賓虹老人駕鶴西去已逾一甲子,60余年來其繪畫書法一直受到藝術界的廣泛關注,并逐漸釋放出巨大的能量,在中國藝壇的影響力與日俱增。其渾厚華滋,郁勃澹宕的繪畫和書法里,蘊藏著中華民族文化精神的強大張力。黃土地上的野逸書畫家——蘭州老人馬西園先生,是一位久負盛名的穆斯林藝術家,是當代畫壇為數不多把賓虹老人焦墨山水發揚光大的書畫大家。

馬西園先生淳樸厚道、篤實守信、堂正大氣、淡泊名利、謙和自然,堅守著文化人的節操和藝術良知,在70多年的藝術實踐中,孜孜追求清而不薄、厚而不濁的筆墨意象和簡約蘊內的大寫意畫精神。恪守書畫藝術為“寂寞之道”,傾畢生精力去進行純粹的探索。“藝無止境,也無捷徑”,要臻于理想境界,創作的艱辛、生活底蘊的積累和修為修養的提高缺一不可。每每駐足于馬西園先生的焦墨山水前,都有一篇黑蒼蒼,一團亂糟糟的筆墨,蒼茫山川,懸針垂露,營造出磅礴的氣勢,猶如飛流擊石給人以震撼,意象邈邈恰似雨后晴空中的一抹絢麗彩虹,強烈的個性,醇厚深情,物我相融;大音希聲,大象無形中,山如蹲虎,清風千古;干裂秋風,潤含春雨。焦墨花鳥,無彩而華,有清氣而無濁氣,有靈氣而無匠氣,有文氣而無俗氣,可以澄懷怡性,可以追溯傳統之淵源,可以感悟當代之精神。竹蘭是他有感而發,通過自然形態來表現人與自然的關系,展示生命存在的過程和生生不息的宇宙精神。竹比翔鸞,適興一時;盡其靈而足其神矣! 山水、花鳥,不亂而亂,亂而不亂,不拘成法;粗看逸筆草草,實則大道至簡。未畫以前,不立一格,既畫以后,不留一格。花花草草,呆鳥癡鴨,自有其豐富的文化內涵,高古的意境、迷離的韻味讓人思索。倘若青藤酒醒、八大轉世亦足慰斯懷。

馬西園先生是一位將自己的精神血脈融進創作的藝術家。他堅持師古人、師造化,他那發現美、享受美的眼睛和獨到的藝術思維絕不怠惰偷安。在人生中感悟,在自然中觀察,獨辟蹊徑地去發現和創新,終于顯現出不同尋常的藝術素養和良好的藝術感受力。書法就是他藝術的又一個客觀凸現。線條的偃仰顧盼,狂放不羈無疑是他自我情感暴風雨般的宣泄;章法、筆畫的歪斜及力度——彈奏出戰國斧鉞的金戈鐵馬,秦漢磚瓦的悠揚古韻。那點畫,那結構,可以指出某碑、某帖的來龍去脈,個性鮮明的三真六草,力能扛鼎,骨肉均勻,氣血貫通,更緊要的是靈魂的攝入駕馭起筆墨的流動,即“這一個”地完成生命神采煥然的第二次熔鑄。誠如《書斷》所言:“淺如流霧,濃若屯云,舉眾仙之奕奕,舞群鶴之紛紛。”看似得來全不費功夫的背后,深藏著巨大的礦脈,深藏著對書法藝術至深至廣的理解。尤其是他碗口大的隸楷相參之作,沉雄頓挫為體。衛夫人說寫“一”這一橫,就是千里陣云;也是精氣神、天地人的二重唱,品讀把玩、意韻橫生,人書俱老,已臻化境是須有“通會之際”這個大前提的。假設王鐸在世、傅山重生當三頷其首。

馬西園先生年近九旬,在癡迷的藝術道路上依然身體力行著……寄情托物言志,借景抒情,以求筆參造化,學究天人。在描寫物象及形神的結合上,書法和繪畫手法兼用,斟酌古今、合理取舍、適度夸張。故而他的作品形態生動,富有生機,躍動著生命的活力,忠實而巧妙地把對自然的感情、對生活的熱愛透溢其中,他的作品充滿著與時代共振的正能量。(文/金石開 《神州詩書畫報》編輯部主任 《當代書畫家》主編)

馬西園先生作品賞析:

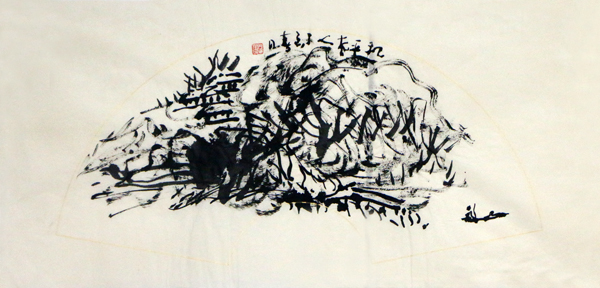

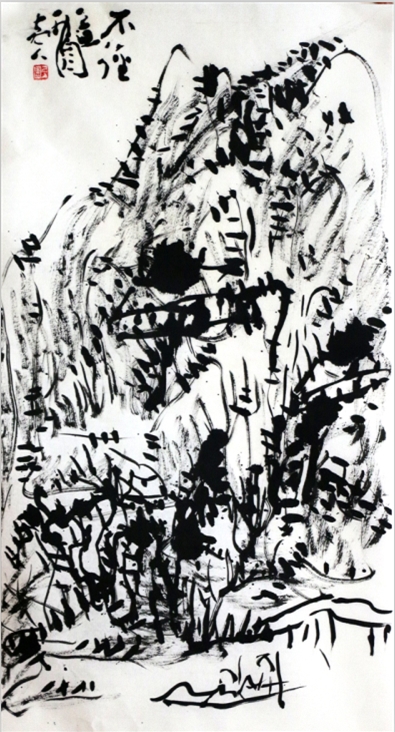

馬西園山水畫

馬西園山水畫

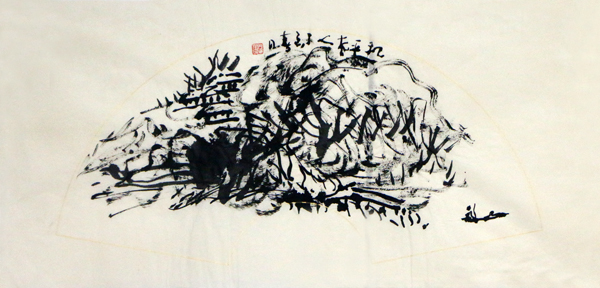

馬西園山水畫扇面

馬西園先生山水作品

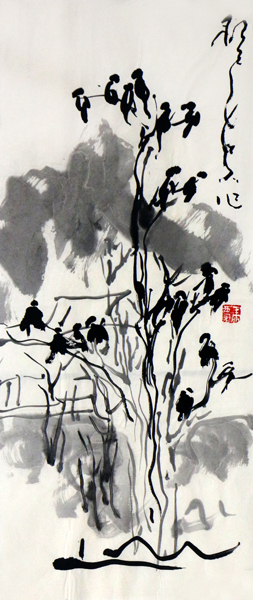

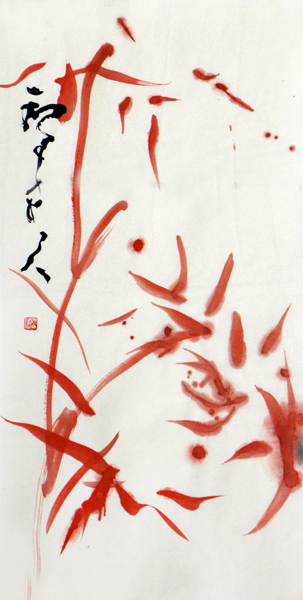

馬西園花鳥畫

馬西園花鳥畫

馬西園花鳥畫

馬西園花鳥畫

馬西園花鳥畫

馬西園花鳥畫

馬西園花鳥畫

馬西園花鳥畫

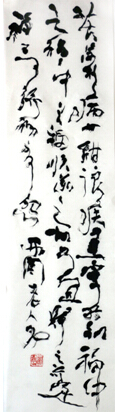

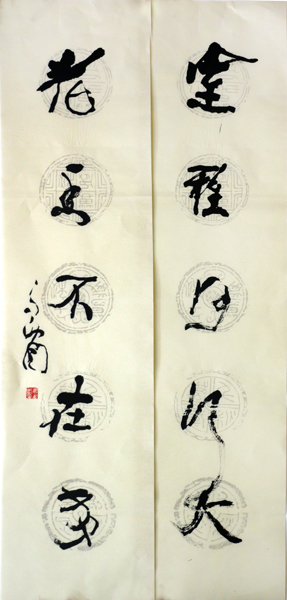

成功美術館館藏馬西園書法作品

成功美術館館藏馬西園書法作品