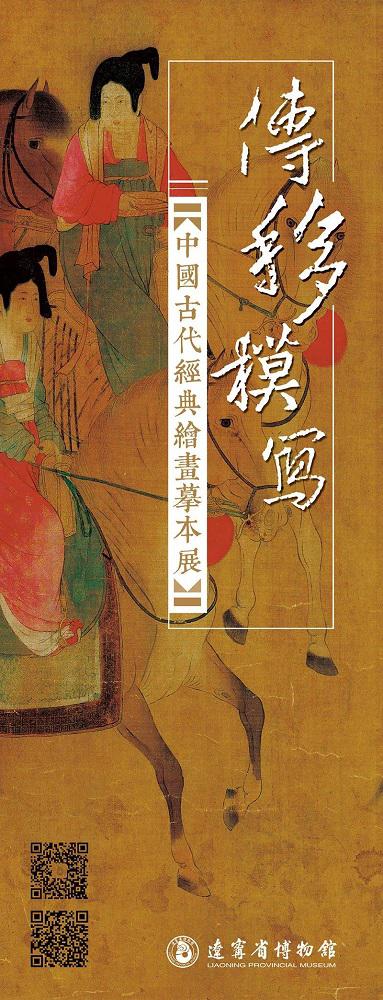

原標(biāo)題:四件“虢國(guó)夫人”同現(xiàn)遼博,“傳移模寫”展出古今名家摹本

“傳移模寫——中國(guó)古代經(jīng)典繪畫摹本展”近日在遼寧省博物館1號(hào)臨時(shí)展廳開幕。此次展覽共展出35件手卷作品,其中包括4件宋明真跡、31件近現(xiàn)代畫家所臨摹的歷代經(jīng)典繪畫作品。展廳中不僅可以一睹宋徽宗《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》、宋代《九歌圖》、宋代《神駿圖》、明代《仿清明上河圖》4件真跡的風(fēng)采,而且可以領(lǐng)略于非闇、馮忠蓮、晏少翔、金桂琴等近現(xiàn)代名家臨摹古畫的魅力。尤其是《虢國(guó)夫人游春圖》的旁邊,展示著馮忠蓮、晏少翔、金桂琴三位畫家對(duì)此畫解讀的臨摹本;于非闇《摹寫生珍禽圖卷》的甲、乙兩本同時(shí)展出。這種古今名家摹本對(duì)照的展出方式,令人耳目一新。據(jù)悉,展覽將持續(xù)至3月份。

遼寧省博物館表示,通過(guò)擇選部分宋、明畫作原件與當(dāng)代名家摹本對(duì)照展出的方式,使得觀眾在體會(huì)傳世經(jīng)典畫作的藝術(shù)魅力的同時(shí),了解當(dāng)代名家對(duì)經(jīng)典繪畫審美的深刻認(rèn)知和傳統(tǒng)繪畫技法的獨(dú)到解讀。

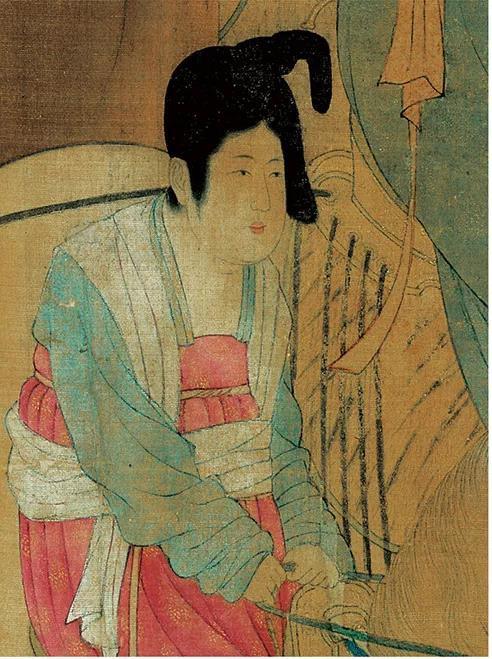

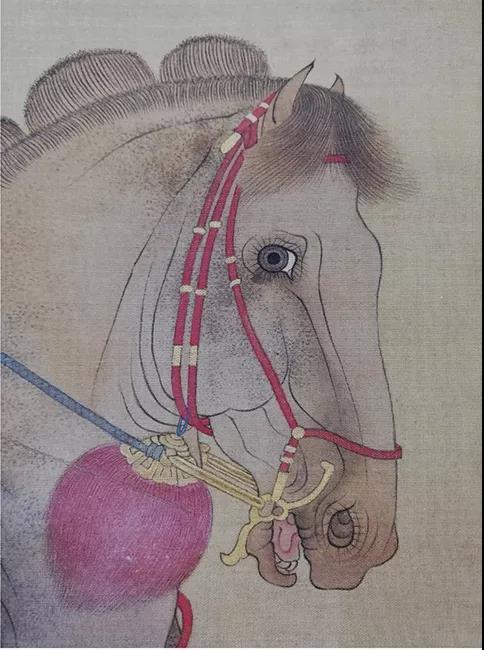

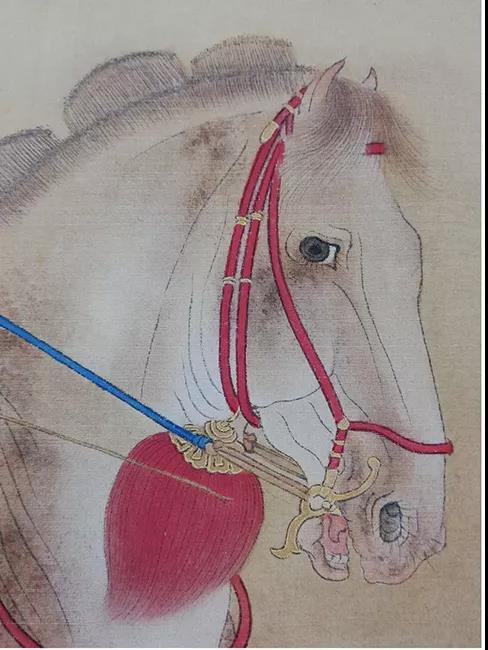

宋徽宗《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》遼寧省博物館藏

宋徽宗《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》遼寧省博物館藏 《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》局部

《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》局部 “傳移模寫”是南朝畫家謝赫在《古畫品錄》中提出的“六法”之一,在一定層面上所述的就是對(duì)畫作的摹制與學(xué)習(xí)。古人十分重視書畫摹本的繪制和收藏,唐代張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》中記:“古時(shí)好搨畫十得七八,不失神彩筆蹤……故有非常好本搨得之者,所宜寶之。既可希其真蹤,又得留為證驗(yàn)。”優(yōu)質(zhì)摹本不但可以承繼原作的經(jīng)典圖式和筆墨神髓,同時(shí)也為后世留存諸多重要證據(jù),如唐代摹本《王氏一門書翰(萬(wàn)歲通天帖)》、宋代摹本《顧愷之洛神賦圖》、《張萱虢國(guó)夫人游春圖》等等,都是“下真跡一等”的經(jīng)典佳作。這些摹本的底本真跡早已湮滅于世,如果沒有精良的摹本流傳至今,后人將無(wú)法欣賞到王羲之、顧愷之、張萱等晉唐書畫大家的藝術(shù)面貌。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

展覽現(xiàn)場(chǎng),已經(jīng)退休的遼博摹畫專家金桂琴老師及全程參與遼博古畫摹制工作的趙洪山老師為觀眾介紹展品

據(jù)遼寧省博物館公布的資料,遼寧省博物館為滿足書畫研究、展示與傳承等方面的需要,在上個(gè)世紀(jì)五十年代就開展了古書畫的摹制工作,先后與榮寶齋、魯迅美術(shù)學(xué)院等單位合作,聘請(qǐng)極具傳統(tǒng)繪畫功力的專業(yè)畫家摹制古畫,如于非闇、馮忠蓮、晏少翔、金桂琴等。為博物館保留了一批珍貴的摹本精品。此次展出35件作品中,包括4件宋畫、1件明畫和30件當(dāng)代名家摹本。其中備受矚目的宋代《天水摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》將亮相展覽。

《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》局部

《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》局部 《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》局部

《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》局部 策展人楊勇老師表示,“這些不同的畫家把自身對(duì)經(jīng)典畫作的審美認(rèn)知,通過(guò)傳移模寫,讓中國(guó)古代繪畫經(jīng)典的圖式延續(xù)了下來(lái)。尤其是對(duì)中國(guó)筆墨的感受,通過(guò)自己的解讀把它們繼承下來(lái),這個(gè)價(jià)值是十分珍貴的。”

此外,遼寧省博物館還精心策劃了“中國(guó)古代書法展(第二期)”、“中國(guó)古代繪畫展”、“中國(guó)古代緙絲展”等,其中,“龍?zhí)╁酚?mdash;—故宮養(yǎng)心殿文物展”即將于一月中旬推出。

“傳移模寫——中國(guó)古代經(jīng)典繪畫摹本展”

展品清單

宋代 天水摹張萱虢國(guó)夫人游春圖(原件)

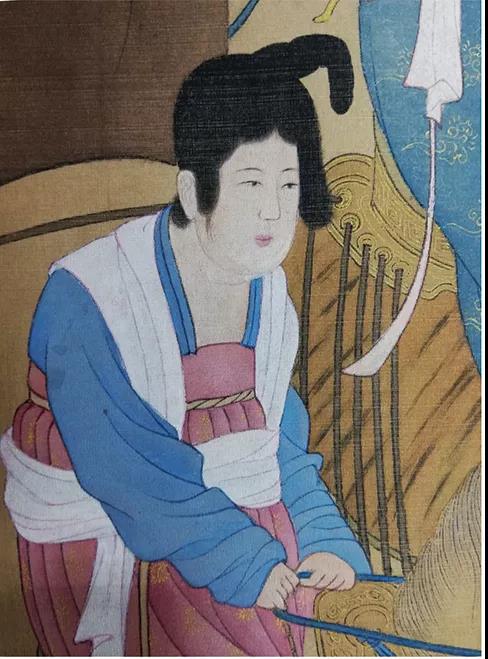

馮忠蓮摹虢國(guó)夫人游春圖

晏少翔摹虢國(guó)夫人游春圖

金桂琴摹虢國(guó)夫人游春圖

《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》(原件)局部

馮忠蓮《摹虢國(guó)夫人游春圖》局部

晏少翔《摹虢國(guó)夫人游春圖》局部

宋代 神駿圖(原件)

晏少翔摹神駿圖

孫天牧摹山口待渡圖

孫天牧摹小寒林圖

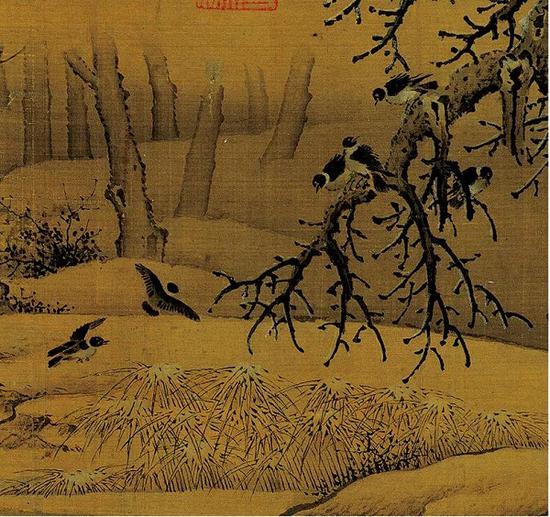

宋代 寒鴉圖(原件)

孫天牧摹寒鴉圖

鐘質(zhì)夫摹寒鴉圖

于非闇摹瑞鶴圖卷

于非闇摹寫生珍禽圖卷甲本

于非闇摹寫生珍禽圖卷乙本

于非闇摹金英秋禽圖

于非闇摹女史箴圖

陳林齋摹牧放圖

宋代 九歌圖(原件)

李伯實(shí)摹九歌圖

陳林齋摹唐風(fēng)圖

《摹張萱虢國(guó)夫人游春圖》(原件)局部

馮忠蓮《摹虢國(guó)夫人游春圖》局部

晏少翔《摹虢國(guó)夫人游春圖》局部

明代 仿清明上河圖(原件)

金桂琴摹明人仿清明上河圖局部

楊仁愷摹宋元梅花合卷

陳林齋孫天牧合作摹唐宋元畫冊(cè) 14開

晏少翔摹蕭翼賺蘭亭圖

金桂琴摹蕭翼賺蘭亭圖

季觀之摹荷香清夏圖

季觀之摹盆菊幽賞圖

金桂琴摹朝元仙仗圖

金桂琴摹洛神賦圖

金桂琴摹天王送子圖

金桂琴摹歷代帝王圖

金桂琴摹列女仁智圖

金桂琴摹清明上河圖

金桂琴摹韓熙載夜宴圖

(圖文均來(lái)源遼寧省博物館)

——————————————

延伸閱讀

宋人《寒鴉圖》析

楊仁愷

一

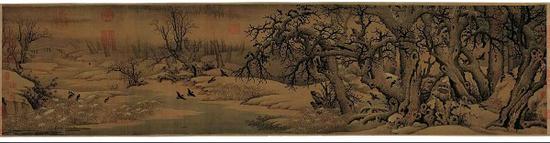

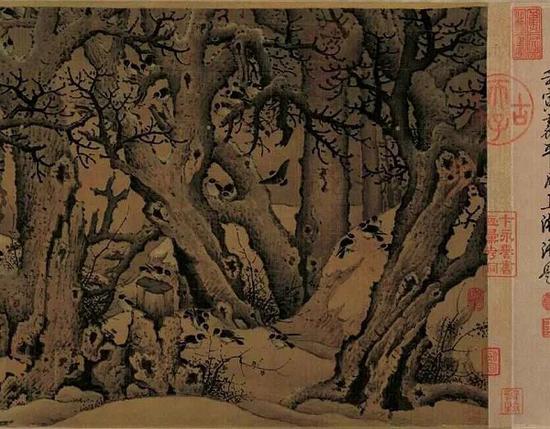

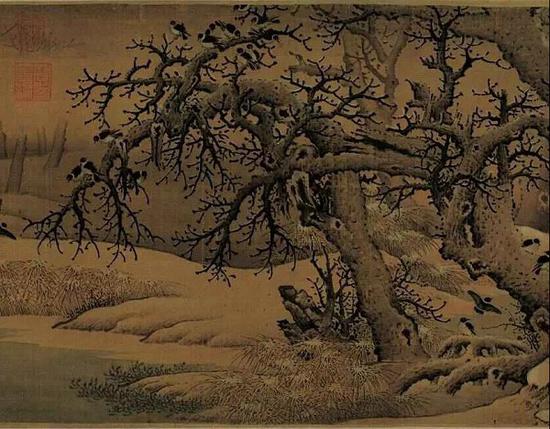

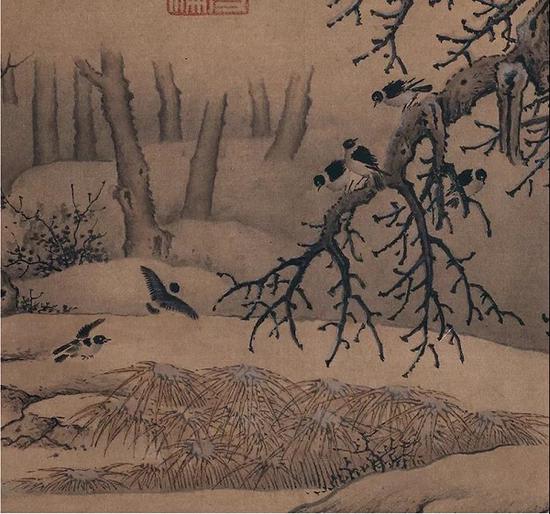

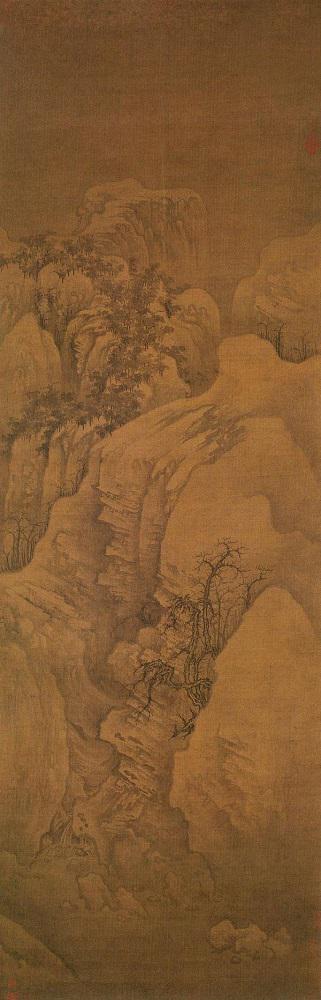

宋人《寒鴉圖》原名《李成寒鴉圖》,見于明、清諸家著錄中。這個(gè)畫卷是遼寧省博物館藏唐、宋、元名畫之一。原作為雙絲絹淺設(shè)色畫雪霽后的寒林,暮鴉歸集樹叢,是一幅耐人尋味、百看不厭的風(fēng)景畫。畫高27.5厘米、長(zhǎng)114厘米。畫卷前后隔水猶存宋代橙黃花綾。拖尾有元人趙孟頫、貫云石、仇遠(yuǎn)和明人陳彥博的題詠。趙孟頫是宋末元初的大畫家、大書法家又是杰出的鑒藏家;貫云石是元代知名的蒙古族散曲家,他的遺墨流傳很少;仇遠(yuǎn)在南來(lái)末年就以詩(shī)名于時(shí),是元初有數(shù)的文學(xué)家之一;陳彥博是元末明初的名士。這幅作品經(jīng)過(guò)元、明人題詠,有如牡丹得到綠葉的陪襯,更加值得珍視了。

宋人《寒鴉圖》遼寧省博物館藏

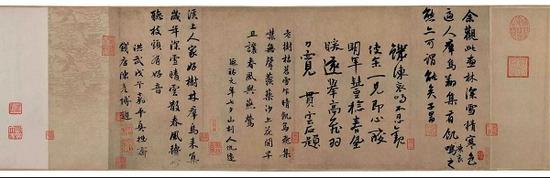

《寒鴉圖》卷后有元人趙孟頫、貫云石、仇遠(yuǎn)和明人陳彥博的題詠

根據(jù)明人張丑《清河書畫舫》的記載,與流傳到今天的畫卷驗(yàn)證,有兩處不相符合:一是多了陳彥博的題句一段;一是著錄中的班彥功、陳邁兩人的七言詩(shī)各一首,已經(jīng)散佚。這個(gè)歷史情況的改變,當(dāng)然是張丑以后的事。考陳彥博題中洧“溪山人家好樹林”之句,所提示的作品內(nèi)容顯然與畫卷有出入。當(dāng)系后人增入無(wú)疑。再?gòu)摹妒汅拧酚涊d的材料看,班,陳兩家題詠散伕的年代,最早不能早于張丑《清河書畫舫》成書之前1616年,最晚不能晚于畫卷入清內(nèi)府,《石渠寶笈重編》成書之后1754年。而陳彥博一題之裝入元人題跋之后,可能與失去班、陳兩題的時(shí)間一致。

宋人《寒鴉圖》局部

這個(gè)畫卷的畫面上沒有作者的名款,也沒有作者的印章,是宋以前作品中常見的通例。它在宋代的流傳中,也許還有題簽可考,藉此可以知道作者是誰(shuí)。由于時(shí)代久遠(yuǎn),附于裝潢上的題簽丟失,于是作者的姓名隨之失傳。如果鑒藏家離作者年代較近,又熟悉他的風(fēng)格,即使題簽不存,尚可指認(rèn)。事情卻并不如此湊巧,往往是年代杳遠(yuǎn),竟使有很高藝術(shù)成就的作品,長(zhǎng)此佚名!就是生于南宋末期的大畫家趙孟頫,對(duì)這個(gè)畫卷的作者是誰(shuí)的問(wèn)題,也無(wú)法解決,只好用“余觀此畫”一語(yǔ)帶過(guò)。而在貫云石、仇遠(yuǎn)諸人詩(shī)中,就其內(nèi)容觀之,無(wú)一字旁及作者的事跡,他們和趙孟頫一樣,無(wú)法解決這個(gè)畫卷的作者問(wèn)題。當(dāng)這個(gè)畫卷流傳到明代嘉靖后期,在文嘉《鈐山堂書畫記》中,才有了作者的名字,就是后來(lái)400年間一直為許多鑒藏家們所公認(rèn)的北宋初期大畫家李成。

為什么一個(gè)久已佚名的畫卷到明代后期有了作者?為什么作者又恰好是開宗立派的李成呢?我以為這與明代晚期的歷史背景分不開的。據(jù)許多歷史學(xué)家告訴我們,明代后期的社會(huì)經(jīng)濟(jì),相當(dāng)繁榮,名家書畫進(jìn)一步商品化,因而被骨董商作為圖謀財(cái)貨的手段。這樣,許多佚名的作品,到了這個(gè)時(shí)期,大都加上作者的名字。如果是經(jīng)過(guò)有素養(yǎng)的鑒定家做的,大體上還可憑信。如果由那些純粹為了賺錢的買賣人角度出發(fā),所加的名款就地值得懷疑。宋人《寒鴉圖》在此時(shí)被當(dāng)作李成之作,想必是屬于后面的原因。也可以從它曾一度為嚴(yán)世蕃所藏這一歷史事實(shí)得到說(shuō)明。嚴(yán)世蕃是權(quán)相嚴(yán)嵩的兒子,父子上下齊手,狼狽為奸,搜刮民間財(cái)富,包括名貴書畫在內(nèi)。書畫的來(lái)源,除了作為賄賂之物,還有巧取豪奪的,也有少數(shù)由古董商人售與的。就在此種情況之下,這個(gè)畫卷有可能把作者寫作李成。或作為禮物增加賄賂的價(jià)值,或作為商品抬高作品的身份,從而牟取更多的利潤(rùn)。

宋人《寒鴉圖》局部

歷史上竟有這樣有趣的事情發(fā)生,當(dāng)一幅作品的作者失去名款,后來(lái)被別人加上一個(gè)畫家的名字,就會(huì)有人隨聲附和,其中有曾見過(guò)作品而未深究的,有僅根據(jù)別人記載或者是耳聞的,于是時(shí)間一久,習(xí)非成是,以假為真,這正是我國(guó)過(guò)去關(guān)于書畫鑒別所遺留下來(lái)的歷史現(xiàn)象,也是我們今天應(yīng)當(dāng)從事整理的一個(gè)方面。宋人《寒鴉圖》到明后期被改作李成《寒鴉圖》的過(guò)程,恰好與這個(gè)問(wèn)題有關(guān)。

從以上的推斷,我們知道這個(gè)畫卷的作者至遲到嚴(yán)世蕃時(shí)已被認(rèn)定為李成之作。經(jīng)過(guò)名收藏家文嘉、張丑諸人的鑒定,都因襲前說(shuō),信而不疑。《鈐山堂書畫記》的目錄是如此,《清河書畫舫》也肯定為李氏的真跡。明末清初的收藏家孫承澤對(duì)這個(gè)畫卷非常推重,固然是由于畫卷本身的藝術(shù)價(jià)值極高,容易把觀者引向優(yōu)美的境界中去,顧不得進(jìn)一步稽考。另一個(gè)原因,孫氏對(duì)前人的鑒別信而有征,再加上私有制所鑄成的主觀偏見,促使他進(jìn)一步對(duì)這個(gè)畫卷的作者作出斬釘截鐵的肯定。他說(shuō):“非營(yíng)丘(李成地望)不能也。”畫卷從孫氏轉(zhuǎn)歸梁清標(biāo)藏時(shí),當(dāng)時(shí)的骨董商曾看到過(guò),也許是經(jīng)他之手售與梁氏的。吳升在所著《大觀錄》中,對(duì)久已肯定為李成所作的《寒鴉圖》,卻提出了疑問(wèn)。他認(rèn)為這個(gè)畫卷“名雖營(yíng)丘,實(shí)出河陽(yáng)(郭熙地望)手筆”。我們暫且不管吳升所提出懷疑的可靠性如何,但他敢于對(duì)前代名鑒藏家的定論加以懷疑,這種精神確乎是可貴的。

宋人《寒鴉圖》局部

吳升的見解在當(dāng)時(shí)的許多鑒藏家中沒有引起應(yīng)有的重視,也未引起后人對(duì)這個(gè)畫卷的作者做出新的探索。與吳升生活在同一時(shí)代的卞永譽(yù),在他的《式古堂書畫匯考》里,對(duì)這個(gè)畫卷的作者仍從前說(shuō)。直到它進(jìn)入清內(nèi)府,在《石渠寶笈重編》的目錄上,依然用的是李成的名字。由此可見,歷史上的習(xí)慣和偏見,是難于徹底解決的,只有我們今天能夠?qū)W習(xí)到科學(xué)的歷史唯物主義。結(jié)合具體的業(yè)務(wù)知識(shí),才能認(rèn)真從事科學(xué)的整理工作。

二

誠(chéng)然,一件古典作品最好是能夠知道它的作者是誰(shuí),一切問(wèn)題都可迎刃而解。但是,客觀事物往往如此復(fù)雜,使人們一時(shí)不易作出相應(yīng)的判斷。就以這卷《寒鴉圖》來(lái)說(shuō),關(guān)于它的作者是誰(shuí),在上節(jié)考察流傳經(jīng)過(guò)時(shí),已經(jīng)有所涉及。總的說(shuō)來(lái),似可得出這樣一個(gè)概念:作品從有作者名字到佚名,再?gòu)呢接忻瑥囊粋€(gè)姓名到兩個(gè)以上的姓名,最后不是歸于劃一,而是更為分歧了。然而,畫卷卻始終還是這個(gè)畫卷,并未因?yàn)閯e人的一些臆測(cè)而有絲毫改變。我們今天究竟采取哪一家的主張呢?毫無(wú)疑問(wèn),在沒有對(duì)這個(gè)畫卷作進(jìn)一步的探究之前,是不便同意任何一家的說(shuō)法的。自然,我們并不因此忽視前人關(guān)于這方面所作出的有益論斷應(yīng)該予以充分的重視。

宋人《寒鴉圖》局部

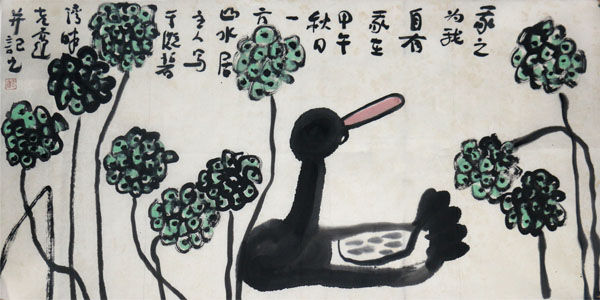

孫天牧《摹寒鴉圖》局部

從表面上看,畫卷作者的提出,似乎在為作品找出一個(gè)權(quán)威的作者,來(lái)抬高它的身價(jià)。然其實(shí)質(zhì),問(wèn)題本身已涉及到作品的創(chuàng)作年代這一基本問(wèn)題,是我們今天科學(xué)地整理繪畫遺產(chǎn),必然接觸到而且應(yīng)該求得解決的問(wèn)題。

我們認(rèn)為一件佚名的古典作品,經(jīng)過(guò)相當(dāng)時(shí)間的探索,根據(jù)足夠的材料,最后證實(shí)它是某人的真跡,從而得出創(chuàng)作的絕對(duì)年代的答案,當(dāng)然是值得慶幸的事。大家都知道,對(duì)古典作品的鑒定,是一件嚴(yán)肅而艱巨的工作,它與從前的鑒藏家具有根本不同的觀點(diǎn)和方法,不得摻雜任何偏見,尤其是那種從自己愛好出發(fā)的主觀見解,應(yīng)該首先有所克服。如在探究工作中,就所占有的一切資料通過(guò)比較研究之后,仍然得不出絕對(duì)年代的話,換句話說(shuō),找不出作者是誰(shuí),即是求得它的相對(duì)年代,也是我們所必須爭(zhēng)取的。實(shí)際上,兩者之間,表面上看去,固屬有所區(qū)別,但從時(shí)代總的風(fēng)格方面去探求,肯定是有一個(gè)共同之點(diǎn)的。可以這樣說(shuō),只要相對(duì)年代推斷精確,也可以達(dá)到或滿足我們科學(xué)上的要求,賦予作品的科學(xué)意義。

值得一提的是,趙孟頫對(duì)這個(gè)畫卷的作者沒有主觀指認(rèn)為誰(shuí)這一點(diǎn),說(shuō)明他的態(tài)度是嚴(yán)肅的,值得稱道的。但使我們感到遺憾的是,他對(duì)畫卷創(chuàng)作的相對(duì)年代竟一字未提。照理,他當(dāng)時(shí)做這件工作,比較輕而易舉,也許正因?yàn)檫@一緣故,使他的題識(shí)忽略了這一點(diǎn)。如果像他一再考證韓混《五牛圖》那樣,一題再題,今天的問(wèn)題就會(huì)省事得多。至于文嘉、張丑、孫承澤諸人關(guān)于作者是李成的說(shuō)法,有必要在此加以探討。

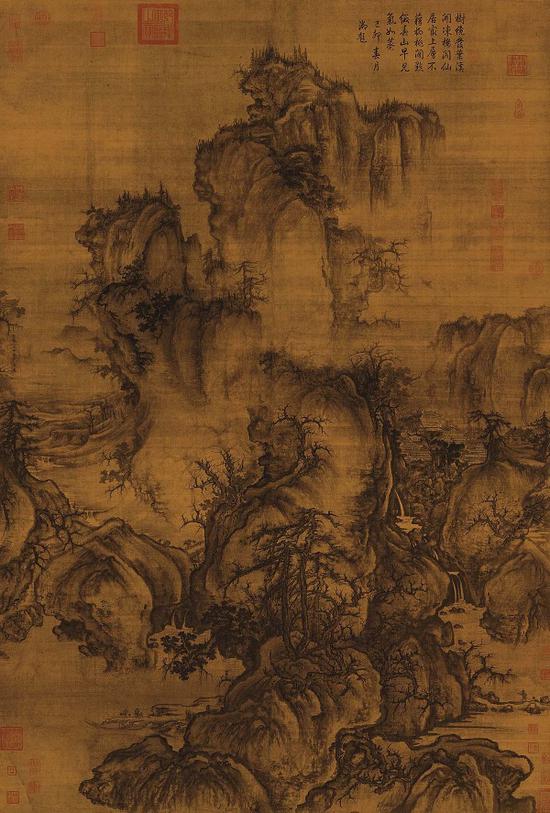

如眾所周知,李成是北宋初期獨(dú)創(chuàng)門戶的大畫家,有他自己獨(dú)特的風(fēng)格。北宋大鑒藏家米芾花費(fèi)平生精力,訪求李氏的真跡,僅見到兩幅作品,所以他才有“余欲為無(wú)李論”的提法。米芾之說(shuō),并不是肯定李成傳世的作品根本沒有了,因?yàn)樗吘惯€看見兩幅,只不過(guò)較別的人要稀少得多,在用詞上特別加上一個(gè)“欲”字,可見他是有分寸的。李成的作品流傳極少,在歷史上確屬事實(shí),他和王曉合作的一幅《讀碑圖》,早已流往日本,但看來(lái)未必是李氏的真跡。遼寧省博物館所藏的《茂林遠(yuǎn)岫圖》卷,風(fēng)格與《讀碑圖》有所不同,前者屬于渾厚沉著的格調(diào),后者則以剛勁挺拔的路數(shù)見長(zhǎng)。后來(lái)的鑒賞家們都將后者的格調(diào)當(dāng)作是李成的本來(lái)面目,郭熙、王詵的畫派就是從李氏作品中來(lái)。正因?yàn)樗麄儗?duì)李成風(fēng)格有一個(gè)固定的看法,才對(duì)《茂林遠(yuǎn)岫圖》的作者發(fā)生疑問(wèn),而認(rèn)為是稍晚于李成的“燕家景”創(chuàng)始人燕文貴之作。可是,據(jù)黃庭堅(jiān)的說(shuō)法,燕文貴的畫法出自李成,如此說(shuō)可信,李成的風(fēng)貌就不止一個(gè)了。

宋 李成、王曉《讀碑圖》日本大阪市立美術(shù)館藏

吳升把這個(gè)畫卷的作者懷疑是郭熙,根據(jù)郭氏傳世的真跡《早春圖》、《幽谷圖》半幅、《窠石平遠(yuǎn)圖》諸作與之比較,仍有所不同。據(jù)我們所知,郭氏的面貌也不止一個(gè)。金人龍崖道人任君謨題他的早年山水卷,其風(fēng)格則屬于范寬一派,如果沒有任氏一題,我們很難相信他是郭河陽(yáng)之筆。從它純熟的技巧上看,很難說(shuō)是一個(gè)畫家的早年之作。因此說(shuō),我們?cè)鴳岩伤欠秾捇蛘呤菍儆诜秾捔髋傻木贰!逗f圖》的畫派,從樹的處理上看,倒近于郭熙的所謂早年山水圖卷,但從整個(gè)描繪的精密細(xì)巧上考察,從構(gòu)圖命意的風(fēng)趣上著眼去進(jìn)行比較,它們之間又存在許多差異。總之,不管用哪一種風(fēng)貌來(lái)與《寒鴉圖》相比,都有不同程度的距離,尤其是與《讀碑圖》、《茂林遠(yuǎn)岫圖》以及《早春圖》等作的距離為大。與其說(shuō)《寒鴉圖》屬于李成、郭熙這一畫派,還不如說(shuō)受范寬作品的影響較為確切。

這個(gè)畫卷的作者既不屬于李成,又不是郭熙之作的理由,經(jīng)過(guò)比較大體上有了一個(gè)概貌,這只是我們應(yīng)做工作所走的第一步。作品的相對(duì)年代,仍有待于進(jìn)一步探求。譬如有的佚名作品,被后人妄加指認(rèn)為某某之作,而它的創(chuàng)作年代有可能比所加的作者年代要早,或者要晚,甚至晚得很多。那么,這個(gè)畫卷的創(chuàng)作年代是否早于李成、郭熙?或者與李、郭同時(shí)?抑或晚于李、郭呢?

宋 郭熙 《早春圖》臺(tái)北故宮博物院藏

從這個(gè)畫卷所用的傳統(tǒng)技法看,如上所述,多少與北宋初期范寬的面貌接近。北宋早期的幾位北方山水畫家的影響,也有它的一些痕跡,這正是畫卷技法脈絡(luò)的所在,也恰好是它所體現(xiàn)出來(lái)的時(shí)代特點(diǎn)。因此說(shuō),這個(gè)畫卷既不能早于李成,也不可能早于郭熙。由于其中有范寬及北方諸家的東西,就不可能與李成同時(shí),也未必能與郭熙的時(shí)代一致。它由古樸渾厚中趨于精工,有的描繪近于雕琢,與宣和畫院的氣息有一脈相通之處。所以說(shuō),我們初步認(rèn)為它的相對(duì)年代可能在北宋晚期,最晚不得晚于南宋建炎、紹興年間。應(yīng)該承認(rèn),我們這個(gè)推測(cè)是根據(jù)北宋山水畫幾個(gè)流派的前后演變,聯(lián)系作品的風(fēng)格特點(diǎn)得出來(lái)的。有人也許要問(wèn),北宋與南宋之際的山水畫,目前尚無(wú)類似《寒鴉圖》作品的發(fā)現(xiàn),它的相對(duì)年代是否可靠還成問(wèn)題。我們以為盡管同一風(fēng)格的作品還未發(fā)現(xiàn)第二件,但時(shí)代風(fēng)格已經(jīng)說(shuō)明它不得早于宣、政以前。南宋以后,在初期還存在各種流派的爭(zhēng)奇斗艷,逐漸由李唐畫派所代替,最后形成勢(shì)力雄厚的南宋院體畫,李、范、郭、米諸家的影響基本消失,所以直到趙孟頫時(shí)才提倡師法古人,擺脫院畫的束縛。因此說(shuō)《寒鴉圖》在紹興以后沒有它出現(xiàn)的任何客觀條件。

三

也許有人以為花費(fèi)這許多紙墨考察一件不知名畫卷的創(chuàng)作相對(duì)年代,未免是得不償失,勞而無(wú)功。應(yīng)當(dāng)承認(rèn),從人們欣賞藝術(shù)作品特別是繪畫藝術(shù)的直觀作用出發(fā),就作品論作品,似乎不發(fā)生作者或相對(duì)年代的問(wèn)題,只憑每個(gè)觀者的審美素養(yǎng)作出自己的判斷罷了。可是,從整理古典藝術(shù)作品,從繪畫史的角度出發(fā),如果無(wú)法搞清一幅佚名作品的相對(duì)年代,以及它所表現(xiàn)的風(fēng)貌如何,就無(wú)從了解繪畫傳統(tǒng)前后演變的關(guān)系,也就不可能作出歷史的闡述。

也許會(huì)有人認(rèn)為這個(gè)畫卷既不是李成或郭熙的真跡,那就不值得我們對(duì)它這樣珍視。其實(shí),這個(gè)畫卷的歷史和藝術(shù)價(jià)值,是十分重要的,因?yàn)樗亲鳛楸彼文┠甑侥纤纬跗诘莫?dú)具風(fēng)格的山水畫而出現(xiàn)的,既豐富了這一時(shí)期各個(gè)流派的歷史內(nèi)容,又揭示出這一時(shí)期中的多種多樣的藝術(shù)風(fēng)格。

雖然,我們無(wú)法確指這個(gè)畫卷的作者,由于作品本身成功地刻畫出寒意襲人的景物。它的藝術(shù)魅力,直接發(fā)揮了感人的作用。畫家對(duì)自然的觀察如此深刻,巧妙地通過(guò)精密的藝術(shù)構(gòu)思,把積雪、寒林、歸鴉三者有機(jī)地結(jié)合在一幅畫面之上:從近處的叢林,到暮靄蒙蒙的原野,表現(xiàn)了廣闊的天地,將觀者的視線引向遼遠(yuǎn)無(wú)垠的天際。

宋 郭熙 《幽谷圖》上海博物館藏

在景物的具體描繪方面,重點(diǎn)刻畫老干的“枯梢盤根”和“槎枒屈曲”,先用淡墨打底,以濃墨分明暗,枝干戰(zhàn)筆描,墨色層次無(wú)窮。小枝亦兼使用戰(zhàn)筆,惟變粗重為挺勁,與老干成為鮮明的對(duì)比。叢林古木交錯(cuò),枝柯穿連,通過(guò)無(wú)數(shù)的小坡,淡墨渲染天色,花青抹出沙腳,地勢(shì)的復(fù)雜,更使林木顯出一派天真的野趣。

烏鴉的描繪并不工細(xì),卻很生動(dòng)有致,亦先以淡墨畫出,繼以濃墨點(diǎn)抹,頸與腹部略施白粉,便覺生意盎然。叢林中數(shù)十只烏鴉,各具形態(tài),而又相互照應(yīng),充分畫出它們?cè)谶@塊廣闊天地里,棲息其中,與風(fēng)雪進(jìn)行著爭(zhēng)取生存的搏斗。

表現(xiàn)雪的特點(diǎn),畫家并不完全依靠白粉的幫助,主要采取渲染的手法。全幅畫面經(jīng)過(guò)淡墨有計(jì)劃的烘托,樹干向背和積雪處理的手法,已基本上把雪后的景色襯托出來(lái)了。畫家為了使藝術(shù)效果更好地呈現(xiàn)在人們的眼前,在草萊和少許的枝干上略抹白粉,畫出積雪的沉重感覺,的確別饒風(fēng)趣。

雪后的寒林是靜寂的,暮色帶來(lái)死沉沉的氣氛。可是,畫家把一群烏鴉從四面八方飛回老巢的景物,作了有意識(shí)的安排,并加以一定情節(jié)的描繪,頓時(shí)使一個(gè)幽靜的叢林沸騰起來(lái),平添許多詩(shī)情畫意。在這樣的嚴(yán)冬季節(jié),許多動(dòng)物已潛伏在地下,烏鴉的活動(dòng),帶來(lái)無(wú)限生機(jī)。畫家在描繪烏鴉時(shí),滲入了他的藝術(shù)構(gòu)思。有的烏鴉似乎為嚴(yán)冬所苦,哀鳴、饑凍之狀,加深了人們對(duì)主題的理解。元代大畫家趙孟頫就有這樣的感受:

“余觀此畫,林深雪積,寒色逼人,群鳥翔集,有饑凍哀鳴之態(tài)”

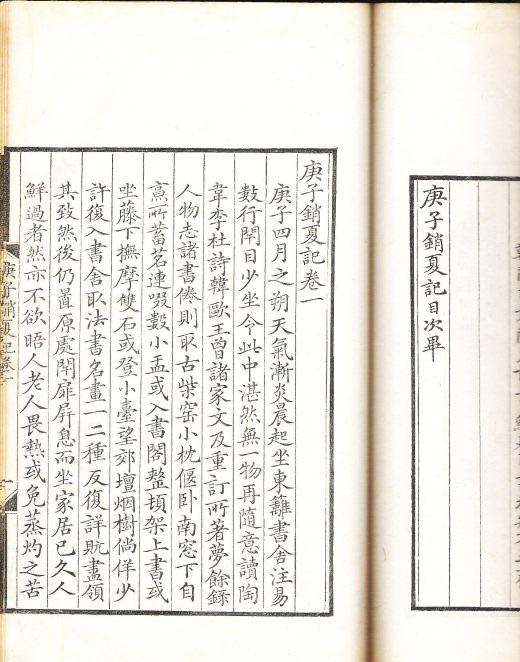

《庚子銷夏記》

這種感受也在散曲家貫云石詩(shī)中得到反映。那種“饑凍哀鳴不忍觀,使人一見即心酸”的凄涼情景,是這個(gè)畫卷成功的地方,使得詩(shī)人的真摯感情流露了出來(lái)。從嚴(yán)寒景象的另一種感覺來(lái)驗(yàn)證,明末清初的鑒藏家孫承澤的描述,比較能夠表達(dá)欣賞者的心情。他說(shuō):

“余所藏寒林(鴉)圖,古木天矯,雪色凜冽,寒鴉群集衰草中,暑月展之,如披北風(fēng)圖,令人可以挾纊……”(引自孫氏《庚子銷夏記》)

只有具備高度的概括技巧,把握了對(duì)象的實(shí)質(zhì),從整幅畫面的經(jīng)營(yíng)位置到局部的表現(xiàn)手法,再?gòu)木植康谋憩F(xiàn)手法到細(xì)節(jié)的精工刻畫,筆筆凝結(jié)著畫家的智慧和勞動(dòng),才能創(chuàng)作出如此感人的杰作!盡管時(shí)隔八百多年,仍在發(fā)揮其藝術(shù)的魅力,而且日久彌新,誠(chéng)屬我國(guó)民族繪畫藝術(shù)現(xiàn)實(shí)傳統(tǒng)中的一顆珍貴的明珠!

(全文引自《楊仁愷書畫鑒定集》 河南美術(shù)出版社 1999年4月)