文/成功書畫家網(wǎng) 神州詩(shī)書畫報(bào)記者 馮宜玉

譚崇正人物畫作(一)

在中國(guó)畫中,墨是十分重要的元素,墨法的地位可與筆法并駕齊驅(qū)。早在唐代,張彥遠(yuǎn)《歷代名畫記》就有云“運(yùn)墨而五色具”,墨之濃、淡、干、濕、黑各有其特點(diǎn),也十分難掌握。筆者竊以為墨之五色中,“淡墨”尤為可貴,明代四大家之一沈周就有詩(shī)云:“丹青隱墨墨隱水,其妙貴淡不貴濃。”而淡墨之難,也自不可言說(shuō)。然,譚崇正先生卻迎難而上,執(zhí)著于淡墨的研究數(shù)十載,矢志不渝。

譚崇正人物畫作(二)

俗話說(shuō):“水有源,木有根”。譚崇正先生在“淡墨”上所達(dá)到的爐火純青的至臻之境,絕非朝夕之功,乃是數(shù)十春秋砥礪鍛造,不斷實(shí)踐的結(jié)果。筆者在給譚先生做采訪時(shí)他曾談道:“早在從事教育工作之前,由于長(zhǎng)時(shí)間在緊張的大都市生活節(jié)奏里摸爬滾打,可謂是身心疲憊。所以閑暇時(shí),常以繪畫自?shī)剩潘缮硇模趪?guó)畫水墨中尋找精神慰藉。尤其是中國(guó)畫“淡墨”的淡雅之氣,如一杯清茶,沁人心脾;亦如一泓清泉,沁我心扉。”由此可見(jiàn),他在“淡墨”上的實(shí)踐,早已為之。所以在當(dāng)下大多數(shù)畫家注重彩濃墨的大背景下,譚先生另辟蹊徑轉(zhuǎn)向“淡墨”的研究,并數(shù)十年不斷探索取得成就也是在所難免的了。

譚崇正人物畫作(三)

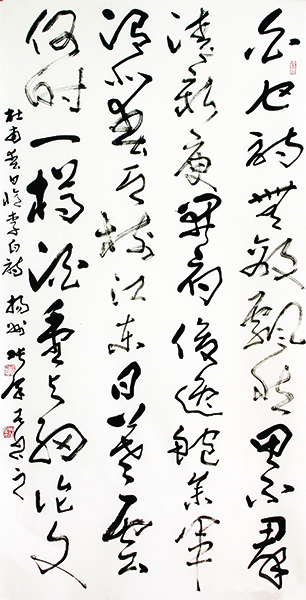

譚崇正先生用墨之淡,還在于他對(duì)水的巧妙掌控上。水是墨在宣紙上變幻出不同層次和色彩的重要媒介。在國(guó)畫中對(duì)水有了深入的探究,其對(duì)墨之色彩也就運(yùn)用自如了。在崇正的淡墨畫中,水的成份往往要大于用墨的含量,或“六水四墨”或“七水三墨”,甚至“八水二墨”、“九水一墨”交替使用。水與墨在毛筆的推動(dòng)下,交匯于紙上,形成水印的花、石頭、草木、人物。如此,自然而然就構(gòu)成了韻味滿目、氣象萬(wàn)千的物之景象、畫之境象和畫家精神內(nèi)質(zhì)。

譚崇正先生淡墨之妙,也在于墨之“崇正”。譚先生的筆下,除了墨和水以及畫面的留白,沒(méi)有其他色彩。觀他的畫,滿眼都是水與墨交融變化出來(lái)的不同墨色,看似是不入當(dāng)下重彩、工寫的主流,實(shí)則是畫家對(duì)中國(guó)畫的筆墨發(fā)展和未來(lái)走向權(quán)衡才做出的選擇。因?yàn)椋c其做沒(méi)有思想的隨聲附和,還不如抓住國(guó)畫真正內(nèi)質(zhì)的實(shí)驗(yàn),在當(dāng)下人不肯涉足的淡墨領(lǐng)域開(kāi)拓一邊屬于自己的天地;還不如在墨色的純粹上下苦工找到自己的方向,展現(xiàn)自己的筆墨藝術(shù)取向。

這一切正如譚先生自己所說(shuō):“經(jīng)過(guò)幾年辛苦而執(zhí)著的彩墨創(chuàng)作后,我反而認(rèn)為樸實(shí)單純的東西更有力量,也最能感人,對(duì)‘畫道之中,水墨最為上’有了更加清晰的認(rèn)識(shí),所以近兩年便義無(wú)反顧地“玩”起了純水墨,且越畫下去,越覺(jué)得痛快。”他的畫雖然在造型上,廣泛汲取了西洋樣式、傳統(tǒng)樣式和民間樣式,但終將能這些元素融入到水墨的統(tǒng)籌之下。運(yùn)用實(shí)驗(yàn)水墨的畫面構(gòu)成樣式,使他的畫面層次更加豐富。又將其扎實(shí)的國(guó)學(xué)素養(yǎng)和多年來(lái)對(duì)國(guó)畫水墨的領(lǐng)悟,放諸于筆端,運(yùn)用于水墨之中,輕而易舉的解決了畫面精神性匱乏的問(wèn)題。

譚先生的畫在墨的運(yùn)用上以“淡墨”為主,是符合現(xiàn)代人的審美訴求的。在當(dāng)下紛繁復(fù)雜、塵囂雜陳的城市,燈紅酒綠、車水馬龍已成為人們生活的常態(tài),也是大多數(shù)人想要逃避的世俗,因此淡墨的雅致、清新必將成為人們內(nèi)心追逐和向往的精神世界。而譚先生墨色淺淡所含的意蘊(yùn)自當(dāng)是打破現(xiàn)實(shí)中流行的審美習(xí)俗,強(qiáng)調(diào)繪畫是忠實(shí)于畫家本心的,也是個(gè)體的對(duì)于美、對(duì)于水墨藝術(shù)的獨(dú)特理解;“淡”到極致的筆墨表達(dá),也自是他精神置身于九霄之上,俯瞰塵世凡俗的內(nèi)心真情流露。追本溯源,筆者以“水氣淋漓墨韻存,淡到極致見(jiàn)真情”兩句韻文結(jié)束這篇小文章,所言不到之處,還請(qǐng)譚先生及各位方家指正。