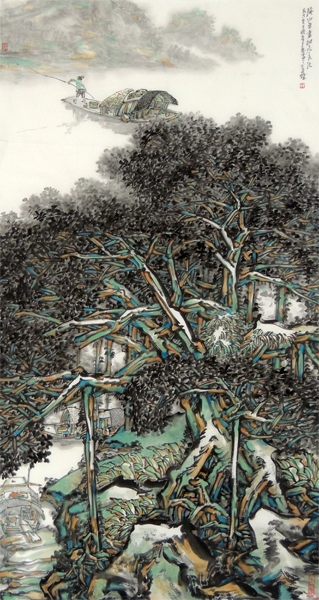

本次展覽王慶軍畫作《溪山無畫細水長流》

(文/成功書畫家網 《當代書畫家》記者 馮宜玉)

兒時讀書,語文課本里的一篇《桂林山水》給我留下了無限的遐想,腦海里對八桂山水、漓江風光的想象,也總是縈繞著南宋詩人王正功詩句中“桂林山水甲天下,玉碧羅青意可參”般的詩意畫境。近年來,數度品讀王慶軍先生筆下的山水畫作,方才對國畫山水里的桂林山水有了正真意義上的了解,也對探究王慶軍先生的繪畫藝術創作,產生了濃厚的興趣。筆者因此撰文記述個人體悟,聊表對桂林山水的思慕,以及對慶軍先生筆下“八桂山水”的個人拙見。

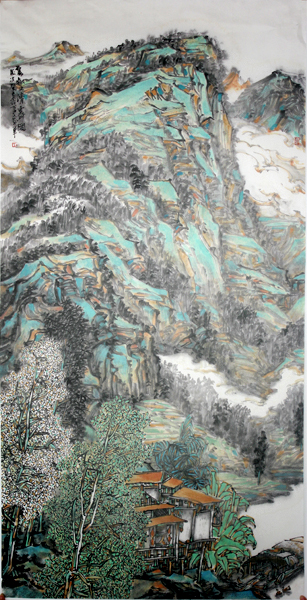

本次展覽王慶軍畫作《云壑清霽圖》

就慶軍先生山水畫作總體觀之,筆墨語言飄逸灑脫、無拘無束,醇厚酣暢的用筆,蒼茫煙云的墨韻,也都是牢牢植根于中國繪畫傳統的土壤之中的,題材上又大都選取廣西等我國西南地區山鄉景象為內容,旨在傳統山水畫的意象造型表達,展現了畫家禪定自然的心性和與自然之景相融的“天人合一”繪畫精神。近年來,慶軍先生藝術創作的重心,又從在傳統山水的實踐研磨上,轉向了對繪畫語言和線條本身審美價值的思考與探索。其干濕濃淡、虛實疏密、輕重緩急的線條在呈現山水自然的同時,又突破了對自然景物描述的限制。由此其繪畫語言的傾訴性質得以增強,情感生發愈加自由,其藝術創作的面貌也到了一個全新的境界。

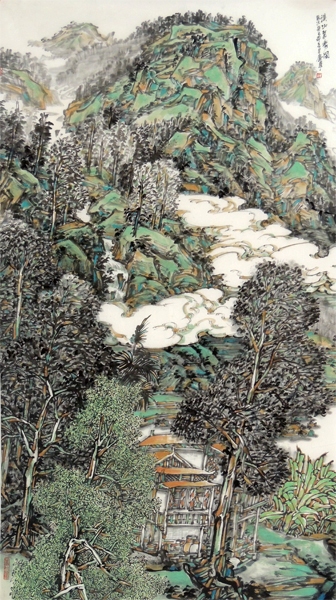

本次展覽王慶軍畫作《溪山聚秀圖》

中國山水畫的內質傳統是在先民“天人合一”的自然觀和社會觀影響下,汲取儒道思想以及佛家的禪定思想,并用“智者樂山、仁者樂水”寄寓人的道德和精神世界的人文精髓。王慶軍先生山水畫所堅守的傳統,正是基于此審美宗旨的指導,并長期汲取筆墨形態、山水構圖、審美趣味等國畫山水傳統藝術元素,在“為山傳神,為水立傳”中進行的。于其山水的線、墨樣式,以及山水位置的營構中,不難看出這一點。

本次展覽王慶軍畫作《青山如染》

以此次“時代嶺南•粵桂瓊三省實力畫家10+10”雙線聯展作品《云壑清霽圖》而論,山勢“自山下而仰山巔,謂之高遠”,且觀之明瞭、面貌清明,如此正是承襲了中國山水散點透視和經營位置的傳統。而筆意的連貫,墨色的濃淡,曲徑婉轉、煙云浩渺,山水云嵐的氣韻,均可見畫家“師古人”的痕跡。透過表象看本質,王慶軍先生在畫面的呈現,其最終歸結還是為自然山水畫像,為天地立傳的內質品格和審美思想傳統。

再言其題材選取,“甲天下”的桂林山水為慶軍先生的山水畫創作提供了豐富的素材,成為孕育其繪畫藝術的源泉。廣西處于云貴高原邊緣的特殊地理位置,使其擁有了豐富的地貌形態,廣布的喀斯特地貌以及山地、丘陵、盆地,造就了八桂山水的山清水秀、洞奇石美。因此,讀慶軍先生筆下山水,百里柳江、桂林漓江、龍脊梯田就在畫中蜿蜒,油桐、香樟、棕櫚、木棉就在畫里生長,壯族人的“干欄”建筑,侗族人的鼓樓、風雨橋就用筆墨搭建起。其畫中山巒、飛瀑、梯田、雨林、房舍,凡所種種無不烙有八桂自然山水、廣西壯侗民族風情的印痕。

當代山水畫家常有“搜盡奇峰打草稿”的慨嘆,慶軍先生潛心畫道,使其作品遠離了現下張狂、粗鄙、浮躁的業界虛浮現象,始終堅守為藝初衷,堅持不浮不躁的自然山水繪寫。其游藝于自然之中所得,正如他自己慨嘆的那樣:“漫步雨林幽徑,泉氣帶著山中花木的清香迎面拂來,這是何等的愜意。這一彎碧翠的山泉,嘩啦啦、嘩啦啦,似乎能蕩滌凈人們心靈深處的塵埃!”

我們再看看這幅成功美術館館藏作品《溪山無畫細水長流》,高大的香樟木掩蓋了大片的江面,占據了畫幅三分之二的位置,“雨林參天盤根為本,筆墨幻化骨法立身”,繪出了高大喬木根系,盤根錯節、遒勁蒼勁之美。樹木濃密厚實的縫隙間,還可見泊于岸邊的漁舟,以及朦朧遠山。我想如此獨特的繪畫創作對象,特殊的藝術解讀視角,也唯有畫家于自然生活中的體悟觀察,才可如此將自然現實與藝術想象呈獻給觀者。再如《溪山聚秀圖》《青山如染》中的竹樓、鼓樓,《云谷清泉自在居》等作品中的梯田、奇石,一切自然之景,皆為畫家生活之景,也即是其藝術化的山水之境。

一切景語,借筆墨幻化、線寫點染,皆成畫語、皆成山水之語,成藝術審美的傾訴與呈現。“外師造化,中得心源”,繪畫作為藝術本身的表現呈現,終歸是要回到藝術本質的探索,繪畫語言的思考上來。而中國山水畫的傳統,其線條筆墨就蘊含了藝術的審美體現,其畫語也皆是畫家情感的流露,皆為畫家以其心靈關照萬物自然的法度與參悟天地大道的禪機。

宋代禪宗大師青原行思提出參禪的三重境界:“參禪之初,看山是山,看水是水;禪有悟時,看山不是山,看水不是水;禪中徹悟,看山仍然是山,看水仍然是水。”以禪道寓畫道,慶軍先生經過“看山是山,看水是水”的長期砥礪實踐,其畫中筆墨,業已突破自然山水本身的束縛,到了以線寫線條徐急變化、墨色濃淡暈染,承載其情感流動之境。畫中,墨的干枯濃淡、虛實變幻,線的輕重緩急、疏密曲直,其所探索是醇厚酣暢的筆之道,淋漓蒼茫的墨之韻。而筆墨之韻,所傳遞既是畫家的學養綻露、情感生發。

因此,慶軍先生將其山水畫藝術的重心,放置于山水筆墨本身的審美表現,放置于物我兩者的情感、精神的探索上,是其 “師法傳統,師法自然” 多年,解讀自然山水,深研傳統筆墨后的藝術境界升華。板橋先生題其畫曰:“橫涂豎抹千千幅,墨點不多淚點多”,山水畫傳承數千年來,創作者超脫空靈的精神境界,“天人合一”自然觀和審美觀才是其繪畫的終極目標。由此觀之,慶軍先生于其山水畫創作上進行的筆墨探索,所追求的繪畫語境,是向“看山仍然是山,看水仍然是水” 徹悟之境的筆墨修行,是對中國山水畫傳統堅守之路上的突破與邁進。

畫家簡歷:王慶軍,現為中國美術家協會會員,廣西美術家協會副主席,廣西美協創作中心主任, 漓江畫派常務理事,廣西省委宣傳部簽約畫家。《美術界》雜志副主編,廣西美協中國畫藝委會副秘書長,作品入選第八屆、第十屆全國美展,多次參加由中國美協主辦的國內外畫展。獲中國美協頒發銅獎兩次,廣西美協頒發一等獎兩次,并有部分作品被國內外各類機構和個人收藏。