成功美術(shù)館館藏張復(fù)興山水冊頁錦集之《臨流獨(dú)釣圖》

文/成功書畫家網(wǎng) 《當(dāng)代書畫家》記者 馮宜玉

文前小記:數(shù)月前,成功美術(shù)館收到張復(fù)興先生的山水冊頁作品集,在成功書畫家網(wǎng)及《當(dāng)代書畫家》發(fā)表,筆者曾做了簡略的文字介紹。后成功美術(shù)館組織冊頁書畫作品“線上線下聯(lián)展”,張先生的這本冊頁集也入選其中,筆者再次做了介紹,卻未能深入品讀剖析。余內(nèi)心久存深入其精髓處,細(xì)細(xì)品讀作一篇讀畫感言的文字的想法,今始有余暇和心境,遂做這篇文字貽笑于諸君。

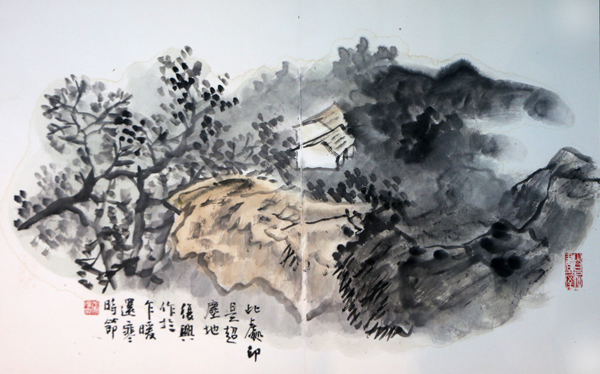

成功美術(shù)館館藏張復(fù)興山水冊頁錦集之《此處卻是超塵地》

昔年讀唐代詩人王維《渭川田家》,“斜陽照墟落,窮巷牛羊歸。野老念牧童,倚杖候荊扉。雉雊麥苗秀,蠶眠桑葉稀。田夫荷鋤至,相見語依依。即此羨閑逸,悵然吟式微”。于詩中田園風(fēng)光之境,十分艷羨,不禁與詩人的“即此羨閑逸”起了共鳴。近日,再次品讀成功美術(shù)館館藏的廣西美協(xié)顧問、廣西藝術(shù)學(xué)院名譽(yù)教授、中國美術(shù)家協(xié)會會員、國家一級美術(shù)師張復(fù)興先生山水冊頁錦集畫作,在其畫中充滿田園美感的桂北家山里,又重新找到了那種內(nèi)心久違,回歸家山田園的激蕩。畫中詩一般的山水意境,田園平凡之家的真情,造成了其山水繪畫區(qū)別于古今的筆墨語言,也道出了其繪畫藝術(shù)的審美追求。

成功美術(shù)館館藏張復(fù)興山水冊頁錦集之《疊翠家山》

以《漓江山色》觀之,完全區(qū)別于漓江奇峰怪石、碧水溶洞的自然景觀,與攝影鏡頭、電視紀(jì)錄片里的山水之間的區(qū)別不言而喻,其更多的是傳承國畫山水的筆墨精神和人與自然之間的溝通交流。張復(fù)興先生承繼于傳統(tǒng)之上的筆墨造詣,擷取百家的山水精神,深入自然山水和生活的感悟,融匯呈現(xiàn)于其線與墨的寫意性中來,成就了他漓江山水的寓以詩意、情寄家園的面貌。著力于在畫面中以筆墨的精妙傳遞山水的氣韻精神,將空濛山色與山中人家相置于畫面中,墨色濃淡的變化暈染與短線、墨點(diǎn)的點(diǎn)皴相結(jié)合,營構(gòu)出了其筆下可居于其山巒環(huán)抱處,生活于其碧水蕩漾岸邊的真實(shí)山水。畫中沒有大眾目光焦距的“美景”,沒有韓愈筆下“江作青蘿帶,山如碧玉簪”,是平凡家山、田園風(fēng)景,也更是畫家心中所追求的情感歸屬和精神所寄。

再如《漓江春曉》,近處點(diǎn)線隨意勾勒成,初冒新芽的樹木嫩枝,淺施綠、靛之彩,暈染而成的皚皚山巒,春到漓江、山色漸濃的氣象一覽無余;墨的色彩變化由遠(yuǎn)及近漸次轉(zhuǎn)濃,或點(diǎn)、或潑,或勾、或染中,破曉時(shí)江面煙嵐蓊郁之貌,便呈現(xiàn)于畫面之上。山巒之下、江水之濱的那座普通農(nóng)家院落恰到好處,更添畫面生機(jī),近瞻遠(yuǎn)觀之下儼然是一幅真山真水、實(shí)情實(shí)景的田園春景之象。讀之此,筆者心中響起了朱熹的哪首《春日》,“勝日尋芳泗水濱,無邊光景一時(shí)新。等閑識得東風(fēng)面,萬紫千紅總是春。”

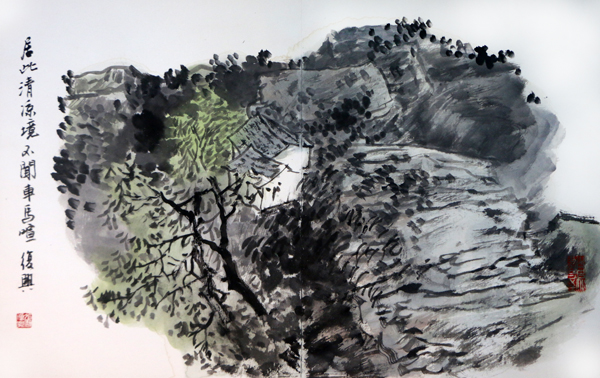

成功美術(shù)館館藏張復(fù)興山水冊頁錦集之《居此清涼境 不聞車馬喧》

畫中雖無十分春色,卻于山水的一鱗半爪中,感受到盎然春意;也沒有太多的田園牧歌,只于那農(nóng)舍的一楞半角中,聯(lián)想到日出而作日落而息,“采菊東籬下,悠然見南山”的詩意生活。于此也可見,張先生深諳中國繪畫的筆墨精髓,非有扎實(shí)的畫外功夫,不可于平凡之景造雄奇之境的非凡造詣,于樸實(shí)無華的平淡之美里蘊(yùn)育勃勃生機(jī)。

成功美術(shù)館館藏張復(fù)興山水冊頁錦集之《漓江春曉》

于詩意的生活、詩意的創(chuàng)作處看,不妨讀《居此清涼境 不聞車馬喧》《臨流獨(dú)釣圖》《此處卻是超塵地》三幅。陶淵明過著隱居生活,而“結(jié)廬在人境,而無車馬喧”。張復(fù)興先生以“自在山房主人”為號,自可于壘室山房之中觀照自然山水,在畫作中用筆墨“居此清涼境,不聞車馬喧”。《漢書•董仲舒?zhèn)鳌分校鴮湃思雀辉娨庥钟姓芾淼纳钣兴枋觯蚨辛恕芭R淵羨魚不如退而結(jié)網(wǎng)”的典故。張先生以“自在山房主人”自然自在,于是以筆墨“臨流獨(dú)釣”于宣紙之上。悠游于山水之間,超塵脫俗、嘯傲林泉,呈現(xiàn)了魏晉以來文人士子藝術(shù)化的生活、詩意的生命狀態(tài),這也正是《此處卻是超塵地》中,畫家要帶給觀者的生命啟示,居于青山之間、流水之畔,以筆墨將“流觴曲水”的個(gè)體生命律動融于浩茫自然之中,既是詩意的生活也是中國文化藝術(shù)最為根本的美學(xué)追求。

成功美術(shù)館館藏張復(fù)興山水冊頁錦集之《漓江山色》

畫筆之下皆是家山,《疊翠家山》《碧蓮峰里住人家》《溪畔人家》等作品中,張復(fù)興先生將對 “家山”的畫面語言和精神追求,都展露無遺。林泉深處、翠峰疊嶂中都是畫家心中對大自然的情感轉(zhuǎn)化,以及對宇宙萬物、造化神秀,不斷追尋的精神渴求。何為家山,是心靈之所寄、情感之所托,是生活蒙養(yǎng)的表現(xiàn)。張復(fù)興先生筆下家山,關(guān)照群山丘壑、山川萬物,將生生不息的自然生命凝神跡化、提煉升華之后,成就其精神的家園。

縱觀整本山水冊頁集,雖都只是尺幅之作,但每一幅小的作品連綴起來,構(gòu)成了張復(fù)興先生山水畫作的整體面貌。于實(shí)景擷取,可見其“搜盡奇峰打草稿”,在桂北山水中的選擇、研究、創(chuàng)作與實(shí)踐;于筆墨、構(gòu)圖而言,“有選擇地借鑒傳統(tǒng),適度地觀照生活”,師法傳統(tǒng)、自然,但不落入傳統(tǒng)的窠臼、自然的束縛,因而畫面有跡可尋但又為我所化,源于生活也高于生活。既而畫面中的詩意,是蘊(yùn)藏于自然山川的詩意,是有中國文化為基因的詩意,也是畫家個(gè)人的詩意,是屬于這個(gè)時(shí)代的詩意;畫面中的田園,是生活中的田園,是蘊(yùn)含于胸中的田園牧歌移情于畫中心靈歸屬,也更是畫家心中的家山田園物化于畫面之上的外象表征。

于山水中靈神跡化而得其詩意,在田園里躬耕養(yǎng)性而蘊(yùn)其真情。此乃筆者品評張先生山水畫,與其筆墨、畫面構(gòu)成、精神寄寓中所悟所得。孟浩然《過故人莊》云:“故人具雞黍,邀我至田家。綠樹村邊合,青山郭外斜。開軒面場圃,把酒話桑麻。待到重陽日,還來就菊花。”卻也如詩中所言“待到重陽日,還來就菊花”,唯盼在不遠(yuǎn)的將來,還有機(jī)會讀到張先生畫作真跡,在其家山田園中滌蕩心靈,享受精神的回歸。

畫家簡歷:張復(fù)興,1946年生,天津人,祖籍山西。系文化部中國畫學(xué)會常務(wù)理事、文化部中外文化交流中心中國山水畫創(chuàng)作院副院長、中央文史館書畫院研究員、中國友聯(lián)畫院畫家、北京人文大學(xué)書畫藝術(shù)學(xué)院特聘教授、廣西美協(xié)顧問、廣西藝術(shù)學(xué)院名譽(yù)教授、廣西政協(xié)文史研究館館員、中國美術(shù)家協(xié)會會員、一級美術(shù)師。