成功美術館館藏張東林畫作《幽幽嗩吶》

中國傳統的水墨畫,有著獨特的文化意蘊和藝術魅力,數千年來已成為中國的文化國粹之一。對畫家和欣賞者來說,水墨中所展現出來的筆墨意境,山川大河以及人文風情,都是國家文化的一種象征、一種時代符號,穿越歷史的洪流,一脈相承,生生不息。中國美術家協會會員,中國人民大學藝術學院高研班導師、教授張東林先生的水墨畫充滿深幽的山川造境,尤其是草木被寫的繁茂而密實,占據畫面的主體,在黑白、濃淡的水墨營構中展現大自然質樸、幽密的天籟之美。

張東林先生是中國密體山水畫家中的佼佼者,他的山水畫突破了“山無云不活,山無水不靈”的傳統山水畫圖式,在他的畫面中,樹木是主導整幅作品的主要因素,具有生命和靈性的草木以點、線皴染的構圖,被描繪的氣象萬千,幽密繁茂。看似朦朧的線條中透著挺拔俊秀,詩意融融的真切景象。《幽幽嗩吶》一畫中,張東林先生以傳統山水畫的構圖形式,運用小寫意的表現手法,細膩而嚴謹的刻畫出古木參天的峻拔姿態,盤曲干虬的軀干,左右橫斜的枝椏,越往上越密實,枝葉繁茂密不透風,似有萬千生長旺盛的樹木形成山川宏岳的氣勢。畫面的右下方小小的角落一位吹著嗩吶林穿行的行人和一頭為嗩吶聲吸引的梅花鹿,以大見小,動靜結合。以《元稹·離思其四》題款:曾經滄海難為水,除去巫山不是云。……暗合整幅作品稍顯蒼涼、沉靜的意境,林密幽深中只聞滿懷憂思的嗩吶聲。

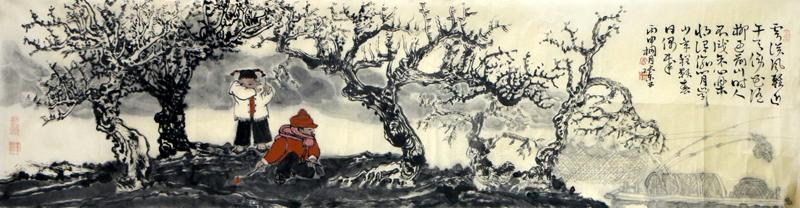

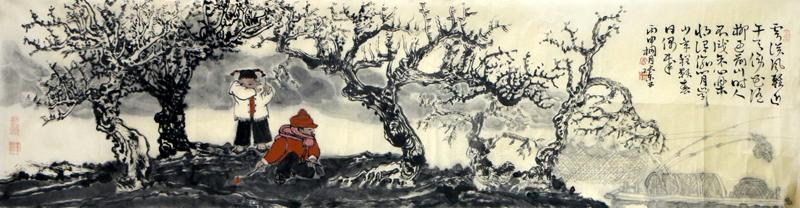

成功美術館館藏張東林畫作《春日偶成》

成功美術館館藏張東林畫作《春日偶成》

從張東林先生的作品《幽幽嗩吶》《春日偶成》等佳作中,可以看出他在創作過程中既繼承了傳統山水精神,又融合了自身對大自然地所感、所悟,在前無古人的密林繁樹中探索出新的筆墨程式,創造性的呈現出山村鄉野的自然之美。在《春日偶成》一畫,畫面清雅秀逸,率真、淳樸的鄉村畫卷緩緩展開,題款“云淡風輕近午天,傍花隨柳過前川。時人不識余心樂,將謂偷閑學少年。”先生仿若是偶然邂逅這樣一個自然的場景,樹木還沉靜在皚皚白雪之下,漁船安靜的泊在岸邊,兩個天真無邪的小朋友結伴在河畔樹林前放炮仗,身著紅衣的小男孩側著頭,斜著身子,伸著手點放在地上的炮仗,小女孩站在不遠的地方掩著臉。人物的刻畫形象逼真,筆墨蒼潤,意趣豐盈,畫面給人濃濃的童年記憶。

虛與實、濃與淡、燥與潤、疏與密在畫面中對比明顯,線與線的穿插,墨與水的交融滲合,點與點的錯落有致皆秩序井然,架構起山川自然的空靈和野逸之氣。黑、白、灰的交叉分割,不僅凸顯出畫面的層次感,更表達出表達出畫家對寧靜山野的熱愛和憧憬之情。張東林先生通過線條、墨色點染出的繁樹茂林給人一種廣袤而飽含生命精神的意韻。

畫家簡介:

張東林,河南省鄲城人,定居北京,從事中國畫研究和創作。中國美術家協會會員,中國人民大學藝術學院高研班導師、教授,清華美院山水畫高研班特聘導師,北京師范大學啟功書院藝委會委員,曲阜師范大學美術學院兼職教授,首都書畫藝術研究會理事,國家一級美術師,中國百家金陵畫展金獎獲得者。

作品參加全國美展、全軍美展、北京國際雙年展、國際造型藝術展、法國盧浮宮等國內外重要展覽,多次舉辦個展和聯展,在國內外獲得好評。部分作品被中國美術館,新加坡藝術博物館,江蘇美術館,中央黨校,中央電視臺,榮寶齋美術館,廈門美術館、高劍父紀念館等藝術機構收藏。