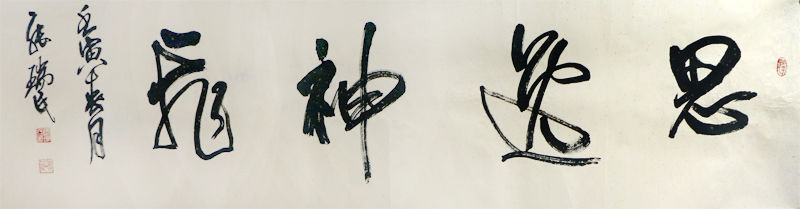

張瑞民先生作品《思逸神飛》

張瑞民先生作品《思逸神飛》

張瑞民先生自退休后,有空潛心臨摹碑帖,閑時(shí)隨性揮毫潑墨;一種適怡淡然情趣和蕭散寄懷意境從筆下奔涌而出,使其書法有了從登堂到入室的蛻變。

張瑞民先生作品《寵辱不驚》

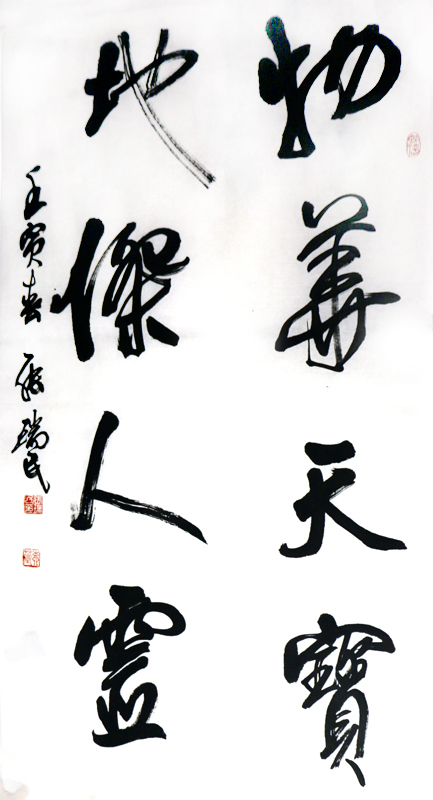

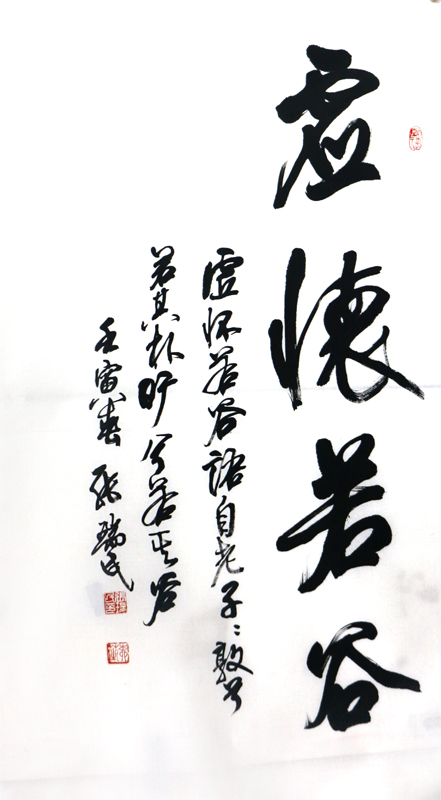

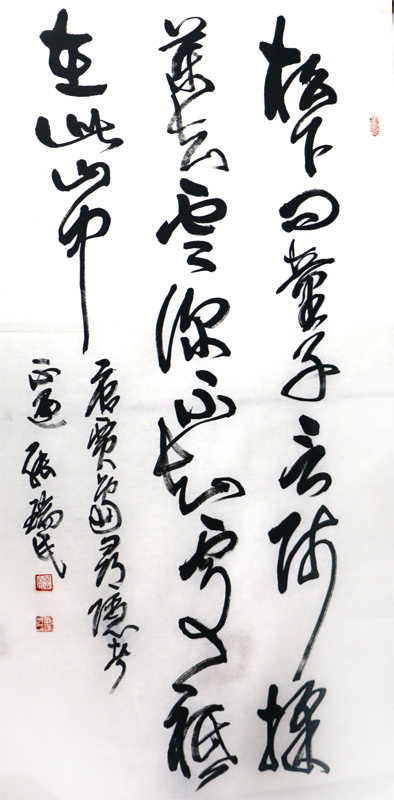

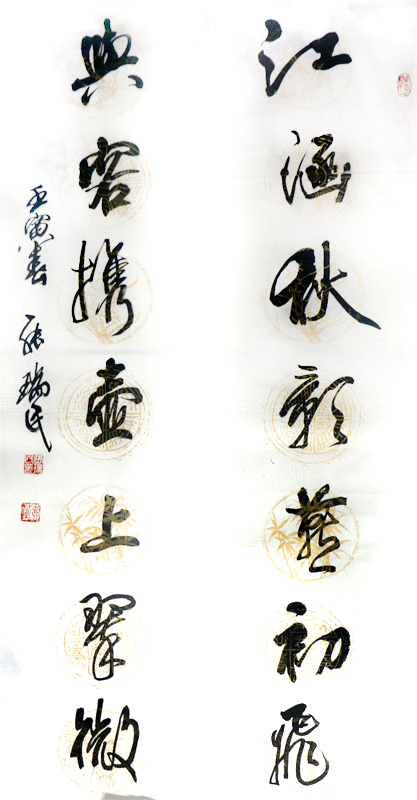

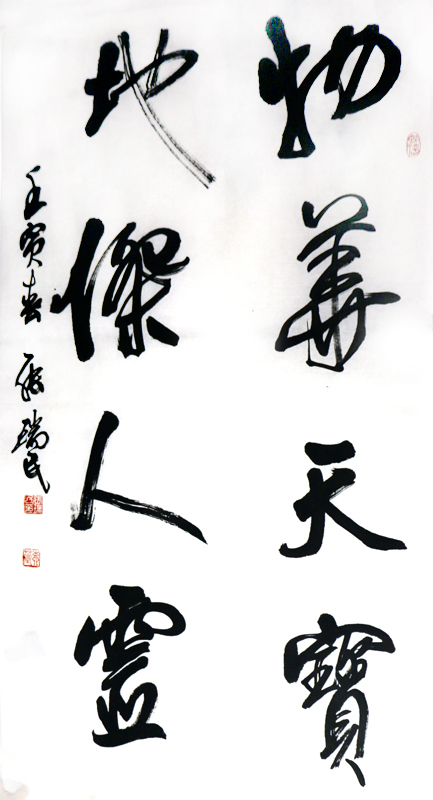

豎幅《虛懷若谷》四字結(jié)體端莊大方,“虛”字的上實(shí)和“谷”字的上虛,互為掩映,墨彩煥然。如老僧定坐,恬淡安詳;又似松柏直立,平和自然;再像四美起舞,姍姍而來。起筆勢(shì)大力沉,行時(shí)水到渠成,收處戛然而止。看似得來全不費(fèi)功夫的背后,深藏著對(duì)書法藝術(shù)至廣的認(rèn)知和至深的理解。對(duì)聯(lián)《物華·地杰》側(cè)重體勢(shì)的表達(dá),“物、地”二字互為犄角,四邊踏實(shí),“地”字以枯筆長(zhǎng)畫而收,將“物”字的下左傾斜扶平;“華、杰”形長(zhǎng)靠邊,中間虛空;“人”字捺畫險(xiǎn)峻至極卻又是出人意料的神來之筆,“天”字撇畫向上一勾照應(yīng)得天衣無縫;“寶、靈”兩字的上下結(jié)構(gòu)、用筆自不待言。《登高·遠(yuǎn)眺》《人生·萬事》《豈能·但求》《萬事·百花》等聯(lián),書寫過程的完整與圓厚或澀重,在俯、仰、向、背不同置向中,形成一定方向的點(diǎn)畫造型,內(nèi)在點(diǎn)畫的“搖擺”,可以把整幅作品帶動(dòng)起來,形成東風(fēng)吹幡,搖曳生姿的視覺效果。

張瑞民先生作品《物華·地杰》

張瑞民先生作品《物華·地杰》

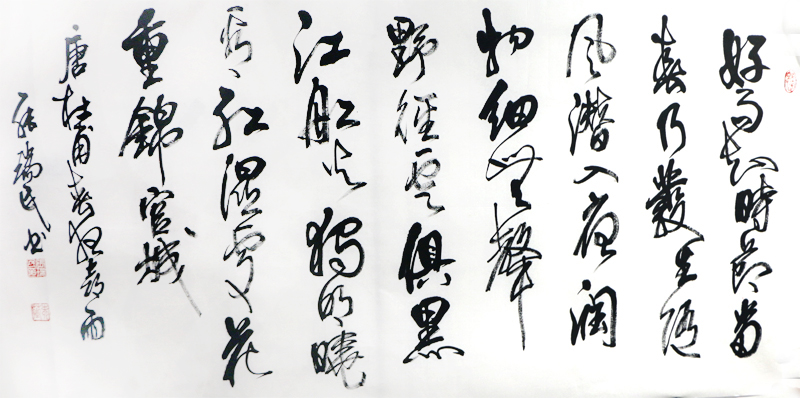

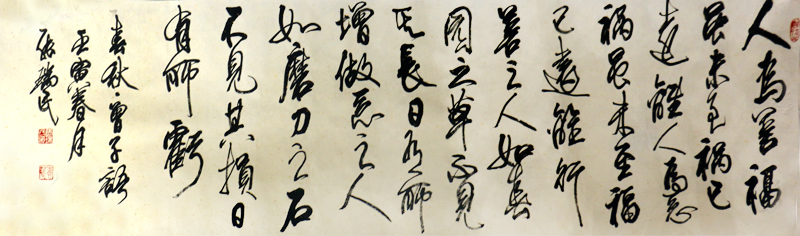

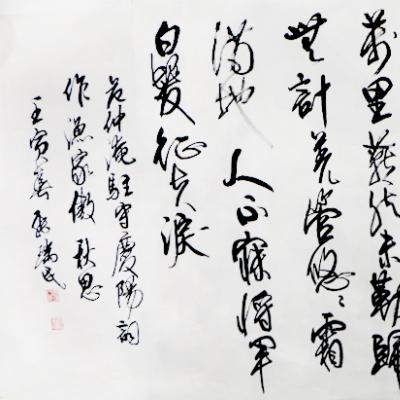

六尺橫幅《范仲淹詞》,起處“塞下”濃墨,相連而行;第四行下“煙落日”三字一氣呵成,漸行漸小,字小氣大,大小有序,兔起鶻落,神采飛揚(yáng);“滿地”筆勢(shì)相連,枯筆疾收,個(gè)性鮮明,力能扛鼎,頓挫中引出下句;“征夫淚”三字骨肉均勻,氣血貫通。整幅作品給人的感覺是文氣盎然,韻味高古,氣定神閑,妙得天機(jī)。是靈魂的攝入駕馭起筆墨的流動(dòng),即“這一個(gè)”地完成生命精神的第二次熔鑄。在正側(cè)、偃仰、向背、轉(zhuǎn)折、頓挫中形成風(fēng)檣陣馬的氣勢(shì)、沉著淋漓的風(fēng)格。不僅幻構(gòu)出縱肆的筆調(diào),橫溢的奇趣,而且從筆勢(shì)和體勢(shì)中抽象出了時(shí)空概念,將其作為書法表現(xiàn)的內(nèi)容,讓“精神相挽”成為一種復(fù)調(diào)意蘊(yùn)。

張瑞民先生作品《范仲淹詞》

張瑞民先生作品《范仲淹詞》

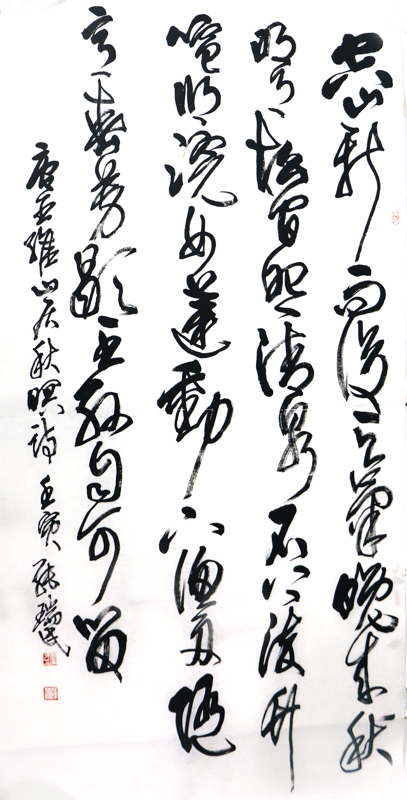

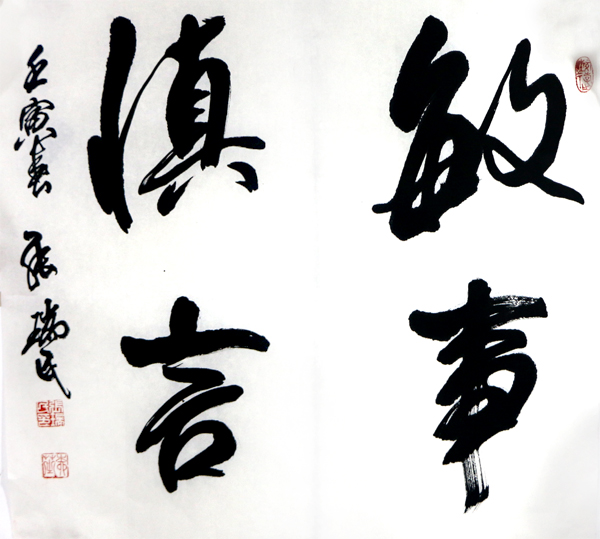

致廣大而盡精微,是每一個(gè)書法家在形成創(chuàng)作成熟過程中的必由之路。張瑞民先生對(duì)三真六草均有涉獵,從甲骨到篆隸、北碑、楷、行、草諸體臨習(xí)中,悟到篆書是對(duì)甲骨的發(fā)展,是一種由提按對(duì)線條進(jìn)行優(yōu)化的過程;草書是對(duì)楷、行的發(fā)展,是一種變幻莫測(cè)提按頓挫對(duì)按部就班提按頓挫優(yōu)化的實(shí)踐;當(dāng)然他對(duì)米芾、王鐸情有獨(dú)鐘,心醉神迷,日夕揣摩,頗有心得。康有為曾言:“古人論書,以勢(shì)為先;唐言結(jié)構(gòu),宋尚意趣。”斗方作品《敏事慎言》八面出鋒,用筆多變,正側(cè)藏露,長(zhǎng)短粗細(xì),體態(tài)豐饒,充分體現(xiàn)了米芾書體“勢(shì)”的獨(dú)特風(fēng)格。《杜甫詩(shī)》用筆中鋒直下,濃纖兼出,落筆迅疾,縱橫恣肆。尤其運(yùn)鋒,正、側(cè)、藏、露變化豐富,點(diǎn)畫波折過渡連貫,提按起伏自然飄逸超邁,毫無雕琢之痕。其結(jié)體舒暢,中宮微斂,保持了重心的平衡。同時(shí)“發(fā)生隨”于險(xiǎn)勁中求平夷,“細(xì)無聲”連筆書就,長(zhǎng)畫縱橫,舒展自如,率真無邪。《王安石詩(shī)》筆法可謂“三過其筆,方為法書。”執(zhí)使轉(zhuǎn)運(yùn)間,線條流麗天成,痛快沉著,結(jié)字變化有致,逸趣盎然。《賈島詩(shī)》體勢(shì)駿邁,運(yùn)筆瀟灑,結(jié)構(gòu)舒暢;“問”有章草意蘊(yùn),“師”來自草書辯體,“不知處只”絲絲入扣,上下精神,相與流通,有著強(qiáng)烈的節(jié)奏感,收處“中”悠悠左收,意猶未盡。《王維詩(shī)》“空山”與“新雨后”結(jié)體張弛有道,妙趣橫生,“松間照”兼顧細(xì)節(jié),成竹在胸,書寫過程中隨遇而變,自出機(jī)巧;用筆勁健,盡心盡勢(shì)盡力;有欹縱變幻,雄健清新的特點(diǎn)。“無色而具圖畫之燦爛,無聲而具音樂之和諧。”是書家氣質(zhì)情性與審美理想的合二為一,其間蘊(yùn)含的書學(xué)素養(yǎng)和文化內(nèi)含值得深思。

張瑞民先生作品《豈能·但求》聯(lián)

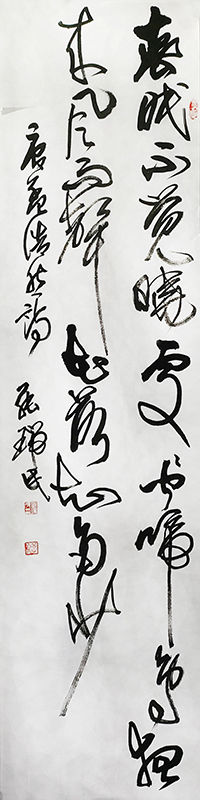

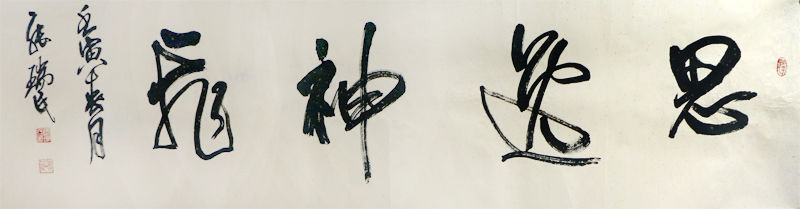

“書法”一詞最早出現(xiàn)于《左傳·宣公二年》,書中寫道:“董狐,古之良史也,書法不隱。”在這里“書法”一詞的本義是古代史官寫史時(shí)所遵循的體例、原則。而后來“書法”一詞的含義演變?yōu)闈h字書寫的藝術(shù),另外也引申有“法書”(作品)之意。楊雄說:“書,心畫也”;張懷瓘說:“書者,法象也”;郝經(jīng)說:“書法即心法也”;劉熙載說:“書者,如也,如其才,如其學(xué),如其志,總之曰如其人而已。”等等。當(dāng)然,書法不是純粹形式的觀賞藝術(shù),隱含著書與人的從屬關(guān)系,是載“道”的工具,是“如也”的投射。張瑞民先生所書內(nèi)容多古人詩(shī)詞語(yǔ)錄,名言警句,傳播的是優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。《曾子語(yǔ)》每一個(gè)點(diǎn)畫,基本上是即送即收,將氣力控制在方寸之間,而不作疾起遽戧。“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”放而不流,勁健遒麗,跌宕飄逸,縱橫郁勃,側(cè)鋒取妍,中鋒取勢(shì),婉轉(zhuǎn)滑利,疏朗有致,取法高古,意象崚嶒,骨力洞達(dá),另辟蹊徑。草書《孟浩然詩(shī)》起筆濃墨重彩,而后順勢(shì)而為如江河日下,魄力沉雄,丘壑峻偉,意味雋永。“啼”和“風(fēng)雨聲”的“聲”那常常豎起的淡墨兩“豎”似長(zhǎng)槍大戟挑起氛圍的大開大合,有花香、有鳥語(yǔ)、有風(fēng)聲、有雨聲……一個(gè)春天的大合唱帷幕拉開了。所謂“合于天造,厭于人意。”《惠風(fēng)和暢》《思逸神飛》《寵辱不驚》等大字條子,常有側(cè)傾的體勢(shì),欲左先右,欲揚(yáng)先抑,都是為了增加跌宕跳躍的風(fēng)姿、駿快飛揚(yáng)的神氣。寫得既有文氣又有煙火氣,屬于雅俗共賞、無意于佳乃佳的典范。就好比是打太極拳,力道剛?cè)岵?jì)、架勢(shì)開闔有度,手法松柔圓活、氣象中正安舒。

張瑞民先生作品《杜甫詩(shī)》