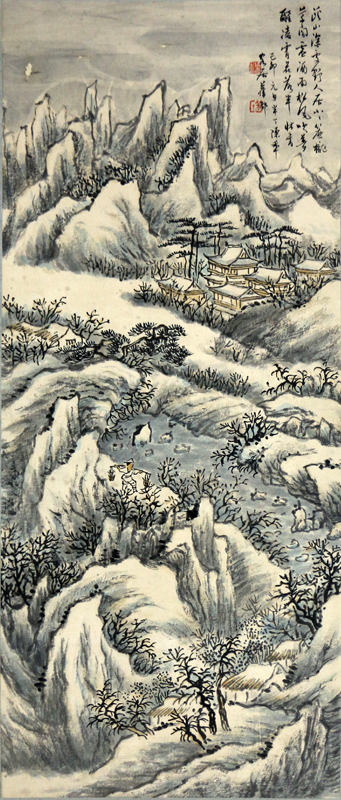

陳半丁先生畫作《山水詩意圖》

早年求學時,聽幾位老先生談論近現代畫壇名人軼事,時常談道陳半丁先生與陳師曾、齊白石等畫壇大師的交往,與張大千關于“石濤畫冊”的典故,因此在筆者腦海里有了一些印象。俟至,筆者涉足書畫藝術相關工作,翻閱畫史、賞讀嘉圖,也漸漸對半丁先生有了更多的了解。

近日,賞讀《西部成功書畫家》刊載的這幅《山水詩意圖》,讓筆者有了與陳先生穿越時空對話的機會,倍感幸甚!這幅作品創作于上世紀30年代,畫面整體以三青參以水墨暈染的冷逸色調為主,統馭強調賦予作品情感色彩;又以線寫鮮明的皴擦筆墨,線、墨、色彩組合律動,運構語言繪寫山水形象骨氣;再有布排得當的畫面“留白”,與之自然實像形成對比,近而虛實相應、生生不息,共同營造出初冬時節,山中蕭寒荒涼卻又怡然自得的山野景象。同時山水相銜、遠近呼應、草木點綴、房舍掩映的物象空間陳置充滿自然造物的哲理蘊藏,于山水相依、布陳周密,充滿古意的意趣營造中,又見陳半丁先生山水簡約、疏放之風。

近景處,樹葉落盡的三五枯枝虬干雜樹,錯落橫斜于水墨皴染的緩坡之上;與之相對應的丘巒峭壁肌理中,又有草木枝椏密密匝匝的伸出臂膊,大有“山借樹為衣,樹借山為骨”(王維《山水論》)之感。而山巒丘壑間,三兩茅舍半隱半現、高低建筑其間,更添人氣活力。與之相呼應的則是,那山道之上一搖一晃、橫擔挑水而來的農家田舍郎,使得這幾座茅屋建筑的畫面安排,更有意義也更顯志趣。中景銜接處,有一灣溪澗匯流的小塘,冬日的風雪漸起、山野冷逸、水流漸枯,淺淺的水塘也結上了薄薄的冰層,露出了嶙峋的礁石,又讓那灰藍的冰面,更加枯寂靜穆。然而,池邊看似枯敗但又密密叢叢而生的灌木矮樹;以及池塘后邊,榆、柳遍植環抱、枝條飛揚罅隙里的村社人家,讓原本蕭瑟荒蕪的自然顯出了幾分生命涌動的生趣,有了“池塘生春草”“田家少閑人”的詩意“遷想妙得”。遠景處,嵯峨險絕、奇峰怪石、群峰陣列為背景,增其畫面玄遠高古氣象。遠松蔚蔚、草木成林的山坳之中,又有樓閣、亭臺、寺舍古跡可安,不僅讓看似“萬籟俱靜”的圖畫富于了生機活氣,也更讓觀者與之共鳴共情中,多了一些“乾坤萬里眼,時序百年心”(杜甫詩句)穿越時空的藝術遐想。

畫家的題跋,更見其師古、運古中,對其創作時身處時局艱險、生活困苦環境,依然充滿昂揚斗志,矢志文藝書畫的性情表達。“溪山深處野人居,小小簾櫳草閣虛。灑面松風吹夢醒,凌霄花落半床書。”,這首出自明初詩人偶桓的《為沈趣庵題畫》,尤見畫家居于山野草莽荒蕪蕭瑟,而以山水為友,以松柏為鄰的樂觀向上,寄情山水、矢志書畫的高潔品格和不屈精神。古人圖繪山水,一是表達對奇山勝水、天地自然的由衷贊美,另為由山水之美開拓出個人內心的真、善、美。進而人與自然的美景相互映照,折射升華出國人山水畫圖,從其所繪對象及其個人本體里,蘊藏的天人和諧的審美哲學精神。由此,我們更可見陳半丁先生的這幅《山水詩意圖》,山巒縱逸、群木薈蔚處,一座座村舍、古建的人文建筑安排,既是山川靈氣聚會之所,更是畫家崇尚人文、追求高雅的藝術追求彰顯。

梳理陳半丁先生生平筆者還了解到,先生生于晚清光緒年間(1876年),名年,字靜山,號半丁,以號行世。花鳥、山水、書法、篆刻兼善,花鳥取趙之謙、吳昌碩、任伯年、徐渭、陳白陽、八大等一派,山水尤其推崇石濤,但“師古”“運古”的同時,又注重其個性的發揮,往往兼容并蓄,富于古人意趣,又有疏放雅致之風。

半丁先生自幼喜詩文書畫,然幼年家貧、少年孤露,十四五歲為謀生計,淪為商賈學徒,開始接觸筆墨。20歲時,有幸結識任伯年、吳昌碩等海上名家,后入缶翁門墻,學習書法、篆刻、寫意花鳥。期間得老師推薦,向任頤、蒲華學習翎毛、人物、山水,為其藝術打下了堅實的基礎。不惑之年,入京華與吳昌碩、陳師曾、齊白石、金北樓等畫壇名家交往甚契。金城將其舉薦給當時的肅親王善耆,后善耆曾勸其出仕,不就。陳師曾為其舉辦展覽,缶翁更是親為其展覽“把場”并題寫潤格,陳半丁一時間名動北京。白石翁自與半丁先生相識,更是對其推崇倍加,還將其三子齊子如拜入半丁先生門下。到京后,曾先后入職北京圖書館、北平藝術專科學校等。“七七事變”后,堅辭偽職,并刻“強其骨”“不使孽錢”,堅持賣畫為生。

建國后積極參與到新中國的文化事業當中,曾任中央文史館館員、中國美術家協會理事、北京畫院副院長、中國畫研究會會長。

(文\成功美術館書畫藝術評論員 馮宜玉)