2017-11-14

原標題:曹星原:《千里江山圖》是梁清標欺君罪證

作為打假《千里江山圖》第一人,我最終決定為了對歷史負責而決定大聲說:這是一件贗品。

我在故宮出版社的雜志《展記》發表了題為《王之希孟——〈千里江山圖〉的國寶之路》(以下簡稱《王之希孟》)一文確認這件作品實屬梁清標拼接,在此我將論證《千里江山圖》的偽作身份。

唯如此才能堅持誠信與真誠、理性而科學的學術態度,我相信今天的學術不應只是盲從,而是應該理性地、科學研究輝煌文化遺產,更好地繼承中華文化傳統!

一、我在《王之希孟》一文中,通過辨認畫上鐫押的梁清標的全部印鑒并考據叩問兩方押縫印后確認這件作品后面的兩個跋是由梁清標拼裱在這個山水手卷之后的拼湊了一個似乎傳承有序的作品。

盡管梁清標精心地作偽一個署名為“臣京”的跋被眾多學者認為是北宋徽宗時蔡京的跋,并將之作為有力證據來證明這件作品的作者為“希孟”;而又用了更為拙劣的手法制作了另一個署名“昭文館大學士雪庵溥光”的跋,卻又被學者們確認這就是受到趙孟頫舉薦仕元的書法家李溥光的手筆,在“王之希孟”一文中,我認為這兩個跋文內容的不明確指意與作品之間無法產生清晰的從屬關系,更不能證明這兩個跋文中所提到的作品就是梁清標在跋文之前所裝裱的這件青綠山水畫。

本文將從一個從未被關注的角度對兩個跋加以進一步鑒定并得出確鑿的結果:這兩個跋不僅是梁清標主謀拼接的,而且是徹頭徹尾的、赤裸裸的作偽拼接。

二、再次叩問“蔡京”跋真偽

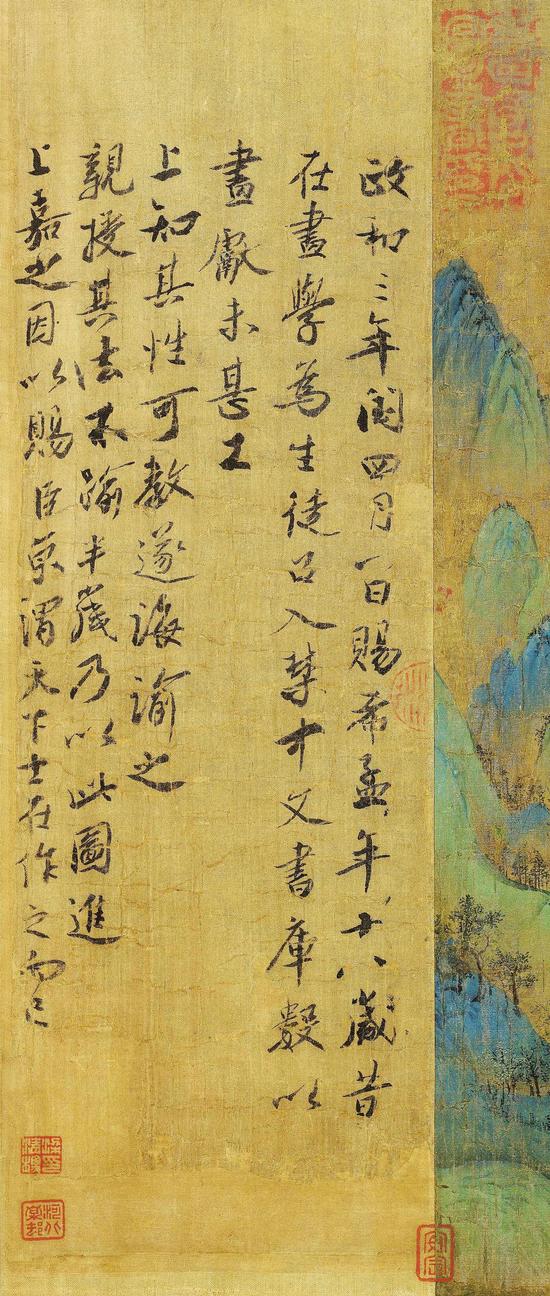

《千里江山圖》之后的所謂“蔡京”跋文如下 :

政和三年閏四月一日賜。希孟年十八歲,昔在畫學為生徒,召入禁中文書庫,數以畫獻,未甚工。上知其性可教,遂誨諭之,親授其法。不逾半歲,乃以此圖進。上嘉之,因以賜臣京,謂天下士在作之而已。

蔡京跋文

蔡京跋文我在該文中也指出了這個跋文與畫面之間的各種問題,從而結論說這個跋可能是從其他地方挪過來的殘片。一幅出現在清初的蔡京的字,無論如何,都不會這樣悄悄地重新拼接,又悄悄地失落在宮里。我要探究這個跋究竟是從什么地方移過來的呢?

當我將手中最清楚的電子圖片進一步放大時,奇跡出現了:這些字盡管有蔡京的字的感覺,但其中一部分字是以單鉤填描的方法寫出來的而不是大書家蔡京所慣常的提筆便寫的情形。或許是先臨寫之后又給邊緣做了修飾。

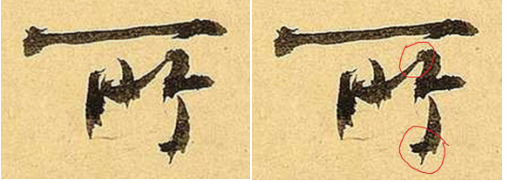

我們隨手舉幾個例子來看:

比如:“上知其性可教”中的知字也明顯被修飾過。我看了幾個版本的圖片 (雖在畫面上直接來去觀察,畢竟在沒有利用器具的情況下還是不如電子版高清圖看得清楚)都發現這些筆畫的修飾情況比較明顯, 特別是右邊的口字的橫折筆劃的起筆的修飾痕跡清晰可見。口字的第一豎清晰地有后來添筆的痕跡。

再者,蔡京寫字的特點是外放內收,字的結體習慣上緊下松。我們看到蔡京在《千里江山圖》跋中的“知”字顯然有點上大下小,不是蔡京一向的書寫習慣,當我們看到《行書大觀御筆記》中的智就明白了, 這幾乎就是直接臨摹。因為缺了下半部分,恍然大悟這個“知”為什么寫得如此猥瑣局促。

再看看這個乃字 ,第二筆轉角處是外圓內方,頗令人生疑。從種種跡象分析這個跋書似乎是臨摹直接書寫,但沒達到峻拔挺立的蔡京風格,必須通過勾勒修整保證筆畫的圓與俊同在。這個乃字中特別精心地留下破絹不修,而在破絹的上方勾勒修飾筆畫、到了破處戛然而止。這樣的特點說明這中做法不是修復中常用的“接筆”,而是刻意作出來破絹上的書法效果。

從右圖,可以看到修飾過的筆跡,如1,2, 3 幾處,也可以看到編號4的上方是描過的筆畫,但是越過破絹,這個筆畫外面勾勒的輪廓突然消失,想來這筆一定是在絹破之后補的。如果是蔡京的真跡,估計他沒有可能等到絹素殘破到這個地步還來修補。

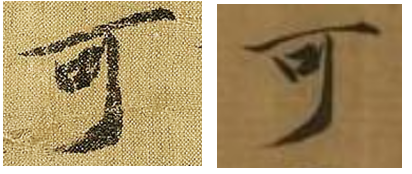

我們再將“蔡京跋”中的一個“可”字與蔡京在《十八學士像贊》中的可字相比就能相信這么一個無頭無尾語無倫次的跋不可能是蔡京的,而是集字臨摹勾描而成的跋。這個可字有可能就臨自《十八學士像贊》中的可字。但是當最后一筆落在那一橫的幾乎中央時,問題來了:一個老道的書家是會自然地落筆往右偏,于是這個字的平衡感就找到了。所謂似攲反正也!

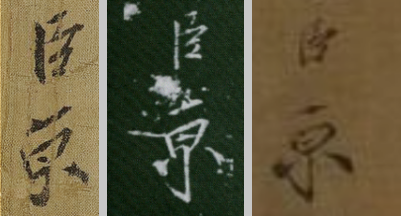

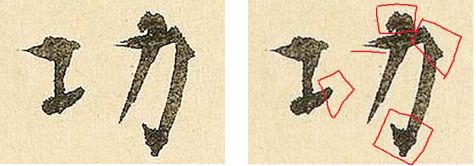

蔡京究竟如何落款呢?

左一是《千里江山圖》的落款,中間是蔡京的《行書大觀御筆記》落款,而右邊是《十八學士贊》的落款。

三個落款,粗看類似,細看則見不同。首先,京字與臣字的比例完全不一樣;盡管蔡京謙恭地把臣(我)寫得很小,但是在寫自己的名字時卻不由自主地將體量放大。其次,蔡京的字,多是上緊下松,重心高,字體由是顯得高聳奇崛,修長的一筆豎勾,幾乎就是蔡京的自畫像。而在《千里江山圖》中的京字不但上大下小,而且那個豎勾畏畏縮縮,頭重腳輕似乎在縮著腿做什么見不得人的勾當。

可見,梁清標不但利用裱工替他拼接作品,也替他修復作品,接筆復原損毀了的作品,更是利用裱工替他臨摹勾描偽款贗跋。這些早為人知,朱彝尊就生動地描繪過梁清標可以把古代的零碎殘破的山水畫裝裱成為一軸軸古代沒有人見過的令人信服的畫幅:

梅邊亭子竹邊風,添種梁園一撚紅。

不獨裝池稱絕藝,畫圖兼似虎頭工。

過眼煙云記未曾,香廚爭級理簽勝。

殘山剩水成完幅,想象張龍樹不能。

(見朱彝尊,《曝書亭集》第七冊,頁67-68,文淵閣 《四庫全書》本)

我們不知這件《千里江山圖》是否由梁清標呈給康熙皇帝的,這是明知故犯的欺君之罪啊!千里江山這么遼闊,欺君者也會無以葬身啊。

三、再次叩問“李溥光”跋之真偽

既然確認“蔡京”跋不過是臨摹勾描的偽作,那么溥光的題跋又在多大的程度上能令觀者放心呢?他的跋文內容如下:

予自志學之歲獲觀此卷,迄今已僅百過。其功夫巧密處心目尚有不能周遍者,所謂一回拈出一回新也。又其設色鮮明,布置宏遠,使王晉卿,趙千里見之亦當短氣。在古今丹青小景中自可獨步千載。殆眾星之孤月耳。具眼知音之士必以予言為不妄云。大德七年冬十二月,才生魄昭文館大學士雪庵溥光謹題。

對溥光的跋文的內容分析結果與分析蔡京的跋文同樣的:無法確定跋文與《千里江山圖》的聯系。

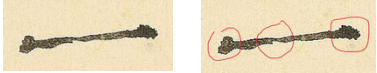

但是當我把眼光轉向李溥光的跋文書法時,只有驚訝了:這樣單薄枯零的字形結體豈能讓趙孟頫大力舉薦給忽必烈!這樣的運筆弱不禁風的筆力,白白給元代書法丟人。放大了看,原來比蔡京的跋還更為不堪。蔡京跋的作偽者還研究了蔡京的書法運筆特點,李溥光的跋純粹是雙鉤廓填、勾的不好、填的粗糙。在這幾百個字的跋文中,每一個都是雙鉤填墨的作偽案例,但是這些字中最有代表性的是那句“所謂一回拈出一回新也”中的一個“一”字:首先,書法中寫一最忌的是寫成大骨頭棒子,而這個雙鉤的字不但勾出令人望之生厭的大骨頭,而且為了體現似連非連的飛白效果,居然用雙鉤的手法勾出一個砍壞的木棒。砍壞處若不細看,以為是運筆到了提起筆、所以墨跡變細的地方,細看才明白只不過是雙鉤的技巧粗劣。

這樣的例子,在所謂“李溥光的跋”中比比皆是,把每一個字放大后、簡直不堪入目。我們看看“所”字:其雙鉤造成的殘破感,支離破碎感,直讓觀者忘記書法美是什么東西。

在《千里江山圖》上發現雙鉤廓填題跋證明這件為“希孟”所作的《千里江山圖》是假畫,與王希孟,蔡京,李溥光都毫無關系。

既然這件作品是徹頭徹尾的贗品,而將這件作品送進清朝宮廷的人,實在是犯下了欺君之罪。

這件巨幅青綠山水畫,上面的兩個跋,都是欺君的明證。■

《千里江山圖》全圖賞析(請橫屏觀看)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com