2017-11-21

橫豎涂抹千千幅 墨點無多淚點多

橫豎涂抹千千幅 墨點無多淚點多朱耷,即八大山人,明末清初畫家,江西南昌人。他是明太祖朱元璋第十七子朱權的九世孫。他是中國畫一代宗師,本是皇家世孫。明亡后卻削發為僧,成了亡命之徒,后來改信道教的他長期隱居于南昌青云譜道院。朱耷擅書畫,作品以花鳥水墨寫意為主,形象夸張奇特,筆墨凝煉沉毅,風格雄奇雋永。山水作品師法董其昌,筆致簡潔,有靜穆之趣,得疏曠之韻。朱耷還擅長書法,能詩文,也是用墨極少。

八大山人的坎坷人生

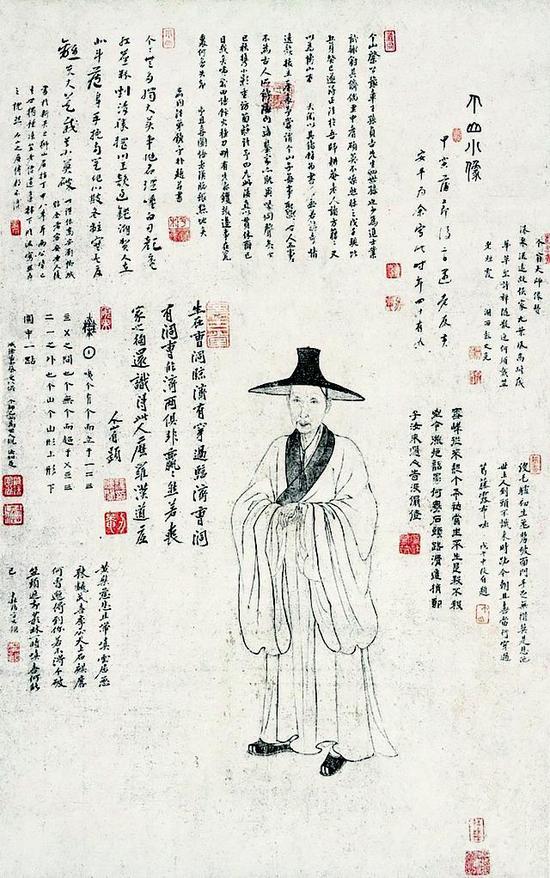

黃安平《個山小像軸》,紙本水墨,97×60.5cm,清,八大山人紀念館藏

黃安平《個山小像軸》,紙本水墨,97×60.5cm,清,八大山人紀念館藏崇禎十七年,明朝滅亡,朱耷時年19,不久父親去世,內心極度憂郁、悲憤。受此重擊的他開始裝聾作啞,隱姓埋名后潛居山野,從而以保全自己。在朱耷的畫幅上常常可以看到一種奇特的簽押,仿佛鶴形符號,那是以“三月十九”四字而寫成的明朝滅亡的日子,朱耷以此寄托對故國的挽歌與深切之情。

八大山人《山水圖冊》,紙本水墨,25×41cm,清,故宮博物院藏

八大山人《山水圖冊》,紙本水墨,25×41cm,清,故宮博物院藏順治五年,朱耷的妻子亡故,他帶著弟弟去出家并自此改名雪個。24歲時,更號個山和個山驢。順治十年,朱耷28歲時,他將母親接到新建縣的洪崖寺,在耕庵老人處受戒稱宗師,住山講經,隨從學法的有一百多人。

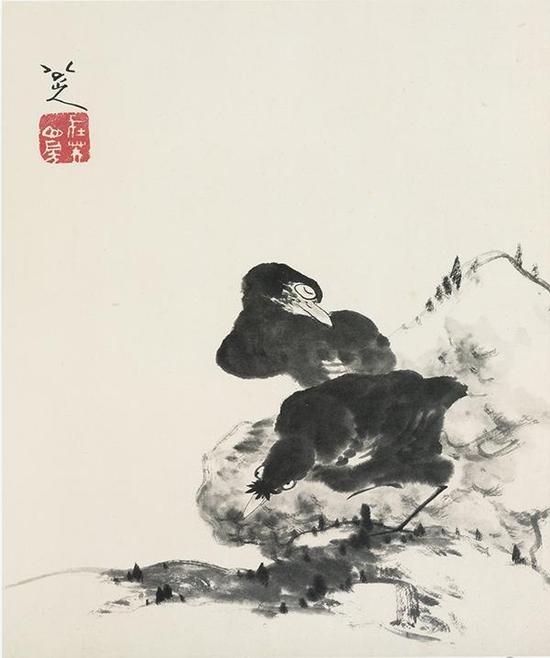

八大山人《雜圖圖冊》,紙本水墨,30×47cm,清,故宮博物院藏

八大山人《雜圖圖冊》,紙本水墨,30×47cm,清,故宮博物院藏朱耷生活清貧,時常是蓬頭垢面,他喜歡喝酒,酒醉時則大筆揮毫,一畫就是十多幅,山僧、貧士、屠夫、孤兒向其索畫,他總是有求必應且慷慨相贈。 朱耷36歲時想“覓一個自在場頭”,于是他找到南昌城郊十五里的天寧觀。也在這一年他改建了天寧觀,并更名為“青云圃”即后來的“青云譜”。

八大山人《山水圖冊》,紙本水墨,25×41cm,清,故宮博物院藏

八大山人《山水圖冊》,紙本水墨,25×41cm,清,故宮博物院藏康熙十七年,朱耷53歲,臨川縣令聞名找到了他,連拖帶拽地非讓他到臨川官舍作客,一呆就是幾年。這件事積郁了他心中的苦悶,他撕裂僧服佯裝瘋癲,獨自走回了南昌。一年多后,他回到青云譜,并在這里度過“花甲”。他62歲開始不再做住持,把道院交給他的道徒涂若愚。

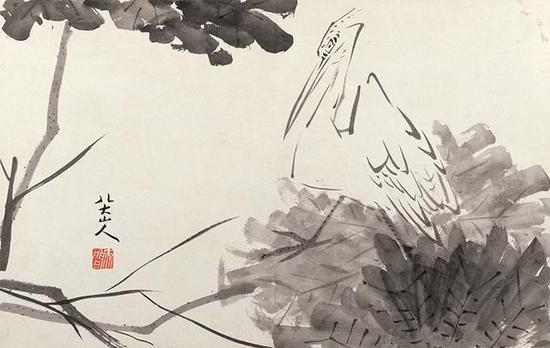

八大山人《雜圖圖冊》,紙本水墨,30×47cm,清,故宮博物院藏

八大山人《雜圖圖冊》,紙本水墨,30×47cm,清,故宮博物院藏朱耷60歲時開始用“八大山人”署名題詩作畫,他在署款時常把“八大山人”四字連綴起來,仿佛象“哭之”、“笑之”字樣,以寄托他哭笑皆非的痛苦心情。他的弟弟朱道明也是一位畫家,風格與朱耷相近且更加粗獷豪放。朱道明的書畫署名為牛石慧,把這三個字草書連寫起來,很象“生不拜君”四字,表示了對滿清王朝誓不屈服的心情。他們兩兄弟署名的開頭都把個朱字拆開,一個用“牛”字,一個用“八”字。這樣隱姓埋名,可謂用心良苦。

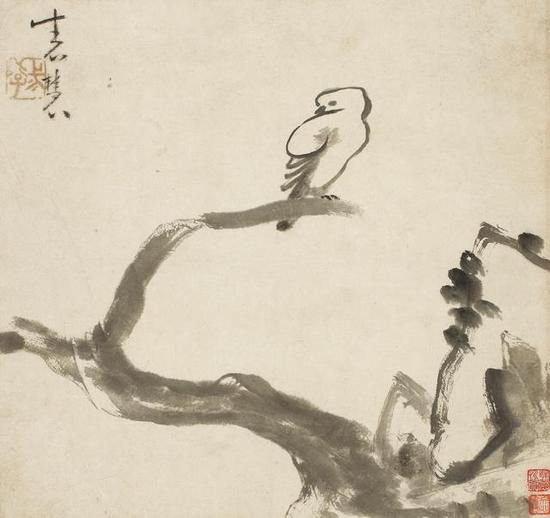

牛石慧《枯梢眠雀》,水墨紙本,清

牛石慧《枯梢眠雀》,水墨紙本,清朱耷晚年住在南昌城內北竺寺,好友澹雪死后,朱耷外出云游作畫,這是朱耷創作旺盛時期。最后,他在南昌城郊潮王洲上搭蓋了一所草房,題名為“寤歌草”。朱耷就是在這所草屋中度過了他孤寂、貧困的晚年,直至去世。

八大山人的藝術鑒賞

八大山人《貓石花卉圖卷》,紙本水墨,34×217.5cm,清,故宮博物院藏

八大山人《貓石花卉圖卷》,紙本水墨,34×217.5cm,清,故宮博物院藏八大山人可謂“水墨全才”,水墨寫意畫中有專擅山水和專擅花鳥之別,朱耷則是兩者兼而善之。他的山水畫近師董其昌,遠法董源、巨然、郭熙、米芾、黃公望、倪瓚諸家。比起山水畫來,朱耷的花鳥畫創作更具有他風格個性的典型性,魚、鳥都作“白眼向人”狀,以抒發他的憤世嫉俗之情。

八大山人《雜圖圖冊》,紙本水墨,30×47cm,清,故宮博物院藏

八大山人《雜圖圖冊》,紙本水墨,30×47cm,清,故宮博物院藏

朱耷花鳥畫最突出特點是“少”,用他的話說是“廉”。在他那里,一條魚、一只鳥、一只雛雞、一棵樹甚至只蓋一方印章,都可以構成一幅完整的畫面。前人所云“惜墨如金”,朱耷在這一點上可謂前無古人,后難來者。

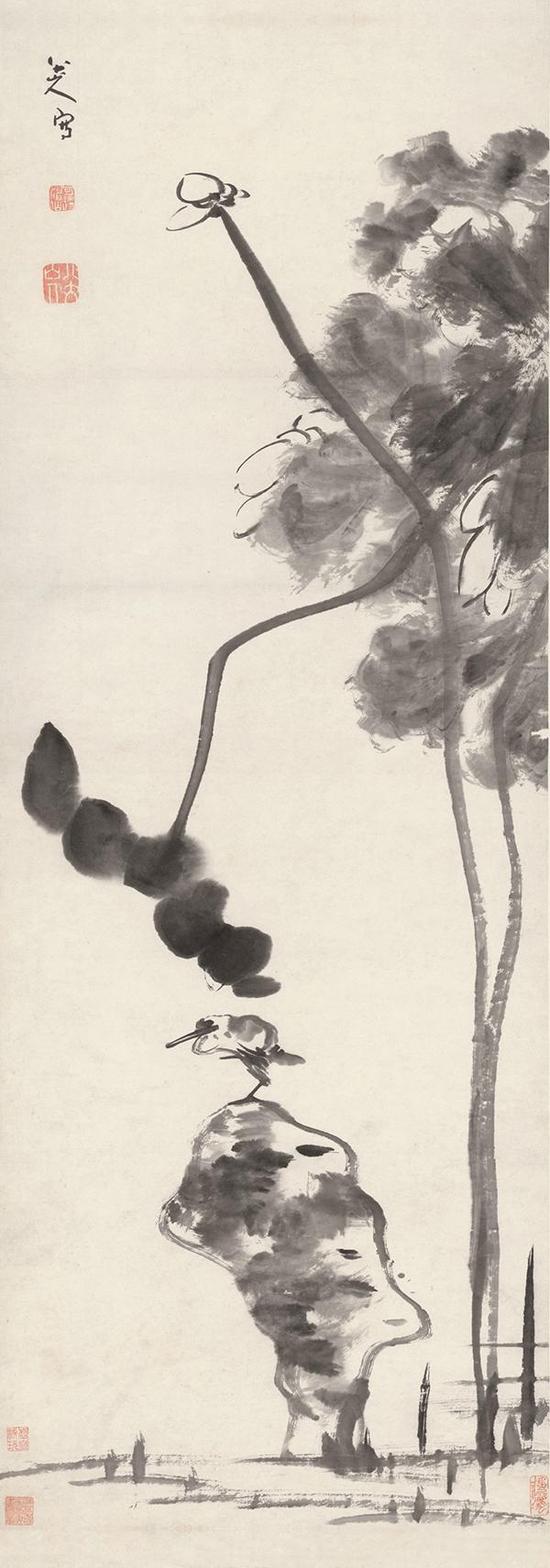

八大山人《荷石水鳥圖軸》,紙本水墨,127×46cm,清,故宮博物院藏

八大山人《荷石水鳥圖軸》,紙本水墨,127×46cm,清,故宮博物院藏他的其花鳥畫風可分為三個時期,50歲以前為早期。此時的署款有“傳綮”、“個山”、“驢”、“人屋”,多繪蔬果、花卉、松梅一類題材。以卷冊為主,畫面精細工致,勁挺有力。

八大山人《花鳥山水圖冊》,紙本水墨,36.5×30.5cm,清,故宮博物院藏

八大山人《花鳥山水圖冊》,紙本水墨,36.5×30.5cm,清,故宮博物院藏50歲至65歲為中期,喜歡畫魚、鳥、草蟲、動物,形象有所夸張。動物和鳥的嘴、眼多呈現為方形,臉則畫為卵形,上大下小,岌岌可危。禽鳥多棲一足,懸一足。

八大山人《鳥石圖》,紙本水墨,清

八大山人《鳥石圖》,紙本水墨,清65歲以后為晚期、藝術日趨成熟。筆勢轉變為樸茂雄偉且造型極為夸張,魚、鳥之眼只有一圈一點,眼珠頂著眼圈,一幅“白眼向天”的神情。朱耷的藝術地位極高,清代中期的“揚州八怪”,晚期的“海派”以及現代的齊白石、張大千、潘天壽、李苦禪等巨匠無不受其熏陶。

張大千《山水》,紙本立軸,102×51cm

張大千《山水》,紙本立軸,102×51cm八大山人的收藏密門

八大山人《雙禽圖》,紙本水墨,清

八大山人《雙禽圖》,紙本水墨,清從1661年開始,直至1664年,朱耷以“驢”為號,其書款有“驢”、“驢屋驢”、“驢屋人屋”、“驢漢”、“驢書”等,又有“驢”、“驢書”、“驢屋驢”、“驢屋人屋”等印章。1664年之后,“驢”款和印章較為少見。

“驢”朱文方印-拓本

“驢”朱文方印-拓本款署為“驢”的這一時期,朱耷的作品受故國情感的強烈影響,表現出滿腔憤怒和壯懷激烈,甚至直言要“焚魚掃虜塵”,復原舊國。朱耷的“驢”號一直是個謎,啟功先生認為“耷”為“驢”的俗字,朱耷即為“朱驢”,反映他飽含無奈與哀傷之余,不為世俗所淹沒的狷介情感。

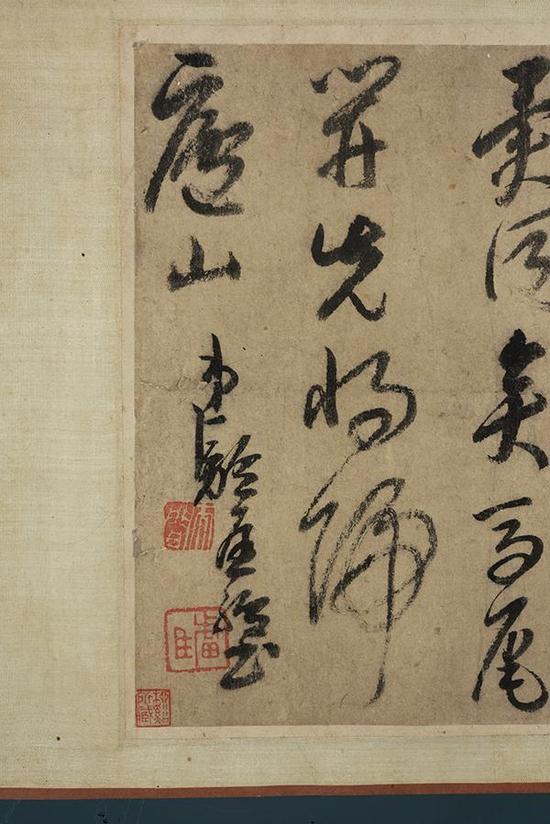

南江天子障卷-款

南江天子障卷-款《南江天子障詩》卷卷末還有一方白文方印“夫閑”,此印所指即佛道修行中“有暇”的境界,是止觀修煉的一種閑情靜謐、靜穆的心理狀態。由此可見朱耷仍認為自己是佛道中人,且處于有暇修行之境界。

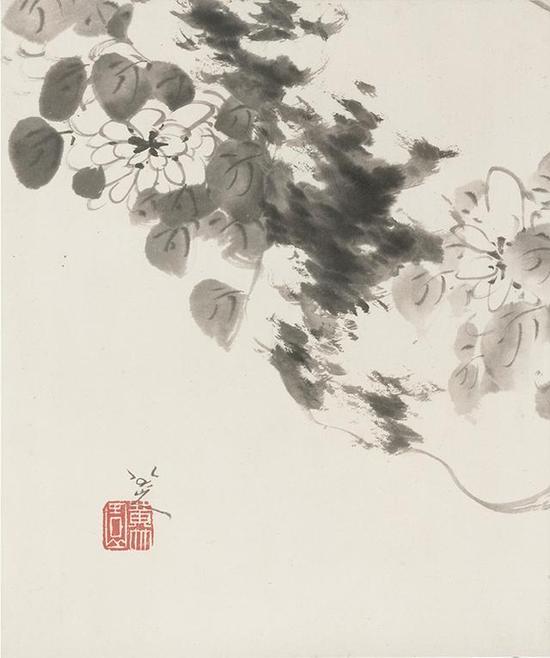

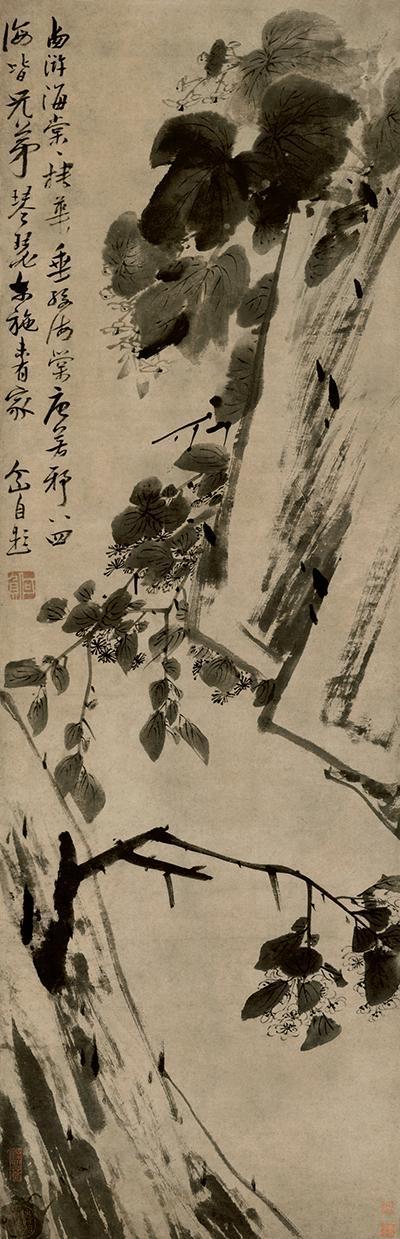

八大山人《海棠春秋圖軸》,紙本水墨,154×55cm,清,安徽省博物館藏

八大山人《海棠春秋圖軸》,紙本水墨,154×55cm,清,安徽省博物館藏朱耷的一生有著復雜的家學和宗教背景,他自小受正統儒家教育,早年出家為僧,二十多歲就已經“堅拂成宗師”,后又轉入道門。滿含禪機名號充分表明釋、道等宗教觀念對其思想和藝術產生了重要的影響,是理解朱耷詩、書、畫、印藝術的一道神秘法門!

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com