2018-01-24

陳繼儒((1558~1639年)

陳繼儒((1558~1639年)出世入世,來去自如

陳繼儒乃是明朝一大奇人,他一生隱居,標榜清流,20年不踏入城市,卻又與世俗社會交往頗多,上自名官巨卿、文人學士,下至商賈販夫、三教九流,乃至黃冠老衲、名妓才媛都和他有往來。

陳繼儒《珍珠船四卷》

陳繼儒《珍珠船四卷》“隱”,一直是中國士人的一種不媚俗、獨善其身的精神。隱居鄉間的陳繼儒專心讀書著作,蒔竹養花,品酒飲茶,焚香撫琴。假如互聯網早發明五百年,一個明代人要發帖,在尋現成的心靈雞湯、處世道理、警句格言時,十有八九會用陳繼儒的。因為這位居住在上海松江佘山腳下的名士,寫的文章很受人追捧。其代表作《小窗幽記》被譽為小品中的小品,清雅的文字、玲瓏的語言、冷峻的格調和獨到的見解,讓當時人在混雜的世道和復雜的人事環境中,享受到一種清新淡定的生活氣息與和諧氛圍。

他的作品,甚至是朋友間往來書信、記載歷代掌故的筆記,一經流出,人們便相互傳抄,一讀為幸。他也通過出版,有了豐富可靠的經濟來源。著書有《太平清話》、《安得長者言》、《模世語》、《狂夫之言》、《妮古錄》、《珍珠船》、《墨畦》等。

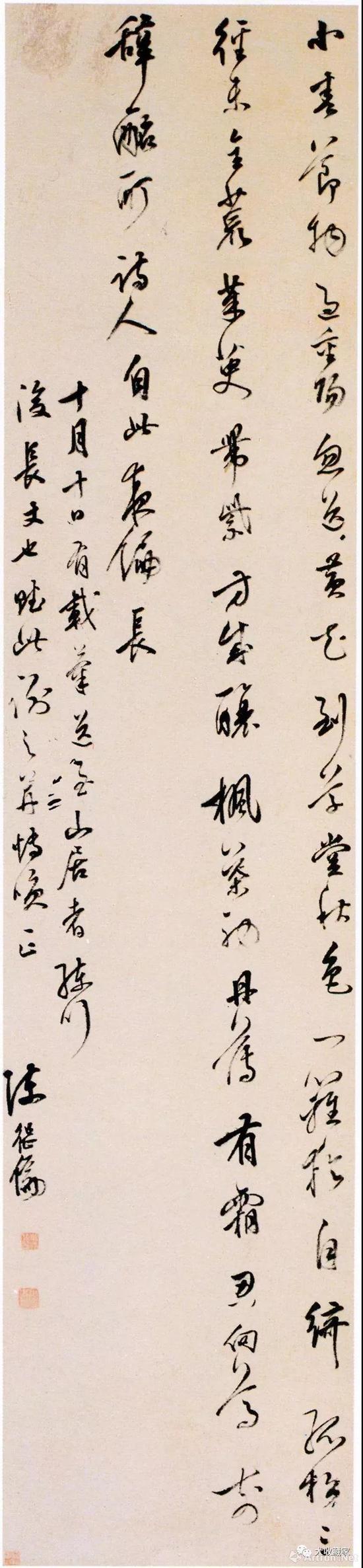

陳繼儒著《小窗幽記》節選

陳繼儒著《小窗幽記》節選但他并非僅僅是一個隱士,還是一個體恤民情的士人。在萬歷年間的中后期,蘇州、松江一帶常常發生水災,他因此為之寫有《救荒煮粥事宜》、《修橋梁道路條》、《上王相公救荒書》、《上徐中丞救荒書》、《復陶太守救荒書》等文章,呼吁明君體恤民情,賑災救荒,并提出具體的辦法。

和那些汲汲于功名利祿的所謂的“隱士”不同,陳繼儒自焚衣棄儒后,就再也沒有當官。據《明史》及一些史料筆記記載,他曾被朝中官員多次舉薦,舉薦他的人達十人之多,皇帝也曾下詔征用,他都遜謝不赴。董其昌在陳繼儒妻子六十壽辰時寫過一篇文章,很好地描繪了他的狀態:

“余友陳徵君仲醇避俗逃虛,志在五岳,晚而買山東佘之麓,貯書萬卷,游泳其中。經其門若無人,入其室,其人斯在,幾與世相忘矣。非只忘世,迨亦忘家。…而自其山居后,鄉城相距八十里,一歲不過再三歸。儒人時以春秋上冢為留,憩山莊者數日,此外罕睹其面,與城市之人罕觀仲醇者等。”(董其昌《壽陳徵君元配衛儒人六十敘》)。

陳繼儒閉門謝客,連夫人也要借上墳的名義才能見面住上幾日,可見“隱”得很呢!

至于陳繼儒的為人,魯迅在《隱士》一文中曾說:“隱士,歷來算是一個美名,但有時也當做一個笑柄。最顯著的,則有陳眉公的‘翩然一只云中鶴,飛去飛來宰相衙’的詩,至今也還有人提及。”魯迅并沒有明確表達觀點,但語氣里似有不屑。當然,陳繼儒并非道貌岸然之輩。他標榜清流,好名,除了喜歡結交于達官貴人,并無什么惡名。何況他20年不踏入城市,至少在自律上,夠得上是一個真隱士。而人們對他譏諷,說穿了,是有幾分嫉妒的。

學識淵博,書畫俱佳

陳繼儒學識廣博,詩文、書法、繪畫均所擅長,并喜愛戲曲、小說。其書法學蘇軾、米芾,對蘇、米墨跡,最為喜愛,雖殘碑斷簡,也必搜采,手自摹刻,成《晚香堂帖》及《來儀堂帖》。

陳繼儒《七律詩》軸

陳繼儒《七律詩》軸所畫山水,空遠清逸,松江博物館藏有《瀟湘煙雨圖》1幅。所畫梅竹,點染精妙,名重當時。用水墨畫梅,乃其首創,曾編《陳眉公梅花詩畫冊》,為后世所法。傳世作品有《梅花》、《梅竹雙清圖》等(現藏故宮博物院)。

![[明] 陳繼儒 《梅花冊 》西泠印社2013春拍 成交價2898萬元](http://www.notedseed.com/uploadfile/2018/0124/20180124102707306.jpg) [明] 陳繼儒 《梅花冊 》西泠印社2013春拍 成交價2898萬元

[明] 陳繼儒 《梅花冊 》西泠印社2013春拍 成交價2898萬元另有《梅花圖》8頁(藏于日本東京國立博物館)。書法傳世作品有《行書半研齋詩》、《行書李白詩》等(現藏故宮博物院)。曾評批《西廂記》、《琵琶記》、《繡襦記》等。并善鼓琴,訂正琴譜,名重一時。

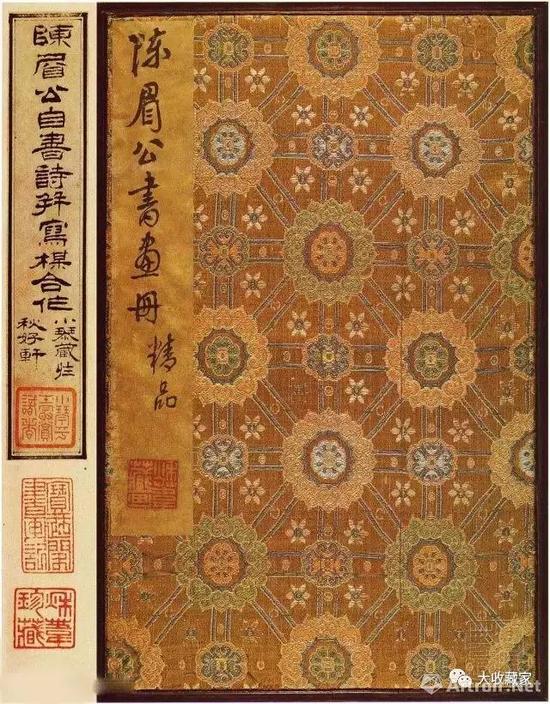

《陳眉公書畫冊》陳繼儒自書詩畫

《陳眉公書畫冊》陳繼儒自書詩畫藏品豐富,種類頗多

陳繼儒所藏碑石、法帖、古畫、印章甚豐。在東佘山居內,樹立的碑刻,有蘇東坡《風雨竹碑》、米芾《甘露一品石碑》、黃山谷《此君軒碑》、朱熹《耕云釣月碑》等。得唐代顏真卿《朱巨川告身》真跡卷,遂將住處命名《寶顏堂》。他曾經這樣描述藏家對藏品的感情:“嗜古者見古人書畫,如見家譜,豈容更落他人手?見古人墟墓碑版,如見生壟間物,豈容更落樵采,不思呵護?”

2017年,西泠印社春拍中有一部宋拓《寶晉齋法帖》,為陳繼儒舊藏。

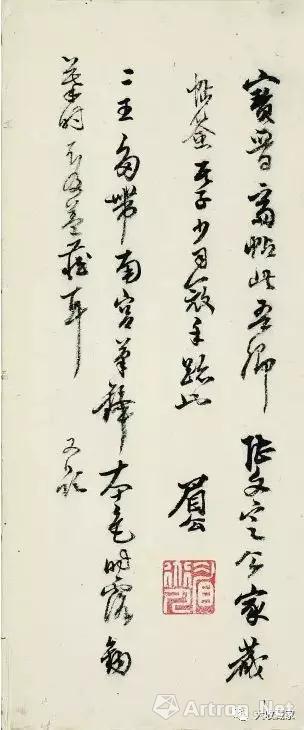

《寶晉齋法帖》中陳繼儒的題跋

《寶晉齋法帖》中陳繼儒的題跋 《寶晉齋法帖》 王泓緒題跋

《寶晉齋法帖》 王泓緒題跋由跋文而知,此帖舊為明嘉靖間禮部尚書華亭陸樹聲(1509~1605)家藏,后歸陳繼儒(征君),崇禎三年(1630)六月廿五日董其昌得觀此帖并跋。此后數十載,此帖一直由陳氏族人保藏,清康熙乙丑(1685)秋,其弟攜至京師索高價,王鴻緒(儼齋)見之于施維翰(清惠公)案頭,因其乃“吾鄉先達收藏墨寶”,遂購得并重裝成冊,“展玩數過,恍入晉人之室矣”。帖中又有“王興謨”藏印,乃王圖炯子,鴻緒孫,知此帖自明中葉流傳近兩百年來,未出松江華亭(今屬上海)之域。

陳繼儒收藏書畫有倪云林《鴻雁柏舟圖》、王蒙《阜齋圖》、梅道人《竹筿圖》、趙孟頫《高逸圖》,以及同時代的文徵明、沈周、董其昌等人字畫。印章收藏有蘇東坡雪堂印、陳季常印等。他還摹刻《晚香堂蘇帖》、《來儀堂米帖》,刻《寶顏堂秘笈》6集。

王藻 《雪溪牧牛圖》 陳繼儒舊藏

王藻 《雪溪牧牛圖》 陳繼儒舊藏陳繼儒的收藏中還包括一部分硯臺,他曾在《妮古錄》中提出:“文人之有硯,猶美人之有鏡也,一生之中最相親傍,故鏡須秦漢,硯必唐宋”。此精辟論點一直為古硯鑒賞家所推崇。

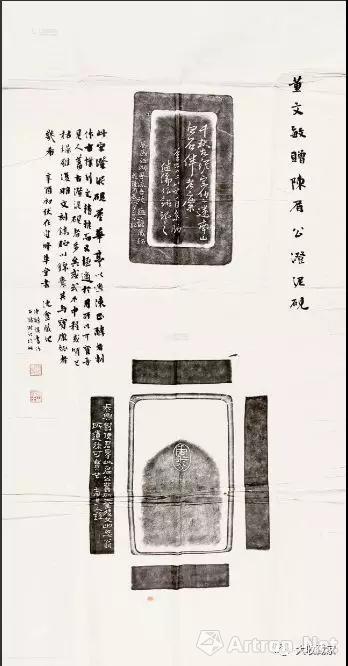

董其昌贈陳繼儒硯硯拓

董其昌贈陳繼儒硯硯拓![[明]寶顏堂款絞泥紫砂硯臺 陳繼儒舊藏](http://www.notedseed.com/uploadfile/2018/0124/20180124102708484.jpg) [明]寶顏堂款絞泥紫砂硯臺 陳繼儒舊藏

[明]寶顏堂款絞泥紫砂硯臺 陳繼儒舊藏同時,陳繼儒藏書頗富,廣搜博采奇書逸冊,或手自抄校。他曾說:讀未見書,如得良友;見已讀書,如逢故人。對經、史、諸子、術伎、稗官與釋、道等書,無不研習,博聞強識。又有“玩仙廬”、“來儀堂”等精于校讎之學,自稱:凡得古書,校過即付抄,抄后復校,校后復刻,刻后復校,校后即印,印后再復校。

萬歷中,陳繼儒曾延請一些窮老書生,尋章摘句,按部分類;而后摘取其中瑣言僻事,所刻《寶顏堂秘籍》6集457卷,收書226種(又記為229種),多地方掌故、軼聞瑣言、書畫藝術、譜錄等,其中多罕見秘籍,保存了明及明以前的小說雜記。

交好董其昌,所藏不計其數

但是,陳繼儒收藏最多的,還是董其昌的作品。

陳繼儒(左)與董其昌(右)像

陳繼儒(左)與董其昌(右)像提陳繼儒,就不能不提他的好基友,董其昌。雖然陳繼儒是隱士,卻和董其昌齊名,也是同鄉。一個在野,一個在朝,名動朝野,士人趨之若鶩。他們共同創立了繪畫上的“南北宗”之說,流傳至今,對后世的影響極大。

董其昌活了八十二歲,比陳繼儒大三歲,萬歷十七年中進士,授翰林院編修,官至南京禮部尚書,名氣很大。而陳繼儒只是一個普通的諸生,似乎被他的光環所遮蔽,其實陳繼儒的人生和成就遠比董其昌精彩,在晚明獨樹一幟,幾無人及。

萬歷十三年(1585年),陳繼儒與董其昌一同參加了應天府舉行的科舉考試,然而雙雙落敗。第三次科舉考試還沒有考中舉人,陳繼儒大為憤怒。再加上時至晚明,十分動蕩不安,社會中各種新思潮也在不斷孕育激蕩。年輕的陳繼儒明白再走科考一途已無多大意義,在這樣一個局勢中自己即使有才能也難以施展。因此,他毅然下定決心“謝去青襟”,隱居山林,從此過著自己喜歡的生活,以保持自己的獨立與平靜。

萬歷十五年(1587年),陳繼儒隱居小昆山,后移居東佘山,過著快意自適的歸隱生活。在清靜的環境,讀天下書,寫天下文,隱而不脫俗,為身隱心不隱,仍然針砭時弊,甚至一度成為“暢銷書”作者,名聲日隆,求見者不絕,所謂 “來見先生者,河下泊船數里”。在隱居的幾十年中,或品評書畫、或吟詩作賦、交朋結友,過著一種自得其樂的生活。

![[明] 董其昌 《東佘山居圖卷》 嘉德2008春拍 成交價313.6萬元](http://www.notedseed.com/uploadfile/2018/0124/20180124102709679.jpg) [明] 董其昌 《東佘山居圖卷》 嘉德2008春拍 成交價313.6萬元

[明] 董其昌 《東佘山居圖卷》 嘉德2008春拍 成交價313.6萬元董其昌為其作《 東佘山居圖》,并題:“郗超每聞高士有隱居之興,便為捐百萬貲辦買山具,予于仲醇以此贈之。”而與好友陳繼儒放棄舉業隱居的選擇不同,董其昌屢敗屢戰,終于在萬歷十六年(1588年)中舉,完成了從生員到舉人的身份變化,打通了其魚躍龍門通向進士登科的關鍵。

萬歷二十年(1592年)夏,董其昌在持節封楚藩的歸途中觸暑重病,陳繼儒前來看望他,二人在夾室中相對賞畫。當日,一同賞畫的還有吳門畫家孫枝,在他的建議下,董其昌把雅集情況訴諸筆端,清晰寫道:“仲醇挾所藏王右軍《月半帖》真跡、吳道子《觀音變相圖》、宋板《華嚴經》《古尊宿語錄》示余夾室中。惟置一床相對而坐,了不蓄筆硯。”

為了方便二人相聚,董其昌在宅中更為陳繼儒建造了“來仲樓”,他們時常登樓閱覽書畫終日不下。董其昌于書畫裁鑒通明,凡有批駁真偽皆可懸筆立就,陳繼儒往往與之相互切磋激揚。后來董氏所鑒由其門人張圣清掌錄成編,亦名為《來仲樓隨筆》。董其昌的隨筆中,比較少提到與朋友一起鑒賞書畫,但是陳繼儒卻勤于記錄那些活動,尤其是與董其昌共賞的時光。在陳繼儒的筆下,經常可以找到與董其昌相似的藝術觀點,特別是品鑒書畫的語言多有重合之處,這剛好可以為董其昌《容臺集》做出補充和詮釋。

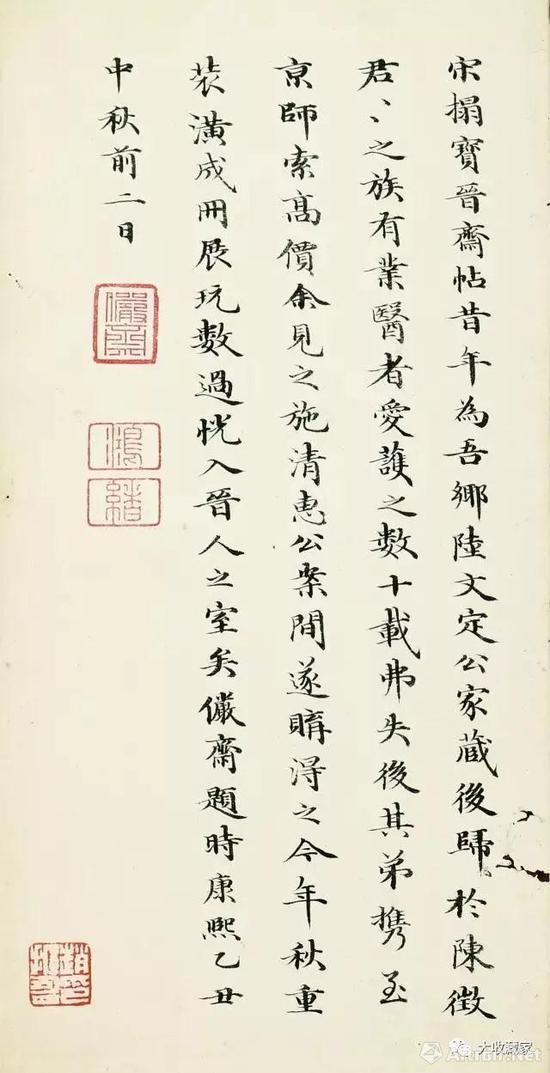

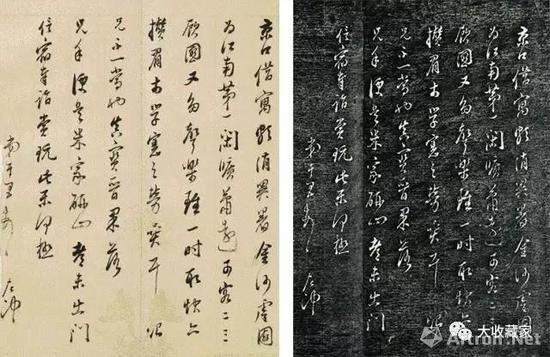

董其昌致陳繼儒信札

董其昌致陳繼儒信札萬歷二十七年(1599年),董其昌離京回老家賦閑,為了排遣郁悶心情,七月,他與陳繼儒泛游春申之浦,“惟吾仲醇,壺殤對引,手著翰墨,固以胸吞具區,目瞠云漢矣。”兩人一起游覽之狀,董其昌多次游后作畫,一是記錄兩人游歷的美景,另一個應是為了見證他們的友情。

萬歷二十四年(1596年),董其昌持節赴長沙封吉藩朱翊鑾。當時官船正在池州江中航行,董其昌突然掛念起陳繼儒來,心想他最近的讀書生涯不知如何了,于是,他給陳繼儒繪了《小昆山舟中讀書圖》,湘楚風景令董其昌賞心悅目,他又另畫了一幅畫寄給陳繼儒,畫上題詩云:“隨雁過衡岳,沖鷗下洞庭。何如不出戶,手把離騷經。” 董其昌在詩中以雁、鷗與衡岳、洞庭的關系,描述了自己前往楚地的行程,但是想起正在書齋中手把《離騷》、吟詠賦詩的高士陳繼儒,自己的奔波勞頓要遠遜于他的性靜情逸。第二年秋,董其昌回到松江已經十月,他又立即前往小昆山訪問陳繼儒,下榻在新筑的讀書臺,為其繪制了《婉孌草堂圖》。

![[明] 董其昌《婉孌草堂圖》 陳繼儒舊藏](http://www.notedseed.com/uploadfile/2018/0124/20180124102709138.jpg) [明] 董其昌《婉孌草堂圖》 陳繼儒舊藏

[明] 董其昌《婉孌草堂圖》 陳繼儒舊藏董其昌與陳繼儒一起的集會、出游與鑒賞活動不勝枚舉。董其昌盛年時,因在朝為官經常外出,但是只要稍有閑暇或回到松江,他都會與陳繼儒相會。由此可以理解,為何陳繼儒在記錄自己藏品時談及董其昌則言“玄宰,不暇記”。可理解為,他收藏董其昌作品不計其數。

灑脫自在,風雅一生

陳繼儒也做了不少無厘頭的事情,曾在生前自撰《空青先生墓志銘》,文字內容非常的“搞笑”和澹定。文中寫道:

未歿之前,召子孫賓朋曰:“汝曹逮死而祭我,不若生前醉我一杯酒。”于是子孫賓朋雁行洗爵,而以次第獻先生如俎豆狀。先生仰天大嚼,叱曰:“何不為哭泣之哀!’于是左右皆大慟。或為薤歌以佐觴,歌愈悲,酒愈進,酒愈進,歌愈合。”

說的是他想看看自己的葬禮,于是召集家人朋友,預演了一場,把祭奠的酒和供品掃蕩一空,還指揮大家嚎哭,自己則手舞足蹈,實乃性情中人。

陳繼儒一生都崇拜米芾,故其在舉止言行和處世方式上亦有意或無意地追慕米芾,有時也多少有些玩世不恭。他曾在《〈米襄陽志林〉序》中寫到:

公(即米芾)沒于淮陽軍,先一月,盡焚其平生書畫,預置一棺,焚香清坐其中,及期舉拂,合掌而逝。吾視其胸中,直落落無一物者,其圣門所謂古之狂歟?

清人毛祥麟在《對山書屋墨余錄》中記陳繼儒臨終時的情景,幾乎與米芾如出一轍。澹定從容,人世少有:

聞其易簀時,出名香二升許,令侍者煎湯沐浴。浴竟披衣,醫士許龍湫抱之登榻曰:“先生將羽化矣。體甚輕。”公隨索紙筆書語云:“大殮小殮,古禮拘束。后之君子,殮以時服。我其時哉,毋用紈縠。長為善人,受用永足。”書已,投筆而逝。

四百年前陳繼儒在東佘山腳下的隱居地如今已成了東佘山公園

四百年前陳繼儒在東佘山腳下的隱居地如今已成了東佘山公園陳繼儒在東佘山居里生活了35年,直到去世。他聽泉試茶,賞梅玩月,“湖上扁舟酒一瓢,蘆花影里衣云謠”,一生都活在青山綠水中。他有隱士之名,卻無狂傲之態,對達官貴人、販夫走卒都一視同仁。他會享受而有節制,酒不多飲,肉不多食,以風雅生活為依托,看破紅塵,悟透生命,確實是位耄耋的智者。

參考資料:

中國新聞網,《陳繼儒<梅花冊>轟動西泠印社春拍,估價2800萬》,2013年

許家樹,《陳繼儒,東佘山居腳下的隱士》,2017年

藝術品經紀人,《陳繼儒、董其昌等題跋宋拓《寶晉齋法帖》,2017年

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com