2025-06-13

成功美術館館藏張衛平先生作品《高原牧歌》

觀賞張衛平先生的雪域人物畫,總有一種說不出的感動。表面上看似只在描繪牧民的日常生活,而實質上是將青藏高原的蒼茫氣象與人物內在的精神世界熔于一爐,創造出一種既根植于傳統筆墨又極具當代藝術的繪畫語言。在這些所刻畫出的人物形象中,我們看到的不僅僅是辛勤勞作的藏族同胞,更多的是一種對堅韌、虔誠、純凈人類品格的深刻禮贊。

成功美術館館藏張衛平先生作品《高原牧歌》

張衛平先生常以藏民、牛羊、雪域高原為創作主體,但這些似乎已經超越了本質的特征,升華為一種精神符號。如作品《唐古拉風》中,牧民與牦牛在暴風雪中砥礪前行,迎風怒展的牧民頭上的紅色頭巾和牦牛角上紅色的繩帶猶如高原血脈的具象化呈現,在滿天飛舞的雪花中迸發出驚人的視覺張力。那抹紅,不僅是對藏地信仰的禮贊,更是對熱烈生命的永恒見證。再看牦牛厚重的毛發與牧民袍服的褶皺質感鮮明,在動態中達成完美的和諧統一,前傾的牛首和握緊韁繩的牧民,似乎共同演繹著生命與自然對抗又共存的史詩。

成功美術館館藏張衛平先生作品《遠方的歌》

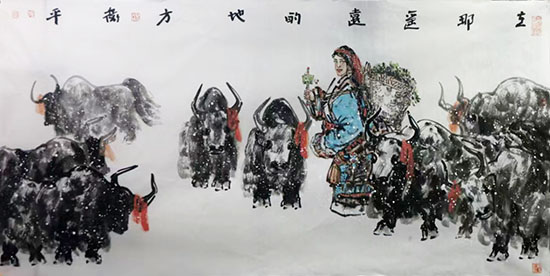

四幅《高原牧歌》中,有櫛風沐雨、飽經風霜的康巴漢子,有身背背簍手拿轉經筒的美麗卓瑪,還有虔誠專注盛裝出行的普姆,所刻畫的群像主體依然是畫家擅長的牦牛、人、動物,與高原天地和諧共生。作品中康巴漢子裹著厚實的氆氌袍,騎著為首的牦牛,黝黑的面龐,堅毅果敢的眼神,挺拔的身姿,如同岡底斯山一樣熠熠生輝,引領著牛群穿越蜿蜒河谷。天地蒼茫間,他變成了這片高原上最忠誠的守護者,用沉默與力量訴說著康巴兒女的豪邁與擔當。因為長期勞作背水背草背牛糞被壓彎了腰的卓瑪、佳毛,同樣也是這片土地的守護者,她們也用溫情哺育著一代又一代的草原兒女。還有那位盛裝的普姆,湖藍藏袍與絳紅腰帶交疊,頭戴白色氈帽,穿梭在牛群之間,仿佛是從雪山走來的神女,與她的牛群重逢在美麗的人間。

成功美術館館藏張衛平先生作品《吉祥高原》

《吉祥高原》中,描繪的是“行走中的修行”場景,緩步前行的男女的現實摹寫,是藝術家精心設置的文化意象,他們手中的轉經筒,與身后獵獵經幡,還有莊嚴的佛塔,以及身側的牦牛、藏獒,共同構成一個閉合的信仰能量場。這種“即事而真”的藝術表達,使作品既具有人類學的文化厚度,又充滿詩性的超越維度。《遙遠的歌聲》和《在那遙遠的地方》中所塑造的人物形象,質樸而虔誠。微微前傾的姿態,即表現了負重前行的艱辛,又暗含虔誠的儀軌感。牛群的處理上畫家并未追求嚴格的寫實,而是以松動而減闊的筆墨勾勒出其輪廓,它們或低頭覓食,或緩步前行,形成疏密有致的節奏,與藏女行走的方向構成潛在的呼應關系。而對草原的描繪,擯棄了細膩的刻畫,以寬筆橫掃,營造出蒼茫而豐饒的土地質感。兩幅作品中,畫家通過視覺元素的編排,讓觀者感受到一種內在的旋律,質樸的藏女,游走的牛群,延展的草原,共同譜寫了一首草原的牧歌,那歌聲似乎是從遙遠的地方傳來,在耳邊久久回蕩。

成功美術館館藏張衛平先生作品《高原牧歌》

綜上所述,張衛平的雪域人物畫,是超越了地域風情的簡單再現,通過對藏族同胞日常生活的凝練提純,將平凡勞動升華為具有儀式感的生命圖式,而這些作品最終也將指向對自然的敬畏,對生命的禮贊和對信仰的堅守。

成功美術館館藏張衛平先生作品《在哪遙遠的地方》

(文\成功美術館 蔣成蓮)

畫家簡介:張衛平 字田月,甘肅臨洮人,生于1953年元月。。畢業于西北民族學院美術系,中國藝術研究院研究生院。現為中國美術家協會會員,甘肅省美術家協會副主席、一級美術師。甘肅省宣傳文化系統拔尖人才、中國藝術研究院“杜滋齡工作室”訪問學者。

作品《遠古的輝煌》《紅軍走過的地方》獲文化部第八屆、十二屆群星獎;《流動的山脈》入選第八屆全國美展,《五月陽婆》獲中國美協紀念延座講話60周年全國美展優秀作品獎,《隴山雪早》入選中國美協第十五次新人新作展,《黃河雪早》入選第三屆中國油畫展,《郎木濃冬》入選第二屆中國美協會員中國畫精品展,獲甘肅省政府一、三、四屆敦煌文藝獎,多次榮獲甘肅省美展一、二等獎。

成功美術館館藏張衛平先生作品《高原牧歌》

成功美術館館藏張衛平先生作品《唐古拉風》

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com