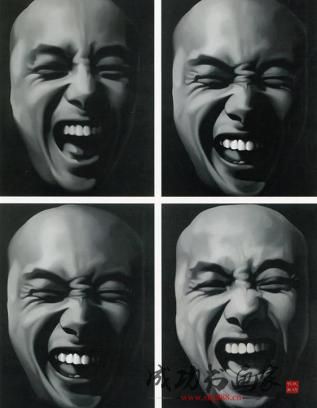

《第二狀態》,1987年

《洗頭》

來到空蕩蕩的展廳,耿建翌沒帶任何展品,接下來的兩天,他給熟悉和不太熟悉的朋友打電話,討要他們家中的廢棄物品,第三天,展廳里堆滿了各種東西,在耿建翌手里,這些廢棄物徹底“沒用了”。2004年,耿建翌的裝置作品《沒用了》就是這樣誕生的。

8年后的民生現代美術館,上海藝術界朋友們的家庭廢棄物又得再一次經歷徹底變得沒用的歷程。《沒用了》這一裝置作品占據了一個展廳的大部分空間,破沙發、過時的玩具、大小家什,一組組錯落有致地排列在那里,觀者時不時被引誘著在時空中穿越迂回。徘徊在展廳中的耿建翌時而觀察思考,時而引導工作人員把各組物品放置在更合適的位置。

這次展覽被定義為耿建翌“在國內美術館的首次回顧展”,耿建翌說,“這不是故意的”。去年底,因為突如其來的一場大病,他“差點就沒了”,展覽在生病前就已經確定,后來便索性做成了具有紀念性質的回顧展。

展覽涵蓋了耿建翌23年里的各類創作,包括繪畫作品、文件檔案類作品、書形式的作品、影像作品以及多件裝置。就地取材的靈機一動與從容不迫,在耿建翌的作品中時有呈現——被書蟲啃噬的書本,給了他夢寐以求的“微妙的邊沿”,是為《蟲食》;拿著朋友的照片在杭州大街上找幾位算命人看相,算命人的文字和手繪圖解便成為《這個人》的一部分;截取一家足浴店六個地點同一時段的視頻監視畫面,再請當事人嚴格重復視頻中的言行,予以比照就有了《抵消》。

流連展廳,品出的滋味不只是愉悅一種。幽默、玩世、政治寓意是常見的對耿建翌早期作品的解讀,被問及如何看待外界的解讀,耿建翌輕巧地化解: “我不太有人解讀,我不是那么重要,看上去特別業余,東一榔頭西一杠子的,不太專一的人,都是給那些做批評的人找麻煩,辨識度不高。”

“點背”的先鋒

《第二狀態》創作于1987年,被譽為“那個年代最好的作品之一”,夸張的大笑臉,亦是后來炙手可熱的當代藝術家作品中的常見符號,一張張笑臉創造了中國當代藝術的市場奇跡,藝術家賺得盆滿缽滿,但先行的耿建翌不在其列。

對于錯過市場的認可和成功,耿建翌調侃自己時運不濟,“我那時候要知道有這么大誘惑,我才不那么傻,我肯定畫很多,可惜我點背,我玩得開心的時候,這些(作品)不太有人注意。”耿建翌自嘲是個吊兒郎當挺邋遢的懶人,不屑于做作品梳理的工作,畫室里的很多作品都放爛了。

當耿建翌專注于自己的創作時,市場還不在那,等市場發育好了,他的興趣和創作又遠遠地跑到了前邊。 “這沒辦法,點背。現在它(笑臉類型作品)挺市場的,但是跟我也沒什么關系了。由不得你,那股勁過去了,你就沒什么理由了,我為什么要繼續做呢?沒興趣了,好像已經有隔閡了。”

沒趕上市場的節奏,也不乏耿建翌主觀故意的因素。 “那時候報紙上還登了那個大臉,我爹說,‘報紙上也登了,肯定有他的道理,咱能不能兩條腿走路,也畫點美的東西?’”老爹的建議是貼近大眾,貼近市場,畫些人民群眾喜聞樂見的作品,比如電視上時常能見到的揮動長袖翩翩起舞的形象。建議當然沒有被兒子采納,“我爹要是能勸動我的話,現在我就不知道在哪了。”

后來耿建翌發現了一個規律,“我做完一個東西,差不多等10年以后別人才會提到。”而10年后,他的興趣早已跳脫出了市場的視野。

“感覺沒了,以后可能有新的念頭、想法和靈感,那就做不同的東西了。”對于市場回饋財富的向往,敵不過隨機涌現的藝術靈感給予的可能性與快感,所幸看開了,拋開似有似無的猶豫不決,“不停地有新東西出來,不停地碰到新鮮玩意,應付它還來不及呢。”

消除“距離”

對于《第二狀態》中的笑臉被解讀為“幽默”、“歇斯底里”、“暴力”和諷喻現實,耿建翌并不認可,“有時候一個很直接的形象擺在那,像《第二狀態》的笑臉,后來被說得比較強烈,但其實在當時就是一念,一個念頭蹦出來了,已經拉得那么近了,那是一張臉,一個念頭,就是笑臉。”

1985年畢業于浙江美術學院(現中國美術學院)油畫系的耿建翌,經歷了藝術創作告別英雄主義的轉折年代,并匯入其中成為公認的先鋒。“我們這一代人是革命英雄主義教育出來的,挺要的,我們被教育一定要當英雄人物,等我開始接觸美術的時候,也是這樣。”

“文革”后藝術創作大環境的波動還很大,但在大學里接觸到不同于前蘇聯的創作風格后, “靈魂深處的陰影和強烈的探索沖動并存”,耿建翌和很多人一樣蠢蠢欲動,他與高自己一屆的張培力合作,參加了后者和其他朋友一起策劃的“85新時空畫展”。

耿建翌另一件知名作品《表格和證書》與“距離”有關。1988年籌備“中國現代藝術展”的黃山會議前夕,耿建翌渾水摸魚,向與會者發出了邀請函,“很多人誤以為是組委會的志愿者發的”,多半與會者寄回了表格,這些表格在會議期間展出。這次在民生現代美術館,侯翰如、費大為等人當年填寫的表格和其他人的表格都張貼在墻上展出,前者的表格看起來中規中矩,后者的則戲謔逗趣,把沙和尚、雷鋒等列入了自己的家庭關系。同一件作品,20余年后又有了與當年不同層面的趣味和含義。

自己做一半,觀眾完成另一半,耿建翌以此解決“距離”的問題。

對于“距離”,耿建翌始終不能釋懷,“有共同經驗的一代人,提到某些東西時會產生共鳴,那是我們共同具備的條件。”只不過,經過他的作品的轉化和中介,人們有時候是觀看者,有時候變成了被觀看者,“距離”在這一過程中被最大限度地克服。

耿建翌說,自己膽小,不愿意拋頭露面,喜歡躲在陰暗的角落。拘謹給了他透過中介來體驗的機會,但他仍“慢慢地發現自己解脫了,解放了,(經歷了)一個解放的過程”。

耿建翌關注那些似乎注定將面目模糊的小人物,他與他們一起記錄下彼此在環境變化中的麻木、焦慮和抗爭,他排斥大敘事,有些沉迷于瑣碎, “從一個事件開始,正在發生的一件事突然被我注意到了,我就開始做手腳,開始介入,就導入出一件東西。”

“藝術對于我不是最重要的東西,只是我看世界的一種媒介。”當耿建翌把創作的權力與身邊的朋友、街上的算命人、被暗中觀察的人,甚至水波、書蟲、廢棄物分享,他便擁有了更大的自由去追尋事物的軌跡和規律,而當他放棄了解讀的權力,他的作品也便擁有了更多的可能性。歷史屬于群體所有,在沒有個體的環境里,耿建翌的創作給了個體難得的跑出來透口氣的機會。

美學語言與維度的可能性

耿建翌的創作具有不可估性,他的每個作品都不太一樣,創作游離于常規想象之外。他的作品《第二狀態》,在80年代絕對是巔峰之作,但他此后游走開來,這件作品可稱絕響,后來者只是模仿他。他并不留戀,恰恰說明他在巨大的壓力下不隨波逐流,他特立獨行,外界對他的影響非常有限。耿建翌80年代的作品在今天看來仍然那么有力,后來恰逢中國經濟發生巨大變化,當代藝術成為市場追逐的對象,耿建翌本可輕易成為其中的一部分,市場的影響沒有波及他的創作,這種影響通過不合作、不參與體現出來,這成為他更值得尊敬的一點。

耿建翌的作品總是在不斷地去擴充美學的語言和維度。他的藝術語言非常嫻熟,復雜的事情被他以簡單的方式表現出來。

從《第二狀態》到黃山會議的《表格與證書》,再到后來的無底片攝影,耿建翌個人藝技的多面性非常吸引人,很少有人如此全面,視覺、物質、觀念的維度之廣都令人著迷。他試圖將對公共空間的介入從藝術圈拓展到普通大眾,但他還沒有真正拓展到公共空間。

耿建翌最早關注對身份的探究,他從文化、政治和個人理念等角度入手,探討“什么決定了他是誰”。

他不解釋自己的作品,因為作品處于進行和未完成狀態,另外的一部分交給未知,這非常了不起,是作品最迷人的部分,你永遠不知道最后的狀態,他探討生命的方式和本質,非常嚴肅。他實際上一直做一件事,質疑。很難說他質疑的是什么,他拋出來,引發觀者一起參與質疑。

——陳暢(視覺藝術策展人)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com