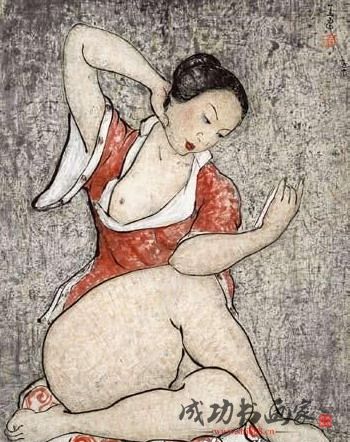

潘玉良 讀書女 105cm×71.5cm 1954年 安徽省博物館藏

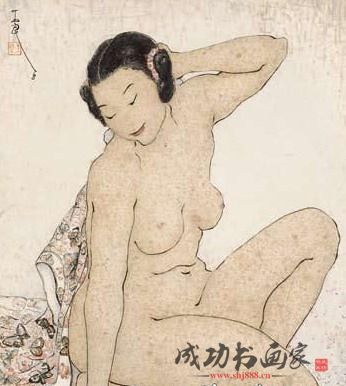

潘玉良 觀貓女人體 1964年 安徽省博物館藏

潘玉良 披花巾坐女人體 安徽省博物館藏

1984年春,旅法藝術(shù)家潘玉良的4000多件遺作運回國內(nèi),這位曾活躍在1930年代中國畫壇的藝術(shù)家在20世紀50、60年代創(chuàng)作的一批中國彩墨畫引起了藝術(shù)界的巨大反響。

一

潘玉良,1895年6月14日出生于江蘇揚州一個貧苦家庭,幼時父母亡故,孤身一人流落到安徽蕪湖。1912年,時任蕪湖海關(guān)監(jiān)督(正關(guān)道)的安徽桐城人潘贊化與潘玉良相識,后結(jié)為伉儷,玉良也從此改姓“潘”。1913年“二次革命”失敗后,潘贊化被解職,潘氏夫婦遷居上海法租界霞飛路漁陽里。此后,潘贊化先后投身“護國運動”和“護法運動”,獨自在家的潘玉良開始跟隨洪野[1]先生學習繪畫。生性喜愛美術(shù)的潘玉良如魚得水,繪畫水平提高很快,到1920年9月,潘玉良考取上海美術(shù)專科學校西洋畫系,作為插班生編入第十一屆西洋畫正科班學習,這是上海美專招收的第一批男女同校生。

1921年7月,潘玉良從上海美專退學后考取法國里昂中法大學在國內(nèi)招收的第一批留學生。在國外求學的八年間,她先后在法國里昂美術(shù)專科學校、巴黎國立美術(shù)學校、意大利羅馬皇家美術(shù)學院學習繪畫和雕塑,在此期間先后結(jié)識了徐悲鴻、常玉、張道藩、郭有守、蘇雪林等一批有識青年,并創(chuàng)作了《白菊》《黑女》《酒徒》等油畫,為后來立足國內(nèi)畫壇奠定了深厚基礎(chǔ)。值得一提的是,潘玉良由于學業(yè)優(yōu)異,獲得意大利教育部獎勵津貼金,作品參加意大利國家展覽會,成為第一個獲得國際榮譽的中國女西畫家。

潘玉良1928年回國后,受邀擔任上海美術(shù)專科學校西洋畫系主任。同年11月28日,第一次個人畫展“潘玉良女士留歐回國紀念繪畫展覽會”在上海舉行,“旅滬各國僑民咸到會評覽,嘆為中華女子作家之冠”。1929年3月至1935年7月,她在中央大學教育學院藝術(shù)科與徐悲鴻一起擔任油畫教學,培養(yǎng)出郁風、張安治、蔣仁、張蒨英、費成武等一批優(yōu)秀畫家。潘玉良先后在國內(nèi)及日本舉辦個展五次,被譽為“中國西洋畫中第一流人物”,1934年中華書局出版了《潘玉良油畫集》。

1937年潘玉良為了追求藝術(shù)再次赴法,直至1977年在法國病逝。在法國40年中,她的作品經(jīng)常參加各類沙龍展覽并遠赴美、英等多國展出,先后獲獎20多次,被授予比利時金質(zhì)獎?wù)隆屠枋虚L“多爾烈”獎、法國“文化教育”一級勛章等多項榮譽。潘玉良作為一個全面的藝術(shù)家,油畫、國畫(主要是白描和彩墨)、素描、版畫、色粉畫、雕塑無所不能,她堅守“由古人中求我,非一從古人而忘我”的藝術(shù)準則,堅持“合中西與一冶”的藝術(shù)追求。盡管,潘玉良在早期以“西畫家”著稱,然而縱觀其一生,最令人稱道的成就卻是中國畫創(chuàng)作。無論是白描,還是彩墨畫都獲得極大成功,尤其是她的彩墨畫成為她后期最主要的創(chuàng)作手段并形成特有的繪畫語言。

二

解讀潘玉良的中國畫應(yīng)首先從她的白描談起。大約在1937年潘玉良開始嘗試用毛筆進行人體寫生。1937年6月10日,她出國前的最后一次個人畫展在南京華僑招待所舉行,畫展中陳列了陳獨秀為她題詞的三幅白描作品(現(xiàn)藏安徽省博物館),這三段題詞為:

“玉良女士近作此體,合中西于一冶,其作始也猶簡,其成功也必巨,謂余不信,且拭目俟之。”

“余識玉良女士二十余年矣,日見其進,未見其止,近作油畫,已入縱橫自如之境,非復以運筆配色見長矣,今見此新白描體,知其進猶不止也。”

“以歐洲油畫雕塑之神味,入中國之白描,余稱之曰新白描體,玉良以為然乎?廿六年初夏獨秀。”

1932年10月15日,陳獨秀在上海岳州路永興里11號第五次被捕,很快被押解到南京。次年6月底,國民黨政府最高法院“判處”陳獨秀有期徒刑8年,被關(guān)進南京第一模范監(jiān)獄(又名老虎橋監(jiān)獄)服刑。陳獨秀與潘贊化為相識幾十年的同鄉(xiāng)和至交,他的很多家事都是潘贊化出面幫忙解決的。當時潘氏夫婦在南京定居,因而,他們多次去獄中探望陳獨秀,這三幅畫作的題詞就是陳獨秀在獄中所寫。從陳獨秀的題詞中我們能看到他給予潘玉良的評價是非常專業(yè)的,而絕非一般泛泛的溢美之詞。陳獨秀學貫西,具有很高的藝術(shù)修養(yǎng)。他敏銳地觀察到潘玉良的白描是不同于傳統(tǒng)的白描,除了繪畫對象為西畫中較常出現(xiàn)的人體外,潘玉良利用中國繪畫線條中的粗細、頓挫變化,以西方繪畫基礎(chǔ)訓練中的造型技巧和透視原理,用傳統(tǒng)白描人體畫的形式來表現(xiàn)人體,因而具有“歐洲油畫雕塑之神味”。這種表現(xiàn)效果完全符合陳獨秀“改良中國畫,斷不能不采用洋畫寫實的精神”(陳獨秀:《美術(shù)革命—答呂澄》,《新青年》1919年第6卷第1號)的主張。當時的《中央日報》評論道:“由于陳獨秀先生的評語,我們至少可以認識潘女士這種‘新白描體’的價值。張道藩先生也說:‘這一次畫展內(nèi)使我們最驚奇的是她的白描人物,這顯然是她的一種新試作,但是我們由那些畫里已經(jīng)看得出她對此種作品成功的確證。’真的,在這種畫里,我們見到一種中西畫理的天衣無縫的溶合!以東方的精神入西洋畫法,結(jié)果在繪畫藝術(shù)上開辟一片新園地,一個藝術(shù)家不是應(yīng)該孜孜努力尋求新園地么?”(《潘玉良畫展巡禮》,《中央日報》1937年6月12日第7版)。

“以東方的精神入西洋畫法”也是對她一生藝術(shù)追求的最準確評價。多年后,潘玉良正是以白描為基礎(chǔ)展開彩墨畫實踐,在“合中西于一冶”的道路上取得突破性的藝術(shù)成就,應(yīng)驗了陳獨秀“其成功也必巨,謂余不信,且拭目俟之”的預言。

三

從現(xiàn)存潘氏的作品來看,她在1937年出國前的主要精力都放在油畫創(chuàng)作上,只是在1937年左右開始“新白描”的嘗試并獲得了陳獨秀和張道藩等人的褒獎。她對中國傳統(tǒng)繪畫的態(tài)度更多地偏向一種自覺的借鑒和融合,這可能不同于她當年在法國的學友后來又一起在中央大學共事六年的徐悲鴻明確提出的用現(xiàn)實主義畫風改造中國傳統(tǒng)繪畫的目標那樣激進和宏大,因為她也對自己的繪畫基礎(chǔ)和社會地位有清晰的認識。徐悲鴻在中大努力地培養(yǎng)一批圍繞在寫實主義大旗下的干才和在教學中植入寫實主義的繪畫實踐的時候,同樣在中大教學的潘玉良就溫和許多,她更注重學生對繪畫道路自我的選擇和發(fā)展。她對自己亦然,更多的是一個人勤奮地在繪畫實踐中去探索藝術(shù)發(fā)展的道路。從1928年學成回國首次個展中都為油畫和色粉畫作品,到1937年出國前的最后一次個展中引人注目的“新白描體”作品出現(xiàn)的變化,可以明顯看出潘玉良是在自覺地進行“合中西與一冶”的繪畫探索。 盡管,潘玉良再次出國直到1977年逝世的40年間一直生活在國外,但是她的中西繪畫融合的探索不僅并未中斷,反而成果也更加顯著,尤其是1950年代以后開始大量創(chuàng)作的彩墨畫,到1960年代逐漸成熟。

她的彩墨畫主要是利用中國書法的線條勾勒對象(主要是人體)的外部輪廓,將用墨線的變化去把握對象形體和質(zhì)感的手法成功的引進畫面之中。在背景的處理上,她突破了傳統(tǒng)文人畫“布白”的理念,用交織重疊的短線組成肌理,加上擦染做出油畫般的多層次的背景烘染和“后印象派”的點彩技法去反映空間的虛實和光影,突顯主體對象,增加畫面層次的厚重感。中國繪畫工具、書法線條加上西方的造型原理和油畫創(chuàng)作理念、技法的糅和,使作品噴射出神州的泥土芳香,表現(xiàn)出強烈的東方藝術(shù)精神,形成了獨具特色的中國彩墨畫風格,為中西藝術(shù)交融展示了新的成功的方向。巴黎東方美術(shù)館館長葉賽夫曾說:“潘夫人應(yīng)時代潮流邁進,而絕未改變其對藝術(shù)的見解,獨立于具象與抽象兩派之間。她用中國書畫的筆法,來形容萬象,對現(xiàn)代藝術(shù)的貢獻已夠豐富的了。”只是令人遺憾的是她本人沒有用文字表述過彩墨畫創(chuàng)作歷程和藝術(shù)思想,因此我們現(xiàn)在只能結(jié)合作品去了解她的創(chuàng)作軌跡。

《椅子上的女人體》作于1952年。畫面中的女人體依然保留了潘玉良白描的一貫韻味外,肌膚上明顯的暈染痕跡。整個畫面的背景是大面積的紅色,線條的層次清晰可見,但是整體感覺比較雜亂也缺乏空間和光影的變化,看得出作者處在尋找背景處理方法的早期階段。作品還是體現(xiàn)了“后印象主義”的一些特點,不太注意形體的體積和結(jié)構(gòu)變化,近處和遠處的物體空間不明顯,作者更多是借助色彩來揭示人物精神的一種訴求。

《側(cè)臥的女人》作于1960年,也是彩墨畫的代表作品。作者先用細膩流暢的線條勾勒出典雅素靜的女裸體,表現(xiàn)出人體的結(jié)構(gòu)和質(zhì)感,背景部分運用點彩和交錯的短線來制造層次。她將傳統(tǒng)技法中的國畫渲染和“印象派”點彩技法合而為一,呈現(xiàn)出秀美靈逸、堅實飽滿的畫面效果,較之1950年代作品背景中的短線條色彩變化更加豐富,線條更加流暢自如。畫面構(gòu)圖以對角線劃分,上部大片留白,下部側(cè)臥的女人體充滿畫面,并以白色的床單作為女人體的烘托,使這一虛一實的對比流露出東方女性的含蓄、溫柔。作品中微微夸張的形體,豐滿滋潤的肌膚,委婉生動的神態(tài),給觀者帶來極大的精神感染力,完美地呈現(xiàn)了東方女性外在的曲線美和內(nèi)在的人性之美。 《帶頭巾的裸女》作于1963年,是她彩墨畫成熟期的又一力作。作品中的人物作為整個畫面的主體占據(jù)了中心的大部分位置,一個女人右手彎曲放在頭上,使畫面構(gòu)圖有了律動感。頭巾和身下的被單都裝飾粉色的小花,形成上下空間的呼應(yīng)。背景的處理技法上,點和線運用自如,非常有節(jié)奏感,背景中注意了光影的變化,將裸女突出得更加富有東方美的意境和詩情。作品中點、線、面創(chuàng)造豐富的肌理效果,色彩絢爛、寧靜,成功地將中國的筆墨精神和西畫的實體質(zhì)感融于一體,具有極具個性化的審美情趣,也標志潘玉良在彩墨畫上由探索走向成熟。

潘玉良用中國的線描,結(jié)合西畫中對人體結(jié)構(gòu)的理解,創(chuàng)造的白描女人體有很深的造詣。她以剛中見柔的精練線條,虛實相宜的準確造型和緩急得體的中國書法筆致,成功地表現(xiàn)了人體的柔美與堅實、力量與韻味,令人嘆為觀止。潘玉良不拘泥于形似,而著意于神似,線條成為畫面上發(fā)揮造型、表達情感、構(gòu)成形式感的主導,她把傳統(tǒng)繪畫中富有情感的線條造型和西畫具有表現(xiàn)力技法,對中國繪畫進行了自己的探索,為我們留下了一幅幅佳作妙品。這正如張大千1959年為潘玉良的國畫《豢貓》的題詞:“宋人最重寫生,體會物情物理,傳神寫照,栩栩如生。元明以來,但從紙上討生活,是以每況愈下,有清三百年更無逃者。今觀玉良大家寫其所豢貓,溫婉如生,用筆用墨的為國畫正脈,尤可佩也。”

注釋:

[1]洪野(1886年-1932年),字禹仇,安徽歙縣人,行伍出身。1917年到1922年,他兩次在上海美專任教,曾任神州女校美術(shù)科主任、上海藝術(shù)大學專門部美術(shù)科主任,講授西洋畫、色彩畫、透視學等課程,其學生有潘玉良、唐蘊玉等。

注: 本站發(fā)表文章未標明來源“成功書畫家網(wǎng)”文章均來自于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系郵箱:1047780947@qq.com