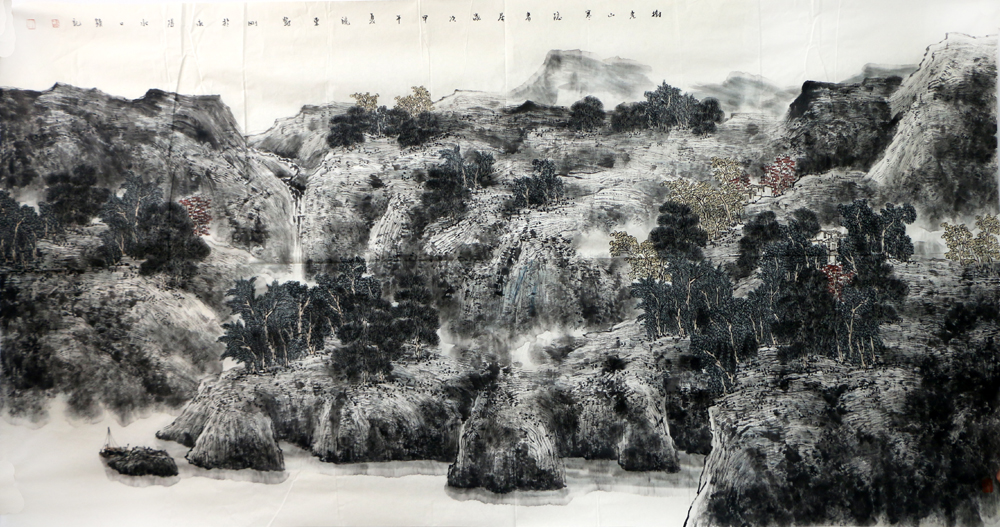

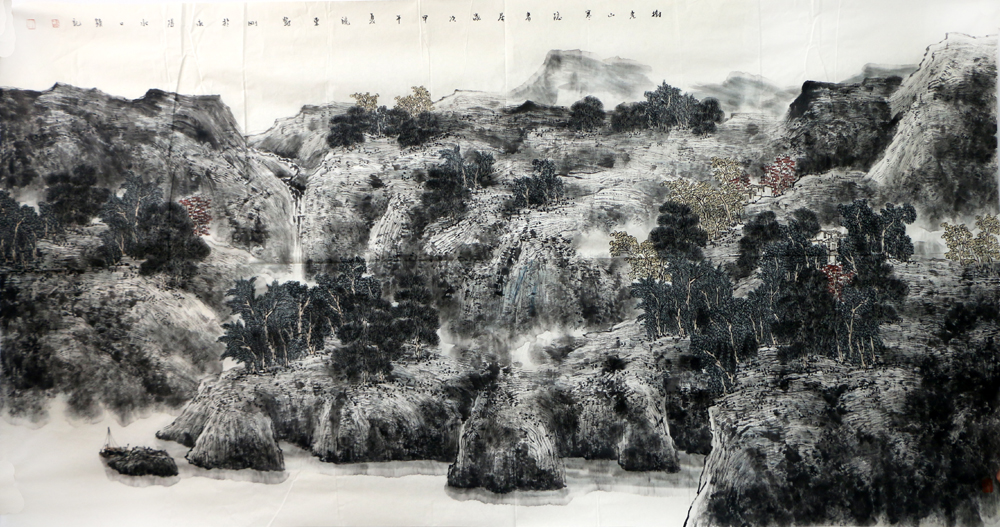

鄧剛先生畫作《秋水晚山》

鄧剛先生的作品從筆墨形質來看,顯然是深受“南宗”山水的藝術形式影響,屬于以線皴為主的密體山水一路。其創作,多以密密匝匝排布的長線皴寫,與錯落有致的點厾筆觸,表現山石的凹凸肌理效果,繼而在繁復層疊的線面相積組合中,構織出山體整體的氣勢。同時畫家作品中呈現的密筆寫實山水之象,也是其生活的徽皖自然為代表的山水熏陶潤養的結果反映;是畫家于自然山河中,澄澈觀照、俯仰自得、感物思慮,而付諸筆端的山水實像寫形表達。畫家這種融會古人傳承、客觀自然、主觀心源的參古融今之法、神遇跡化之表和心物熔冶之象,顯然得古人“外師造化,中得心源”(唐代張躁語),“師古人不如師造化,師造化不如師心源”(宋代范寬語)之論,其中三昧矣!

以筆者所見《西部成功書畫家》近期刊載鄧剛先生作品《秋水晚山》一作觀之,畫家中鋒馭筆、寓剛于柔,取古人解索之質、披麻之形的皴法筆線形態,又在筆線墨色的濃淡、枯濕之變,山石體態的聚散、縱橫之勢中,統籌運構造化丘巒之體。同時又用力透紙背的筆鋒,勢如墜石的焦墨點皴之法,于墨光不顯、陰凹不深處點苔,或疏或密、可有可無,而助墨之精彩,增山之蒼潤。再有由淡及濃的水墨暈染幻化、潑染層積、濃淡互破、對撞滲化、烘染承托等多變的墨法語言、豐富的變化運構,帶來精彩紛呈、藝象豐饒的水墨畫語表達。用筆圓潤有力,氣意綿勁流暢,畫面周密渾淪,既見土、石雜陳自然山體實像塑寫的應目會心,亦見畫家繼承國畫山水筆墨傳統語構又不拘泥于窠臼陳法,因時而變、應物而生、澄懷一心的衍生再造。

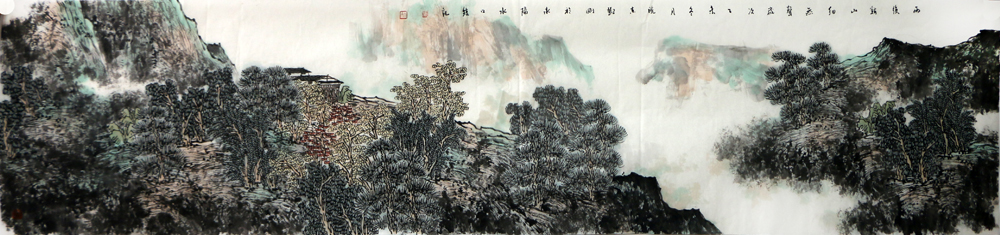

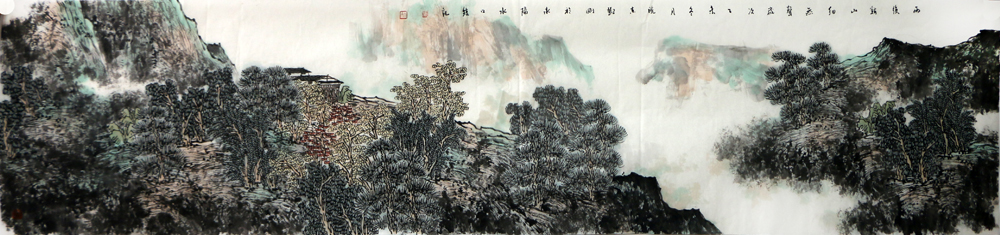

鄧剛先生畫作《樹老山寒隱者居》

畫作整體布陳上,安置舟船于靜水,陳布村舍于岡巒,隱藏溪澗于峰谷,草木紛植于山隙,煙云縈繞于遠山。再有矮丘在前、高嶺在后,峰巒交錯其中,峪壑縱橫而出,或聳立挺拔,或橫縱如臥,高低掩映、遠近呼應,故觀者目光瞟瞥、視線游動而見或高或深之勢。又見或松或柏或喬或灌,夾葉形貌多變,雜樹枝丫崢嶸,畫家以形寫形的豐富草木賦形表達中,不僅見畫家豐富的國畫語言積淀,亦見應形造像的扎實自然寫生觀照,更有畫家寫山水之蒼潤秀美,草木之葳蕤華彩的生命之象。《樹老山寒隱者居》一幅也是如此,長線皴語間或點苔法交織的山水造物,帶來平圓遲緩、丘壑磊珂之形,觀之似有推窗既見峰巒的縈懷之感,也不禁讓筆者聯想起南朝宗炳“撫琴動操,欲令眾山皆響”的畫面意境來。

鄧剛先生畫作《水口鎮寫生》

再有這幅《水口鎮寫生》一作,顯然是極為注重自然之實的佳作,是畫家于“身所盤桓,目所綢繆”的直觀寫生獲得,是其“以形寫形,以色貌色的”的筆墨載物和陳述表達。長線盈縮、流逸飛揚的筆墨線態之動,枯如飛白、頓挫起伏的線形之律,在疏密有致、虛實結合的意象媾和營構中,帶來江南丘陵地貌土山戴石、緩坡淺灘之狀。又有豐茂草木生長于峰丘罅隙 各色雜樹掩映于江湖洲渚之間;蓊郁云氣彌漫于遠山,縹緲煙霞蒸陶于山林。觀此作,又極見“南宗”之祖董源“多寫江南真山,不見奇峭之筆”(宋代沈括語)平淡天真風致。近察而見其生動的“密筆”之質,遠觀可見生機盎然的水口鎮春日之景粲然在目,有其妙筆畫語得淋漓盡致反映,亦見畫家心懷澄澈的“味象”體現。而《溪山雨后》,畫家又抓住了雨后曠野天穹的明凈清澈的特點,故而畫面筆線皴寫又較為濃黑,造寫草木尤為鮮明,天際云嵐亦更加明麗。其稠密的造物線態,與清空的畫面留白交合,帶給我們的是畫家獲得山水四季輪替之變化,擷取天地朝暮晦明之光影,體察氣候陰雨晴雪之情狀,而悟得萬物之變的主觀審美賦情,亦見畫家以畫藝映道哲學審美,和趣融神思的心神暢懷。

(文/成功美術館書畫藝術評論員 馮宜玉)

鄧剛先生畫作《溪山雨后》

畫家簡介:鄧剛 1974年生于安徽來安,1996年畢業于安徽阜陽師范學院美術系,2008年結業于中國藝術研究院研究生院賈又福工作室研究生課程班。中國美術家協會會員,滁州市美術家協會副主席。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com