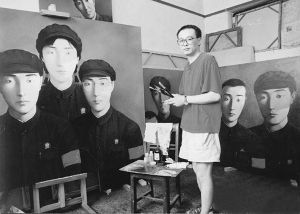

1994年,張曉剛于重慶,為圣保羅雙年展進行創作

大家認為《大家庭》是我的代表性作品,是因為它在國外獲得認可。當時《大家庭》參加一些國際大賽,在國際上引起大家關注,之后國內才真正關注這系列作品。最開始我完全沒有市場的概念,上世紀90年代的主要精力都放在創作上,并且那個時候國際展覽多起來,一年要參加七八個展覽,每天都忙于工作,考慮怎樣參加展覽,怎么把作品畫好,怎樣把自己想說的畫清楚,無暇顧及其他。到2000年以后大家才開始有了市場的概念,甚至后來開始“以市場論英雄”了。而1990年代的價值判斷標準還是你參加了什么樣的國際展覽,被什么學術機構評論過。

對我個人來講,畫《大家庭》出發點不是為了畫記憶,而是希望從記憶中找到感覺。比如老照片,我的目的不是還原老照片,也不是懷舊一段歷史,更不是簡單地批判一段歷史,它只是我的一個資源而已,我更關心這個資源會引起我的什么反應。

首先與人交流的時候不可能直白地詢問“你喜歡我作品的什么地方?”但如果多參加一些活動,能感覺到中國藝術在西方人心目中是什么樣的概念。但我覺得這個問題已經沒那么重要了。中國的藝術品現在賣得這么貴、這么火,西方人都很好奇。市場幫了中國藝術一個忙,就是讓更多西方人開始關注中國藝術。其次我覺得不應該把中國和西方分裂開來,把兩者對立起來很矛盾、糾結,就相當于把西方藝術當老師,但又想超越、消滅他們,這種心態不太健康。

大家也會關注西方人認不認可我們的學術,這其實是不自信的姿態。西方人很單純,你的作品有那么多人喜歡,他們就會覺得你很牛。

西方人認為創作和銷售很正常,而中國人喜歡把這兩者分開來看。有人來買了作品之后,藝術家都會懷疑自己的作品是否太過商業性,不夠嚴肅。另外的人就懷疑他是不是迎合了什么趣味。而西方人不會這樣想。

最后,如果你真的熱愛藝術,就要做好準備,畢竟只有少數人有被老天眷顧的運氣。20年前我們一起熱情地做藝術時,誰也不知道未來會是怎樣。但是現在時代不同,年輕人面對的誘惑太多,對生存的要求也更高,所以壓力很大。當時我們考美術學院肯定會選擇自己喜歡的專業,而現在考大學首先考慮的是學歷的問題。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com