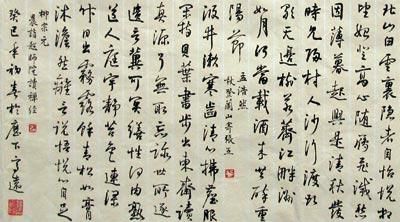

高遠書唐詩二首

□高遠

我五歲隨父習書,時逾二紀,“有乖入木之術,無間臨池之志”。其間多半以大小楷臨習、創作為重,偶爾穿插行書臨習。長期臨習積累漸使我的感受豐滿,對楷書、行書兩種書體之不同也別有一番體會。

孫過庭《書譜》言:“真以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質。”這一中國書學史上具有劃時代意義的書學典范之言真可謂字字切中要害,工整簡練卻學理深刻。這句話意在說明草書(或行書)與真書(具體指楷書)之差異。

我在此從點畫、形質、使轉、情性四個方面說起。“點畫”這個詞既闡明了書法藝術形成的基本元素,也說明了筆畫運動的外在形態和軌跡。我從小便從“永”字八法的運筆方法和執筆順序學起,從基本的書法點畫練起,偶爾疲于單調的橫豎撇捺,想偷懶時卻遭到父親的嚴厲批評。所謂“不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海”,這個道理在我日后的楷書臨帖與創作中愈加有了深刻體會。再說與之相對的“使轉”。孫過庭言:“使,謂縱橫牽掣之類是也;轉,謂鉤镮盤紆之類是也。”這是一個偏于動作的描述。使轉是盤曲行進的快速運動,是各種力道在筆墨行進中的對抗與生息。理解了這組含義,再從另一個角度審視“形質”與“情性”之間的區別與聯系。“形質”一詞的字面解釋是:“形”為形象,“質”為質地,是指具體實在的筆畫、線條和造型,是對書法中每個字偏于物態方面的描述。而“情性”則恰與之相反,它與中國畫排斥外在物象的客觀再現而以畫寫心、托物言志、借物抒情的主觀能動相連,是中國藝術的精神內核。

但需要澄清的是,我對形質、情性的闡述并非是要分出二者的高下。在日積月累的楷書、行書臨習中,我漸趨懂得二者的各自偏重,這也正是它們的基本不同。楷書少有縱橫盤紆,以點畫的提按頓挫來構成自己的形態表情。它娓娓道來,不激不厲,猶如打太極,一招一式將來龍去脈交代得如此明晰,因而楷書以點畫為形質自不待言,但并非說它不講使轉。這里有個微妙而有趣的辯證關系。楷書雖以點畫為本,但若過于突出點畫之重要性則易于現板滯之病,此時需要用流暢筆勢去破除郁結、增添靈性,這正是使轉之價值。使轉于楷書之作用雖無法與點畫相抗衡,但適時適當的運用必會為楷書添一絲韻致。

相比楷書重于點畫提按頓挫的上下運動,行書則強調使轉縱橫鉤镮的平面運動。孫過庭的一句話道出了楷書與行書在形質上的根本差異———“草貴流而暢”,不僅區別出行草書與其他書體特征之不同,也說明了行書之本。行書如不解決使轉問題,則無以立己之面目,正所謂“使轉不存,草書焉立”。在這縱橫鉤镮的力的角逐中,構成了行書的筆畫位置、結字分布、章法安排,這是行書之形質。雖行書無使轉無以自立,但點畫在行書中之妙用好比使轉在楷書中一般,甚至有過之而無不及。正如清姚配中《書學拾遺》言:“凡作草不得一概盤紆,須于當點畫處跌宕以出之。雖無點畫之跡,而識者玩之,知其中有點畫之情性也,不然則春蚓秋蛇而已。”在臨習行書的過程中,我感到點畫是行書神韻之體現。如果行書流動回環的線條代表游走而飛的神龍,那這其中的點畫正如為即將破壁而飛的龍點睛了。由此可見,使轉、點畫在不同書體中的作用與地位是完全不同的,這也正是各種書體結字、用筆、章法等綜合面目的獨立之所在。說到這愈加覺得可以用喻人之“骨力”與“神韻”來對使轉、點畫二者在楷書、行書中的地位作用做一形象說明。楷書需要由點畫來撐起骨架,由使轉為其增添生動的神韻。倘若點畫不周,空陳使轉,就會徒有虛華,缺少筋骨;光有點畫而沒有使轉便易成郁結板滯之病。相比之下,行書恰需要使轉來造型布勢,由點畫為其增添精美的神韻。倘若使轉不周,空陳點畫,便是沒有把握行書之要旨;光有使轉卻沒有點畫又易流于平淡,少生動、精美之致,也難現深厚功力。

其實,點畫、使轉無所謂孰優孰劣、孰高孰低,只是在楷書、行書之不同書體中各有不同側重。而藝術的至高境界是在運思措筆的有意無意之間,合理營造并化解眾多藝術表現矛盾,使之臻于和諧之大美境界。(高遠,湖北省書法家協會會員、上海大學美術學院美術學博士在讀)

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com