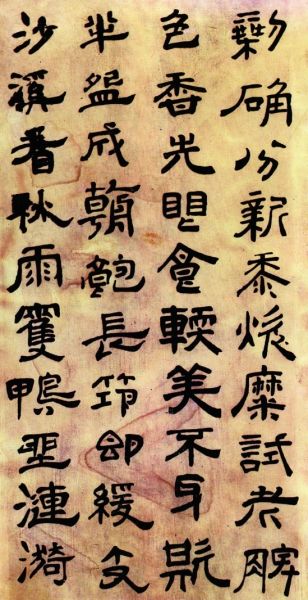

傅山《五言詩隸書軸》

董水榮

品書如品酒。讀清朝伊秉綬書寫的對聯“詩到老年惟有辣,書如佳酒不宜甜”,說的就是品書的感受。

我們聽到大家對書法的評價基本是兩個字:“美”與“丑”。這種說法停留在直觀的視覺欣賞層面,沒有更深入地涉及到書法背后的情愫、靈性、情懷、觀念等等。雖然對于一般的讀者不必要有如此深入的研究。但是“丑書”還是個很有意思的話題。我們現在所說的“丑書”,主要是針對書法中漢字外形的結構來討論的。對于大多數不從事書法創作和研究的人來說,對書法中的筆畫、線條的細微變化不太敏感,因此字形成了大家判斷書法好壞的主要標準。是否穩當、均衡、工整、端莊、秀麗,成了衡量書法好壞的要素。怪異、夸張、變形、松散,包括險絕、質樸、粗獷、稚拙,都會被大眾視為“丑書”,因為它們都偏離了工整的范疇。然而在險絕與夸張、稚拙與松散之間又沒有一條分明的界線。

所以孫過庭在《書譜》中論及這個問題:“至如初學分布,但求平正;既知平正,務追險絕;既能險絕,復歸平正。初謂未及,中則過之,后乃通會,通會之際,人書俱老。”粗看這是勾勒了一個學書漸進的過程,即平正——險絕——平正。其實“平正”與“險絕”是一種微妙的辯證關系。入門初學,只要認真臨帖,方法得當,經過一段時間的訓練,做到“平正”并不難。只是一直這樣學習訓練,會給人以缺乏生動,略顯板滯,沒有意趣之感。

那么簡單的“平正”就使書者難以滿足,也很難進入藝術層面的書寫。書法藝術的魅力來源于豐富的變化,力求表達上的多樣性。“險絕”是“平正”之后的更高要求,它往往是打破常規,通過結構與用筆上的對比、重心的挪位、軸線的偏移等手段形成結體的大小、方圓、避讓、疏密變化,用筆上的濃淡、干濕、輕重、虛實,讓字里行間的形態獲得豐富的變化,帶給我們更多動態的美的享受。

在此之后要復歸“平正”,這對書法學習是一個更高、更難的要求,在作品中要體現出一種飽滿、生動而又不失平正、雅致的精神面貌。

當代書法的取法遠比孫過庭生活的唐代要豐富得多,在考古文物不斷涌現、視野不斷開闊的情況下,在經典傳承之外,一些殘卷斷札、瓦當磚文、無名刻石等古代書法的出現,也成了一部分人的摹仿取法對象,在經典書法的視線之外豐富了當代書法的新面目。這些在大家眼里的“丑書”,它是有傳承的。只是相對于經典來講新鮮的字形結構、用筆方法、章法及意境,還沒有被普通人接受。當代的書法家要有胸懷,不能持門戶之見看問題。在實際創作中,無論是帖學還是碑學,如果一個書法家沒經過字形變化的思考和試驗,他對漢字的結構是不會有深刻體悟的。特別是歷史上的碑派書法和民間書法,在大膽、隨意的結字上表現出濃厚的趣味性和稚拙氣,具有無拘無束、天真活潑、大樸不雕、憨厚純潔、粗獷直率的特點,這都是值得吸收、借鑒的地方。書法家只有具備深厚的臨池功夫、出色的結構平衡能力,才能在創作中化“丑”為“美”。

儒家的“中庸”思想是中國傳統美學的核心,講究分寸感的中和美。書法作為表現的藝術,我們要用更大的包容心態去開拓自己的審美疆域。所以清初傅山提出“寧拙毋巧,寧丑毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排”。因此,書法不論“美”“丑”,只有合乎藝術規律、建立在傳統與當代有機結合的基礎之上,才會有生命力。

毋庸諱言,有些“丑書”由于過分強調外在表現的形式感和視覺沖擊,造成過于夸張的字形移位和變形,怪異而松散,矯揉而造作,流于戲鬧、雜耍。與其反對“丑書”,不如反對把“丑書”作為吸引人們眼球的一種策略,冠以創新的口號欺騙大家,混擾書壇。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com