2013-06-08

前一陣子,有人跟筆者論及嶺南畫派時,突然向筆者提了一個問題:你說嶺南畫派的鼻祖是誰?這下把筆者給問住了。關于這個問題,一直眾說紛紜,有說是“嶺南畫壇二蘇”之一蘇六朋的,有說居巢、居廉的,也有說是高劍父的,還有一種說法,筆者比較認同,就是明代畫家“林良”,關于林良,筆者查考了一下,發現現存的文字記載非常少,但卻很有意思。

據《廣東通志》記載,約在明朝景泰年間,廣東布政司陳金購買了一批名人書畫,他對這批字畫愛不釋手,掛在堂前,讓眾人觀賞。然而有一天,一個在布政司衙門臨時當差的人,竟當著眾人的面,對這些畫,指指點點,還一口咬定這是假畫。此事傳到陳金耳中,陳大怒,立刻令下屬找來那個說閑話的人,準備杖責。然而此人來到布政司大人面前,不僅不立即認錯,還一口咬定那些畫確實是假畫,并揚言說,自己畫的比墻上掛的那些還像呢。聞聽此言,陳金強壓心中的怒氣,讓人拿出紙和筆來,令其當場畫上一幅。只見那人展開紙筆畫了起來,只一會功夫,一幅臻妙傳神的花鳥圖躍然紙上,陳金與在場的人無不驚訝,頓時對眼前這個小人物刮目相看,這個人就是林良。

林良(約1416-約1480年),字以善,廣東南海人,是明代前期著名的宮廷畫家,善寫花鳥畫。作為一個宮廷畫家,林良繪畫事業的鼎盛時期已經移師京城發展,但筆者以為這并不影響其嶺南畫家之出身,反而說明林良已不單屬于廣東畫壇,而是被朝廷重用的一位成就非凡的畫家。林良不僅在廣東,在中國畫史上也是一個劃時代的人物,他繼承前代傳統而自立新格,并形成宮廷花鳥畫中頗具聲勢的一派,對后世花鳥畫也產生了深遠的影響。在林良以前,沒有一位廣東畫家對中國畫史有過如此重大的藝術影響,林良之后的南粵畫壇,才開始以一個開放的姿態汲取、消化來自各地的藝術精粹。這為日后嶺南畫派的發展奠定了堅實的基礎。因此清代文人韓榮光稱:“嶺南畫史林指揮,斷楮殘縑此爭寶。”

作為一個畫家,林良的一生頗具傳奇色彩,另據《廣東通志》記載中可知,林良,少聰穎,以貲為藩司奏差。藩司為當時的一種行政機構,奏差,是一種在官署中無任何品級、臨時雇用供差遣送遞奏章的職務。奏差一職雖不起眼,但卻使林良因此遇上了他人生中的伯樂陳金,自以上所說述的“假名人畫”事件后,林良得到了陳金的賞識和大力的舉鑒,一時名聲大振。后來他被推薦(有說是選拔)至京城,進入內廷供奉,“拜工部營繕所丞”,這是一個九品芝麻宮,與百工雜流為伍,尚屬畫工之列,后升任“改錦衣衛撫鎮”,總算升了較高官職,開始經常為朝廷作畫而接近皇帝,并有機會觀賞到大量內府藏畫,這些對其畫藝的進一步提高起到了重要作用。然而,正因為這個錦衣衛的官職,使后人對畫家林良的身份產生了種種猜想,2011年9月發表于《廣州日報》的一篇題為《粵畫之祖亦是“大內密探”?》的文章,對此進行了較為科學的解釋:“明代宮廷中并沒有翰林圖畫院的建制,經過初期的草創階段后,宮廷畫家多授錦衣衛系統的武職。這一方面是受到宋代皇帝授畫院畫家武職的影響,另一方面,也可能說明宮廷畫家,特別是其中的人物畫家,與錦衣衛的職責有一定的關聯。”對于明宮廷內的職業畫家的職責,該文說到其中之一是“完成錦衣衛的特務秘差。明代社會階級矛盾尖銳,農民起義的頻率和規模是中國歷史上的巔峰。宮廷畫家在鑒別、解讀農民起義使用的各類繪畫、圖籍,以及朝廷借用繪畫作軍情機要,繪制山川地形,繪制追捕逃犯的‘畫影圖形’等方面,均有著不可取代的能力。而林良在供職錦衣衛之初,如果不使用他兼畫人物的特長為朝廷提供特殊的服務并建立奇勛,是很難得到憲宗和孝宗的青睞的。”

事實上授錦衣衛的武官官職給畫家,是明代畫院特有的怪現象,并非林良一人如此,吳偉、石銳、沈政等畫家都是錦衣衛。其中湖北畫家吳偉曾三次被皇帝召見,并賜予他錦衣衛鎮撫使的職位,以及“畫狀元”印章,任職于畫院。

令人遺憾的是,林良流傳下來的可靠的傳世作品并不多,有研究者認為僅有百余幅,且多收藏于博物館中。但在拍賣市場及網絡上,署名“林良”的作品卻非常之多。例如在歷年拍賣市場上,標明作者為明代畫家林良的拍品中,起碼超過一半注有(款)字;除了2008年香港某國際拍賣行以123.5萬元成交的《雪樹寒禽》和2007年以120萬元拍出的《蕉雀》等作品外,不少“林良作品”成交價為數萬元至十余萬元,甚至僅為數千元。以常識判斷,大多數應該并非出自林良之手。因此,很多人對林良只知其人,對其非凡的藝術成就及其作品之“廬山真面目”卻知之甚少,為此,本文摘選了部分可靠的傳世作品與讀者共享。相信通過以下作品,可以窺見林良繪畫藝術的一個大致面貌,從而給大家提供一些可資借鑒和參考研究的資料。

林良繪畫的各種禽鳥均達到了“神似”“傳神”即氣韻生動的地步,這幅《鵝泳圖》描繪了幾只游鵝在水中嬉戲覓食的情景,動靜有致,充滿情趣。整個作品筆墨韻潤,富于層次、力度和節奏感。

圖中一泓清波,蘆荻叢生,浮萍點點。一對大雁前后相隨,展翅下翔,撲水掠飛,似將降于水面,形象栩栩如生。用筆宛轉頓挫,放而不粗,風格沉著雄渾,體現了畫家水墨寫意花鳥畫的特點與功力。

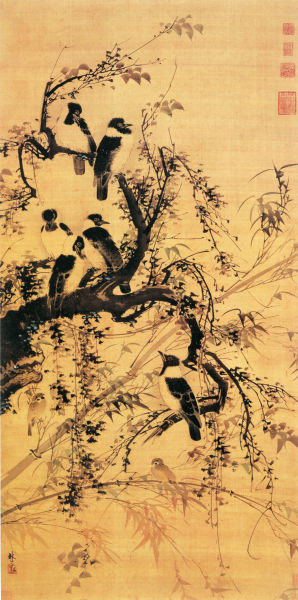

此圖構圖周密嚴謹,一群鳥雀棲于烏桕樹和竹叢之間。以粗筆濃墨畫烏桕樹的主干和一群白頭鴉,筆勢縱橫豪肆,墨色蒼勁淋漓;又以放筆淡墨畫竹子和小雀,畫面的繁簡、濃淡、疏密、虛實,都有獨到之處。淺紅淡綠,著色簡潔,自然生動。

此長卷長達十余米,可謂煌煌巨制。畫面描寫蒼松竹樹、灌木叢林,有數百禽鳥飛鳴翔集,噪聲滿紙,不可掩復,可令觀者動容。畫面首尾響應,布局采用平面散點的手法,移步換形,層層展開。灌木、翠竹、蒼松、蘆荻以及形態各異、往來穿梭的群鳥,洋洋灑灑,繪聲繪色,令人應接不暇。畫法以水墨為主,略點淺色。禽鳥造型生動,兼工帶寫,形神俱足。灌叢則用筆奔放,如飛如動。總體法度謹嚴,運筆行墨穩健沉著,氣脈連貫,無輕率浮躁之弊,是林良傳世畫跡中,不可多得的力作。

在宋、元時代的畫壇,就常能見到鷹類追捕鳥禽為主題的畫作,通常以細膩的用筆與設色,描繪鷹類回身俯沖,捕捉禽鳥的景況。林良也采取了類似的圖繪模式:飛翔的雄鷹俯身扭轉頭部,以銳利的眼神盯住獵物,被追逐的八哥鳥落荒而逃,露出驚駭的神情。此畫的絕妙之處在于:作者刻意在畫面中央偏左側,增添橫出的枝柯,借以平衡鳥禽的比例,暗示兩者在空間的前后關系。

描繪山中崖壁間,纏繞青藤的蒼老古樹,其中有兩只蒼鷹,各具雄姿,仿佛聽見遠方的吼叫聲或發現捕獵物的瞬間特寫。一只蒼鷹兀立山石之上,警惕地低首雄觀,振翅欲飛;另一只鷹棲于古樹枝上,回首巡視。兩鷹的眼睛畫得既圓又大,以墨點成的眸子,顯得又黑又亮,炯炯有神。畫家以水墨放筆,皴擦點畫,表現出堅硬的翅尾羽和腹與腿蓬松的毛質感,加之尖嘴如鑿,利爪如鋼,使整個畫面意趣盎然,動中有靜,靜中有動,充滿生機。

圖中畫雌雄雙雉憩棲在積雪的巖邊。雉,指雉鳥,又稱雉雞,生活在丘陵林野地帶,雄雉有長長的尾羽,羽毛色彩豐富,是花鳥畫家鐘愛的題材。

林良此圖不特意表現雉鳥羽毛的華美,而是著意刻畫它生長的自然環境。以重墨迅筆畫山石樹枝,水墨結合淡色畫雉鳥,勁健中含工秀。

這是—幅以鳳凰為主題的吉祥畫,根據傳統習俗,鳳和龍均代表喜慶祥和,因此大都運用工筆重彩畫表現。然而,林良則突破了前人的畫法,以墨代色,并單以筆墨為之。其濃淡有致的墨色和“墨分五色”的效果正突出了畫面清逸幽雅的境界:圖中,夜色幽深,明月當空。在山野一隅,一只高艷絕俗的鳳凰棲息于巨巖之巔。作者準確地抓住了鳳凰飛落于石崖時的瞬間動態,它神態俊逸,身姿飄然,面朝月光,圓圓的月亮與細長的鳳眼形成鮮明的對比。全畫動靜有至,彼此呼應。

注: 本站發表文章未標明來源“成功書畫家網”文章均來自于網絡,如有侵權,請聯系我們刪除,聯系郵箱:1047780947@qq.com